在中国足球职业化进程迈入第32个年头的今天,中超联赛作为国内顶级足球赛事,始终是观察中国足球生态的重要窗口。2025赛季的中超联赛以16支球队的规模延续着过往赛季的框架,这一数字背后既承载着行业发展的现实困境,也暗含着未来变革的潜在方向。

一、当前中超联赛规模解析

1. 球队构成与地域分布

2025赛季中超参赛球队延续16支规模,其中14支为上赛季保级成功的队伍,云南玉昆、大连英博作为中甲冠亚军完成升级,梅州客家则因准入名单调整递补参赛。从地域分布看,上海成为唯一拥有两支中超球队(海港、申花)的城市,青岛、深圳等经济发达城市则通过多级联赛布局形成足球集群效应。值得注意的是,中超首次实现南北球队数量平衡(各8支),反映了足协在优化联赛地域结构上的努力。

2. 经济支撑与运营模式

当前中超俱乐部年均运营成本约在1.5-3亿元区间,虽较"金元足球"时期大幅缩减,但仍需依赖地方支持、企业注资和商业赞助三大支柱。以上海海港为例,其主场赛事平均上座率达3.2万人次,商业开发收入占俱乐部总收入45%,显示出头部球队的市场化潜力。但多数中小俱乐部仍面临生存压力,2024赛季中甲、中乙共7家俱乐部退出职业联赛的教训,促使足协在2025赛季强化准入审查,要求俱乐部在12月底前彻底解决欠薪问题。

3. 竞技水平与人才结构

中超球队外援政策调整为单赛季注册6人、同时登场5人,这一微调既保留了外援对联赛观赏性的提升作用,又通过限制数量倒逼本土球员成长。数据显示,2025赛季中超U23球员场均出场时间较上赛季增加18%,山东泰山、上海申花等俱乐部通过B队参加中乙联赛的模式,为年轻球员创造实战机会。但国字号球员输送量连续三年下滑,反映出青训体系仍需完善。

二、规模稳定背后的发展困境

1. 扩军计划的历史延宕

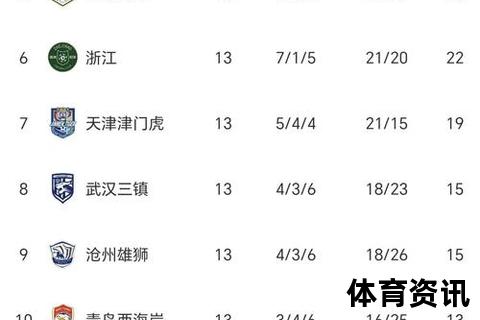

根据足协2020年发布的《进一步推进足球改革发展的若干措施》,原定2023年中超应扩至18队,但经济压力迫使该计划搁浅。2024赛季中超俱乐部平均负债率达67%,武汉三镇、沧州雄狮等球队一度面临退出危机,这种系统性风险使得联赛管理机构不得不采取保守策略。

2. 商业开发的结构性矛盾

中超联赛商业价值从2020年的15亿元峰值回落至2025年的9.8亿元,核心矛盾体现在:顶级赞助商数量减少32%,区域性赞助商占比提升至58%;转播收入过度集中于头部赛事,保级球队场次收视率常不足争冠战的1/5。这种"马太效应"加剧了中小俱乐部的生存困境。

3. 赛程与国字号博弈

2025赛季虽将赛程延长至9个月,但3月长达26天的联赛间歇期(为国家队备战世预赛让路),导致俱乐部竞技状态难以保持连续性。上海申花、山东泰山等参加亚冠的球队,更面临全年60+赛程的体能考验,这种赛制设计暴露出职业联赛与国家队建设的深层矛盾。

三、未来发展趋势研判

1. 渐进式扩军路径

足协计划在2026-2028周期逐步实施"2+2"扩军方案:先通过中乙扩至30队夯实基础(2025已实现24队),再评估中甲扩容至18队的可行性,最终推动中超在2030年前达到18队规模。这种金字塔式扩容既可降低风险,又能激活低级别联赛市场。

2. 地域平衡与城市足球

未来将重点扶持中西部足球发展,武汉、成都等新一线城市有望培育第二支中超球队。深圳、青岛等已形成三级联赛布局的城市,可能试点"同城德比税收优惠"政策,通过地域足球文化培育提升商业价值。

3. 数字化与青训革命

中足联正在构建"智慧联赛系统",计划在2026年实现赛事数据全维度采集,并建立球员数字档案库。青训体系将推行"双轨制":一方面保留鲁能、根宝等传统足校模式,另一方面发展"城市青训中心+校园足球"的普惠体系,目标在2028年将注册青少年球员数量从当前的8.5万提升至15万。

4. 监管体系深度重构

针对假赌黑问题,2025赛季起建立"司法审计+区块链存证"的监管体系,所有球员合同、俱乐部账目需上传至联盟链平台。纪律准则新增"行为追溯条款",对历史违规行为实施终身追责,这种高压态势将重塑联赛公信力。

在职业足球与城市经济深度融合的当下,中超联赛的规模调整已不仅是简单的数字变化,而是关乎中国足球生态系统重构的战略抉择。从短期看,保持16队规模有利于化解系统性风险;中长期则需通过基础建设、商业创新和制度变革,为可持续发展创造空间。正如青岛海牛主场那台名为"海牛"的航海警报器,中国足球更需要用制度性的鸣笛,为职业联赛指明避开暗礁的航道。