在商海浮沉三十余载,王健林的名字始终与中国民营企业的兴衰脉络紧密交织。这位军人出身的企业家,以万达集团为支点,撬动过千亿财富帝国,也经历过断臂求生的至暗时刻。当房地产行业的黄金时代落幕,万达股权结构的每一次细微变动,都如同蝴蝶振翅,引发资本市场对商业帝国未来走向的深度审视。

一、金字塔式股权架构的精密设计

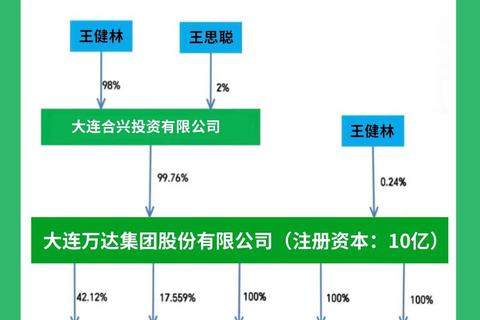

万达集团的核心控制权,通过四层嵌套结构实现高度集中。在最顶层的万达集团股份有限公司,王健林直接持股仅0.24%,看似微不足道。但穿透至第二层的大连合兴投资有限公司(持股万达集团99.76%),王健林与王思聪父子分别持有98%和2%的股权。继续向下追溯,大连合兴投资的控股股东为大连万达集团(香港)有限公司,而最终权益归于注册于英属维尔京群岛的离岸公司,形成典型的红筹架构。这种设计既保障了王氏家族对集团事务的绝对控制权,又为资本运作留下灵活空间。

控制权的稳固性在危机时刻经受考验。2025年2月,大连合兴投资有限公司突然新增7702.8万元股权冻结,执行法院同时裁定查封王健林等19.5亿元资产。这直接导致王氏家族在万达集团的投票权比例从99.76%降至98.76%,虽未动摇控制根基,却暴露出高比例股权质押带来的系统性风险。据统计,王健林近年累计质押股权超120亿股,质押率峰值达83%,远超地产行业65%的。

二、财富缩水背后的资本腾挪术

胡润百富榜的数据揭示出惊人曲线:王健林家族财富从2015年的2200亿元断崖式跌至2024年的290亿元,蒸发幅度达86.4%。这种财富重构并非单纯的市场波动所致,而是多重因素交织的必然结果。

资产剥离策略成为关键变量。2025年仅前两个月,万达商管就撤出成都青羊、无锡新吴等7座万达广场投资,延续2024年出让14座广场的收缩态势。通过将重资产置换为轻资产运营模式,万达虽保有管理权,但核心产权已转移至新华保险等机构投资者手中。这种“去地产化”操作使集团总资产规模缩减37%,却换得约420亿元现金流,暂时缓解对赌协议带来的回购压力。

资本市场的连锁反应加剧财富缩缩。万达电影控制权易主中国儒意后,王氏家族持股比例从20%降至5.05%,按当前市值计算蒸发超85亿元。更严峻的是,北京万达文化产业集团80亿元股权被司法冻结,直接冲击文化板块估值体系。这些事件引发标普将万达主体信用评级下调至CCC+,融资成本飙升280个基点。

三、股权冻结风暴中的多米诺效应

2025年3月郑州中院的司法冻结令,揭开万达债务危机的冰山一角。此次被冻结的北京万达文化集团,旗下囊括影视制作、体育赛事、主题乐园等核心资产,2024年贡献集团32%的营业收入。股权冻结不仅限制资产处置能力,更触发银团贷款的交叉违约条款,导致万达系23家主体被列入失信被执行人名单,涉及金额超63亿元。

债务链条的紧绷体现在三个维度:

1. 表外负债显性化:通过明股实债、永续债等工具隐藏的420亿元债务因评级下调被迫计入报表

2. 融资渠道收窄:境内信用债发行连续6个月零记录,海外美元债利差扩大至1800基点

3. 资产流动性枯竭:万达广场平均去化周期从18个月延长至32个月,折价率最高达45%

这种恶性循环迫使王健林祭出“三卖策略”——卖股权、卖资产、卖管理权。2024年通过减持万达电影套现7.56亿元,2025年初又将5座万达广场经营权作价19亿元转让,甚至将集团总部大楼纳入待售清单。

四、控制权保卫战与战略重构

面对股权稀释危机,万达采取双重应对策略:

短期防御机制方面,设立反摊薄条款限制新股发行,并通过一致行动人协议将王思聪2%股权的投票权委托给王健林。同时启动毒丸计划,当外部投资者持股超5%时,现有股东可半价增持股份。

长期转型路径则聚焦三个方向:

1. 数字资产证券化:将323座万达广场的客流量数据打包发行ABS,成功募资57亿元

2. 内容IP孵化:依托万达影视储备的3800个版权,开发虚拟偶像、元宇宙剧场等新业态

3. 跨境资源整合:重启海外体育资产运营,通过盈方体育传媒代理2026世界杯版权

这些举措虽未根本扭转局面,但使轻资产收入占比从2020年的18%提升至2024年的43%,服务性收入毛利率维持在68%高位,显著优于传统地产业务。

穿透股权迷雾可见,王健林的财富故事本质是高杠杆模式与产业周期碰撞的教科书案例。当18%的复合增长率遭遇5.3%的行业增速拐点,股权质押的雪球终究演变成债务雪崩。但万达的转型实验也为后地产时代提供启示:从产权所有者转向服务运营商,从资本驱动转向数据驱动,或许是中国商业地产穿越周期的破局之道。