上世纪80年代末,中国乒乓球队在汉城奥运会上首次摘得男双金牌,而金牌得主之一的韦晴光,却在巅峰时期选择了一条鲜有人走的道路——东渡日本,开启职业生涯的第二篇章。这一决定背后,既是个人理想的追寻,也是时代浪潮下的必然选择。

一、职业生涯的高光与转折:从“国手”到“归化选手”

1. 国内赛场:天赋与韧性的双重成就

韦晴光自幼展露乒乓天赋,8岁进入体校,15岁因身体原因被集训队除名,却凭借父亲立下的“军令状”重返赛场。1984年,他代表广西队包揽全国锦标赛男单、混双、团体三金,次年再夺男双冠军,23岁“高龄”进入国家队。1987年世乒赛和1988年汉城奥运会,他与陈龙灿搭档两度夺冠,成为国乒首位奥运男双金牌得主。

关键节点:

2. 赴日选择:竞技生涯的延续与身份重构

1991年,韦晴光以“中日乒乓文化交流大使”身份赴日,初衷是推广乒乓球运动。日本规定外籍选手需入籍方可参赛,促使他于1997年归化日本,改名“伟关晴光”。此后,他代表日本出战2000年悉尼奥运会,并在退役后转型教练,培养出张本智和、平野美宇等新一代日本主力。

二、赴日动因的多重维度:理想、现实与时代机遇

1. 个人理想:对乒乓事业的“不甘与执着”

2. 现实考量:体制差异与生存压力

3. 时代机遇:中日乒乓的“双向需求”

三、争议与价值重估:跨国体育人才流动的复杂性

1. 舆论争议:民族情感与职业选择的冲突

2. 职业价值:技术输出与体育全球化的必然性

四、互动讨论:体育人才的跨国流动是否应该被接纳?

> 读者投票:

留言话题:

五、在理想与现实的夹缝中寻找平衡点

韦晴光的赴日生涯,映射出全球化时代运动员的普遍困境:个人抱负、生存压力与民族情感的交织。他的选择虽伴随争议,却客观上推动了乒乓运动的跨国融合。如今,中国体育正从“举国体制”转向“职业化+市场化”,或许未来,更多“韦晴光”能在更开放的生态中,无需背负身份枷锁,单纯为热爱而战。

多媒体元素建议:

1. 图片:韦晴光奥运夺金瞬间、日本执教时期训练场景;

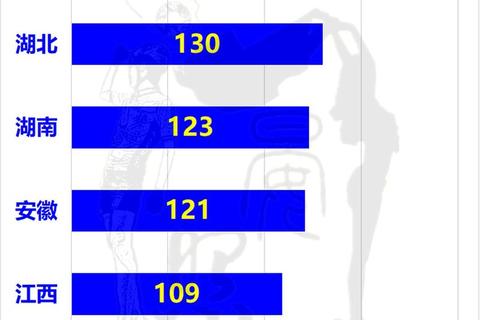

2. 图表:中日乒乓实力对比(1990-2020)、韦晴光职业生涯时间轴;

3. 视频:日本JOC精英学院训练实况(可嵌入张本智和采访片段)。

SEO关键词布局:

行动呼吁:

若您对体育全球化议题感兴趣,欢迎关注我们的专题系列报道《跨界者:体育无疆界的荣耀与代价》,深度解析更多运动员的跨国生涯故事。点击订阅,获取独家内容!