在竞技体育与大众健身的领域中,一个看似简单却常被低估的环节——热身运动——正成为科学研究的焦点。它不仅是一套机械的动作流程,更是激活人体潜能、规避运动风险的核心策略。从职业运动员到普通健身爱好者,热身的科学性直接决定了运动效能的提升幅度与健康收益的可持续性。

一、热身运动的生理机制:从“休眠态”到“备战态”

人体在静止状态下,肌肉纤维的粘滞性较高,肌筋膜网络处于松弛状态,关节滑液分泌不足,心肺系统仅维持基础代谢水平。这种“低能耗模式”若未经预热直接进入高强度运动,将导致肌肉拉伤风险增加23%-45%。科学热身通过三个阶段实现生理系统的渐进式激活:

1. 体温与循环系统激活:5-10分钟的低强度有氧运动(如快走、慢跑)可使核心体温上升1-2℃,加速血红蛋白释放氧气至肌肉,微循环开放率提升60%以上。

2. 肌肉弹性重构:动态拉伸通过模拟运动轨迹的主动收缩-舒张,打破肌纤维间的胶原蛋白交联,使股四头肌等大肌群的延展性提升30%,腘绳肌的弹性模量优化18%。

3. 神经-运动耦合:专项热身动作(如篮球的变向滑步、游泳的划水模拟)能增强运动皮质区与脊髓运动神经元的信号传递效率,使反应速度缩短0.2-0.5秒。

大阪大学2023年的显微实验进一步揭示:骨骼肌肌球蛋白头部对温度敏感度是心肌的2.3倍,这意味着针对性热身可使骨骼肌收缩效率提升至最佳状态的92%。

二、效能提升的科学证据链

1. 损伤防护的量化效益

ACSM数据显示,系统性热身使运动损伤总体发生率降低47%,其中踝关节扭伤减少62%、膝关节软骨磨损减少38%。针对马拉松跑者的跟踪研究表明,采用RAMP热身系统(提升-激活-增强三阶段)的运动员,跟腱炎发生率较传统热身组低51%。

2. 运动表现的突破性增益

3. 代谢与恢复的链式反应

预热至目标心率的70%-80%时,线粒体ATP合成酶活性达到峰值,糖原分解速率提升3倍,运动后血乳酸清除速度加快25%。职业足球运动员的热身数据显示,充分激活的肌群在赛后24小时DOMS(延迟性肌肉酸痛)程度降低34%。

三、个性化热身的精准模型

厉彦虎等专家提出“五维适配原则”:运动强度、年龄特征、环境变量、专项需求、个体差异构成定制化热身的核心参数。例如:

针对特殊人群的研究表明,膝关节置换术后患者采用水中热身(32℃水温下进行踏步训练),关节活动度改善效果比陆地训练高41%。

四、实践框架:从理论到动作库

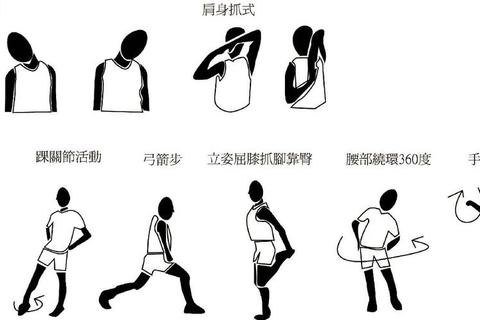

1. 通用模版(耗时10-15分钟)

2. 专项强化案例

3. 工具创新

五、认知纠偏:打破六大误区

1. “拉伸=热身”谬论

静态拉伸会使肌梭敏感性下降,导致起跳高度降低8.6%,应将其调整为运动后环节。

2. 强度悖论

研究发现,超过VO₂max60%的热身会消耗30%的糖原储备,反而削弱正式训练效能。

3. 时间误区

晨间运动需延长热身至20分钟以克服“晨僵效应”,而晚间训练则可缩短至8分钟。

4. 疼痛代偿

存在慢性损伤的健身者需在热身中加入拮抗肌激活(如肩袖损伤者优先进行外旋肌群训练)。

在运动科学飞速发展的今天,热身已从经验主义过渡到精准医学模式。未来,随着可穿戴设备与生物反馈技术的融合,个性化热身方案将实现“千人千面”的智能适配。但不变的核心逻辑始终清晰:只有尊重身体的生理规律,才能让每一次运动真正成为健康生命的赋能者。