在篮球世界的璀璨星河中,卡梅隆·安东尼如同一颗独特的恒星——他的光芒既来自锋线摇摆人身份下的技术全能性,也源于职业生涯中不断被时代浪潮重塑的战术定位。作为NBA历史上最具进攻天赋的球员之一,安东尼的生涯轨迹不仅映射了现代篮球对位置模糊化的追求,更揭示了球星个体与团队体系间的复杂博弈。

一、锋线摇摆人的技术基底:从「万花筒」到战术支点

安东尼的锋线摇摆属性,建立在其2.01米身高与108公斤体格的物理条件之上。这种介于三号位与位之间的体型优势,使他既能以小前锋的敏捷性完成面框突破,又能以大前锋的力量在低位背打。其职业生涯44.9%的投篮命中率和34.7%的三分命中率,印证了他在中远距离、禁区及三分线外的得分均衡性。

在技术细节上,安东尼的进攻武器库堪称教科书:

1. 低位单打:利用臀部顶开防守者的瞬间转身跳投,曾让他在2008年对阵森林狼时单节狂砍33分,追平乔治·格文的历史纪录。

2. 三威胁步伐:结合试探步与投篮假动作的持球启动,成为撕裂防守的经典起手式,2013年对阵热火的比赛中,他正是以此绝杀对手。

3. 无球跑动:晚年转型后提升的接球投篮效率(开拓者时期三分命中率38.5%),展现了其适应小球时代的调整能力。

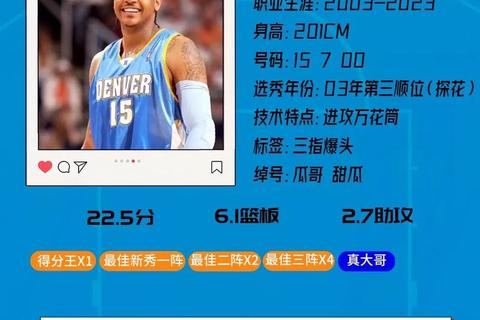

这种技术全面性使他既能担任主攻手(生涯场均22.5分),也能作为空间型位拉开进攻维度,完美契合现代篮球对锋线球员的复合需求。

二、生涯角色演变:从核心到拼图的战术适配实验

安东尼的职业生涯可划分为三个阶段,每个阶段都对应着不同的战术定位与时代背景:

(1)掘金-尼克斯时期(2003-2017):持球核心的黄金年代

在丹佛掘金与纽约尼克斯,安东尼的角色是典型的进攻终结点。球队围绕其单打能力构建「一星四射」体系,例如2009年西部决赛阵容中,比卢普斯、JR·史密斯等射手群为其创造单打空间。此阶段他场均贡献24.8分,使用率高达32.1%,但过度的持球依赖导致球队进攻节奏缓慢(每48分钟回合数联盟倒数第五),暴露出与快攻时代的矛盾。

(2)雷霆-火箭时期(2017-2019):体系兼容性危机

转投雷霆后,安东尼被迫转型为无球侧翼,但其接球投篮占比仅18.7%(低于联盟锋线平均值25%),三分命中率骤降至35.7%。在火箭的短暂经历更凸显其与魔球理论的冲突——他钟爱的中距离出手(占比34%)与德安东尼的「三分+篮下」理念背道而驰,最终导致合作破裂。

(3)开拓者-湖人时期(2019-2023):功能化转型的成功样本

加盟开拓者标志着安东尼的彻底蜕变:接球投篮占比提升至47%,三分命中率回升至38.5%,并开发出小型五号位属性(对阵猛龙时顶防西亚卡姆)。这种从「持球核心」到「空间拼图」的转变,使其真实正负值(+2.1)达到生涯第二高峰。

三、防守短板:摇摆人定位的双刃剑

尽管进攻端游刃有余,安东尼的防守表现始终制约其历史地位。早期作为小前锋时,横移速度不足使其难以应对速度型后卫;改打大前锋后,护框效率(生涯场均0.5盖帽)又逊于传统位。2013年季后赛对阵步行者时,保罗·乔治对其防守漏洞的针对性打击,直接导致尼克斯出局。

这种防守局限性源于两方面:

1. 身体机能:臂展(2.13米)与弹跳力的平庸,限制其协防价值;

2. 战术投入:职业生涯防守胜利贡献值(25.6)仅位列同位置球员中游。

四、国际赛场印证:绝对核心的完美模板

与NBA的起伏不同,安东尼在美国男篮的锋线摇摆人角色堪称典范。在三届奥运金牌征程中,他既能在伦敦奥运会对阵尼日利亚时以37分刷新队史纪录(三分球12投10中),也能在里约周期作为空间位提供防守弹性。这种「国际赛特化」的成功,反衬出NBA体系下资源分配与角色定位的复杂性。

五、历史坐标:锋线摇摆人进化的时代切片

将安东尼置于NBA历史锋线摇摆人谱系中观察:相较于拉里·伯德的组织属性(生涯场均6.3助攻)或杜兰特的错位优势(身高2.08米),安东尼更凸显传统侧翼得分手的特质。他的生涯轨迹恰逢篮球战术从「位置固化」向「功能导向」转型期,其技术特点既承载着旧时代的遗产(中距离单打),也预示着新时代的需求(空间型位)。

卡梅隆·安东尼的职业生涯,是一部关于天赋与时代相互雕琢的启示录。他证明了锋线摇摆人的技术可能性,也揭示了球星转型的阵痛与智慧。当他在2023年以历史得分第九的身份退役时,留下的不仅是28289分的数字,更是一个关于篮球位置哲学的动态注解——在当代NBA,角色的边界不再由号码定义,而是由球员能否在技术与认知的迭代中,找到自我与体系的黄金交点。