在澳大利亚广袤的草原上,一只肌肉健硕的袋鼠正以每小时70公里的速度腾跃,这种堪称哺乳动物界跳跃冠军的生物,其名称中却暗藏着一个困扰世人两个半世纪的谜团——为何这种与老鼠形态迥异的生物会被冠以"鼠"之名?从18世纪欧洲探险家与原住民的首次接触,到现代分子生物学的基因测序技术,这个看似简单的命名问题,实则串联着人类认知自然界的重大认知革命。

一、命名迷雾:跨文化误读的蝴蝶效应

1770年,英国航海家约瑟夫·班克斯在昆士兰海岸记录下"kangaroo"这个词汇时,绝不会想到这个发音在Guugu Yimidhirr原住民语言中本意为"黑色大袋鼠"的词汇,会因殖民者与原住民的沟通障碍,被讹传为"不知道"的误解。这场语言学上的美丽误会,恰似生物分类史上的缩影——当欧洲博物学家首次见到这种长着育儿袋、后肢发达的奇特生物时,试图用旧大陆的认知框架来锚定新物种的尝试,注定要经历认知重构的阵痛。

解剖学家发现,袋鼠虽具备鼠类特有的门齿持续生长特征,但其牙齿结构存在根本差异:袋鼠的双门齿系统与啮齿类终生生长的单对门齿形成鲜明对比。更令人困惑的是,袋鼠骨骼系统中独特的Crural指数(胫骨与股骨长度比)高达172-202,远超人类80的数值,这种为跳跃而生的身体构造完全颠覆了传统鼠类的运动模式。正是这些矛盾特征,迫使19世纪的生物学家重新审视林奈分类体系。

二、进化歧路:有袋类的生命奇迹

2018年混元兽化石的发现,彻底改写了有袋类的起源叙事。这个1.26亿年前的生物同时具备胎盘类与有袋类特征,其三维重建的舌骨器揭示:现代袋鼠的祖先并非如传统认知般起源于亚洲,而是北美三角齿兽的后裔。这种进化路径的修正,解释为何袋鼠虽具"鼠"名却拥有完全不同的生殖策略——幼崽出生时仅2.5厘米,需在育儿袋完成关键发育阶段的特殊生育方式,本质上属于哺乳动物演化树上的"异端分支"。

基因测序数据显示,袋鼠基因组中保留着大量原始哺乳动物特征。其20对染色体中,有8对与人类存在同源关系,这种基因"活化石"状态,与真兽类(包括啮齿目)在1.6亿年前就已分道扬镳。更惊人的是,袋鼠胚胎发育过程中展现的"程序性早产"机制,依赖母体育儿袋构建的体外子宫环境,这种在进化压力下形成的生存策略,完全区别于啮齿类的胎盘孕育模式。

三、分类革命:从形态学到系统发生学

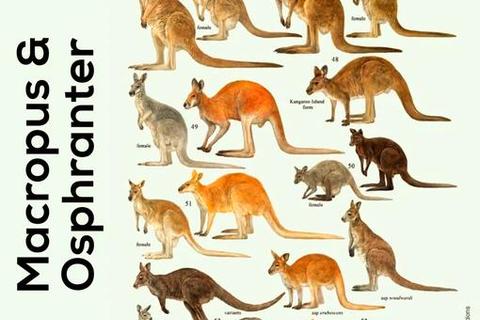

19世纪解剖学家理查德·欧文通过比较袋鼠与负鼠的骨骼结构,首次提出"有袋目"(Marsupialia)概念。这个分类单元的确立,本质上是科学界对传统"四足动物"分类框架的突破——当发现袋鼠骨盆中特有的上耻骨(用于支撑育儿袋)时,学者们终于意识到不能简单用"大老鼠"来定义这类生物。现代系统分类学更揭示:袋鼠所属的双门齿目(Diprotodontia)与啮齿目(Rodentia)在哺乳动物纲下分属不同亚纲,两者的遗传距离比人类与鲸类更遥远。

分子钟分析显示,有袋类与真兽类的分化发生在1.25-1.6亿年前的白垩纪,这个时间节点恰逢冈瓦纳大陆解体。袋鼠祖先在澳洲大陆的孤立进化,塑造出独特的生态位:其跳跃移动方式能效比高达70%,每公斤体重每公里仅耗能0.48千卡,这种运动经济性使其在贫瘠的澳洲内陆取得竞争优势。相比之下,啮齿类在欧亚大陆的辐射演化,发展出更适合掘穴生存的体型特征,两者在百万年尺度上走向完全不同的适应方向。

四、文化符号:命名背后的认知烙印

尽管科学分类已明确袋鼠的独立地位,"鼠"字的文化烙印仍在持续产生影响。这种命名惯性折射出人类认知自然的深层机制:当18世纪博物学家将袋鼠纳入"鼠属"(Mus)时,本质是在用已知概念同化未知事物。这种认知策略在殖民时期的生物命名中尤为明显,正如"鸭嘴兽"(Ornithorhynchus anatinus)被强行归入鸟类特征的分类困境。

现代符号学分析显示,"袋鼠"名称中的矛盾性恰恰成就其文化张力:在澳大利亚国徽上,袋鼠与鸸鹋构成的动态平衡,既象征这个国家独特的生物多样性,也暗含对欧洲中心主义分类体系的超越。当量子物理学家用"袋鼠跃迁"电子能级跃迁,当运动品牌以袋鼠标志强调弹跳性能时,这个名称已完成从生物学概念到文化符号的华丽转身。

这场跨越三个世纪的命名之谜,本质上是人类认知边界不断拓展的缩影。从库克船长的误解到基因测序仪的精准解码,袋鼠名称的演变轨迹,恰好勾勒出科学革命的基本范式——每当旧有分类无法容纳新发现时,就是认知范式跃迁的契机。在生物分类日益依赖分子证据的今天,"袋鼠非鼠"的结论早已写入教科书,但这个名称承载的认知进化史,仍持续给予我们审视自然的新视角。