旋转,作为乒乓球运动的核心要素之一,深刻影响着每一次击球的轨迹、速度与战术意图。无论是业余爱好者还是职业选手,理解上旋与下旋的本质差异,掌握其技术应用规律,往往成为突破技术瓶颈的关键。本文将从物理原理、技术动作、实战效能三个维度展开深度解析,揭开这两种基础旋转背后的科学逻辑与竞技智慧。

一、物理机制:空气动力学与摩擦力的双重作用

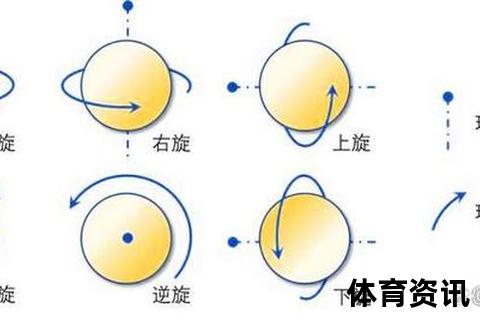

上旋与下旋的本质差异源于球体旋转方向对空气阻力的不同响应。根据伯努利原理,当球体高速旋转时,其表面与空气的相对运动会在不同区域形成压力差。

1. 上旋球:球体顶部旋转方向与飞行方向一致,导致顶部空气流速快、压力低,底部流速慢、压力高,从而产生向下的合力(马格努斯效应)。这使得上旋球飞行轨迹呈现前冲弧线,触台后反弹角度陡峭且向前加速。

2. 下旋球:球体底部旋转方向与飞行方向一致,空气压力差方向与上旋相反,产生向上的合力。下旋球因此具有飘浮感强、触台后反弹低平的特点,甚至出现“回跳”现象。

实验数据显示,职业选手的强下旋球转速可达120转/秒,上旋球则可达160转/秒,旋转差异直接影响击球时的触拍反馈——上旋球易“顶拍”,下旋球易“下坠”。

二、技术动作:拍面角度与发力轨迹的精密控制

(一)发球技术对比

| 技术要素 | 上旋发球 | 下旋发球 |

|--|||

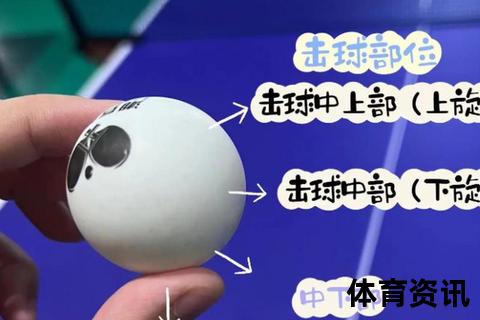

| 拍面角度 | 前倾45°,触球中上部 | 后仰60°,触球中下部 |

| 摩擦方向 | 由下向上快速提拉 | 由上向下切削 |

| 发力支点 | 前臂带动手腕,腰胯协同前顶 | 手腕瞬间制动,重心下沉前压 |

| 典型应用 | 伊藤美诚的勾手逆旋转发球| 马龙的低抛转不转发球 |

上旋发球需注重弧线控制,通过前臂的加速摩擦制造强烈上旋,使球在第二跳时强烈前冲;下旋发球则强调旋转纯度,需减少撞击成分,利用手腕抖动提升旋转强度。

(二)接球策略分化

三、实战效能:战术价值与竞技博弈

(一)战术场景适配

1. 上旋压制体系:

2. 下旋控制体系:

(二)旋转转换艺术

高水平对抗中,旋转强度的梯度变化往往成为胜负手。例如:

四、训练方法论:科学化进阶路径

1. 多球专项训练:

2. 生物力学分析:

3. 感知觉培养:

上旋与下旋的博弈,本质是力学规律与人体工学的精妙平衡。职业选手的顶尖对决中,0.1秒的触球时间差、5度的拍面角度调整,往往决定着一分的归属。对于业余爱好者而言,深入理解旋转原理,建立“以旋转控制空间,以空间创造机会”的战术思维,将是突破技术天花板的核心路径。在乒乓球的微观世界里,每一次旋转都是物理与智慧的共舞,唯有将科学认知融入肌肉记忆,方能在方寸球台间演绎出无限可能。