足球作为世界第一运动,其俱乐部的影响力早已跨越地理边界与文化藩篱。当全球市场研究机构Kantar在五大洲39个国家进行调研后,一份惊人的数据浮出水面:曼彻斯特联队以3.54亿核心支持者的规模,成为全球球迷基数最大的足球俱乐部。这个数字背后不仅是一串冰冷的统计,更折射出足球商业帝国运作的深层逻辑,以及体育精神与地域文化交融的复杂图景。

一、历史传承:红色帝国的精神图腾

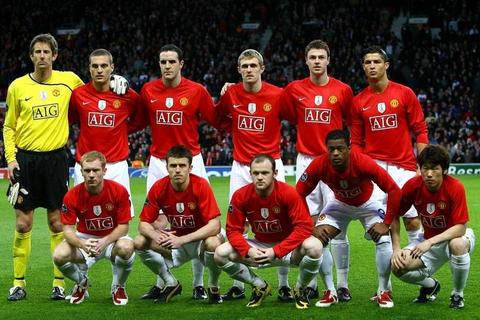

自1878年牛顿希斯LYR足球队(曼联前身)诞生起,这支球队便与工业革命时期的曼彻斯特血脉相连。巴斯比爵士在1950年代打造的“巴斯比宝贝”青年军,首次将攻势足球的基因注入俱乐部灵魂,即便经历1958年慕尼黑空难的至暗时刻,仍以1968年欧冠奖杯完成了凤凰涅槃。真正奠定全球影响力的,是弗格森爵士执教的26年间,以13次英超冠军、2座欧冠为核心的“弗格森王朝”,创造了“92班”青训神话与“弗格森时间”的逆转传奇。这种从废墟中崛起的韧性,构成了曼联球迷文化的核心叙事——正如2009年断腿后仍坚持比赛的阿兰·史密斯,或是2023年英超两球逆转布伦特福德的绝地反击,都成为“永不言弃”精神的具体注脚。

二、全球化战略:商业版图与社群裂变

曼联的球迷扩张与资本运作形成双重驱动。2012年纽约证券交易所上市后,俱乐部通过分层式会员体系(全球会员、官方球迷会、数字订阅)将支持者转化为可量化的消费群体。亚太地区成为增长引擎:中国市场的支持者从2012年1.08亿跃升至2025年2.53亿,占全球总量近三分之一。这种爆发得益于本土化策略——与深圳佳兆业共建青训学院、推出中文社交媒体内容矩阵、组织“曼联传奇球星中国行”等活动,将英超比赛时间(北京时间凌晨)的劣势转化为短视频传播的碎片化优势。在印度尼西亚、越南等新兴市场,曼联甚至与本土电信运营商合作推出专属流量套餐,实现球迷社群的数字闭环。

三、数据争议:3.54亿背后的虚实之辩

尽管曼联官方援引Kantar的54000份样本调查作为依据,学界与业界对统计方法存在激烈争论。反对者指出,将“偶尔观看曼联比赛”的泛球迷纳入统计,可能导致数据虚高——若按严格定义(每周观看比赛、购买周边产品、参与球迷活动),实际核心支持者约为1.2亿。这种差异源于统计维度的模糊性:在非洲撒哈拉以南地区,曼联球衣销量占据市场份额的47%,但其中多数消费者将其视为潮流符号而非球队忠诚度的体现。更值得关注的是社交媒体数据的“脱水”现象:虽然曼联在TikTok、微博等平台拥有2.245亿粉丝,但算法推送制造的“僵尸粉”与跨平台重复账户导致真实活跃用户可能不足半数。

四、文化渗透:从足球俱乐部到生活方式品牌

曼联的球迷生态已超越传统竞技范畴,形成独特的亚文化体系。老特拉福德球场在2024年启动的“世界级球场改造计划”,将餐饮区升级为曼联主题啤酒工坊,博物馆引入AR技术重现1999年诺坎普奇迹,甚至开发婚礼预订服务,使球场成为全球红魔信徒的朝圣地。在衍生品开发上,俱乐部与瑞士宇舶表推出限量版计时码表,与日本潮牌BAPE联名发布街头服饰系列,成功打入高端消费市场。这种“去运动化”的品牌策略,使曼联在福布斯2024年最具价值足球俱乐部榜单中,以62.3亿美元估值连续第八年蝉联榜首。

五、危机与挑战:光环下的结构性隐忧

当拉特克利夫爵士在2024年启动大规模裁员与球票涨价时,暴露出曼联商业模式的脆弱性。俱乐部工作人员从1100人缩减至700人,球探部门裁撤60%岗位,转而依赖曼彻斯特城市大学的数据分析团队,这种“去人性化”改革引发传统球迷的强烈抵触。更严峻的是竞技成绩的长期低迷:自2013年弗格森退休后,曼联仅获得3座次要奖杯,2025赛季英超排名一度跌至第13位,导致全球搜索量较巅峰期下降38%。年轻一代球迷的迁移趋势愈发明显——在16-24岁群体中,曼城与利物浦的偏好度分别达到27%与19%,而曼联仅为34%,较2019年下降11个百分点。

站在2025年的节点回望,曼联的3.54亿球迷既是商业帝国辉煌的见证,也是足球全球化悖论的缩影。当资本逻辑逐渐侵蚀社区忠诚,当数据泡沫掩盖真实热爱,这支百年俱乐部正站在十字路口:是继续追逐商业报表上的数字神话,还是回归足球最本质的竞技激情?答案或许藏在老特拉福德南看台悬挂的横幅中——“我们不只是追随一支球队,我们传承一种信仰”。这种信仰能否穿越周期波动,将决定红色帝国下一个百年的命运轨迹。