中国足球的发展版图上,新疆与山东的对比堪称一场跨越地理与文化的特殊对话。前者以166万平方公里的广袤土地占据国土六分之一,面积是后者的十倍有余;后者则以15.8万平方公里的沿海平原孕育出密集的足球人才网络。两地的差异不仅体现在地图比例尺的悬殊上,更深刻影响着青训模式、战术风格乃至足球文化的塑造。

一、地理空间对足球生态的基础性重构

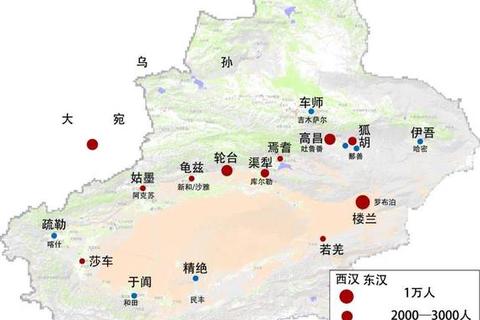

新疆的辽阔与山东的紧凑,构成了两地足球发展的物理底色。新疆从首府乌鲁木齐到喀什的直线距离超过1000公里,相当于北京至上海的航程,地广人稀的特性使得青少年选拔需覆盖半径数百公里的牧区与绿洲。当地基层教练常需驱车8小时穿越塔克拉玛干沙漠边缘,只为观察一场乡镇小学的友谊赛。反观山东,15.8万平方公里内高铁网络密布,济南至青岛的1.5小时通勤圈催生了密集的青训网点布局,仅鲁能足校每年就能覆盖省内2000所中小学的苗子筛选。

气候的极端差异同样不可忽视。新疆冬季长达5个月,零下20℃的寒训锤炼出球员的耐力和对抗强度,伊犁河谷的夏季昼夜温差则迫使球队发展出适应骤变的战术弹性。而山东的温带季风气候提供了全年280天的可训练日,青岛海风塑造的技术流打法与鲁中平原的力量型风格形成互补。

二、经济地理与足球资源的动态博弈

山东作为GDP总量逼近10万亿的经济大省,足球产业与城市经济深度绑定。青岛海牛、泰山等俱乐部的背后是海尔、重工等企业集团的资本支撑,职业梯队年均投入超2亿元。反观新疆,2023年全区体育产业规模仅为山东的1/15,职业俱乐部多依赖专项资金,青训器材运输成本较沿海地区高出40%。

这种差距在基础设施建设上尤为明显。山东拥有23座专业足球场、800余块标准草坪,每万人球场数达0.8块;新疆受限于冻土、沙漠等地貌,天然草场维护成本高昂,全区职业级球场不足5座,南疆部分地区仍在使用戈壁滩改建的训练场。但新特的自然条件也催生了创新——喀什的青训中心利用高原地理打造体能强化课程,其U15队员的12分钟跑成绩普遍优于平原地区同年龄段15%。

三、文化层叠中的足球基因分化

多民族聚居的新疆将足球视为文化融合的纽带。维吾尔族的即兴盘带、哈萨克族的马背平衡感、塔吉克族的高原肺活量,在青训中被系统转化为技术特色。喀什足球学校的训练课上,传统舞蹈“麦西来甫”的节奏感被植入带球变向教学,创造出独有的“丝绸步法”。而山东的儒家文化则强调纪律性与团队协作,曲阜足球试点学校将《论语》中的“君子不器”理念融入战术理解,培养出大量擅长大局观的中场指挥官。

宗教节庆与赛事周期的交织亦值得关注。新疆球队在斋月期间采用“分段训练法”,将高强度课程调整至日出前和日落后;山东俱乐部则巧妙利用春节后的农闲期,在鲁西南地区开展“乡村足球季”,每年可挖掘30余名潜力新秀。

四、战略纵深与足球破局路径

新疆正通过“沿边足球走廊”计划激活地缘优势。霍尔果斯口岸的中哈友谊赛、帕米尔高原的跨国青训营,将5600公里边境线转化为足球外交阵地。山东则着力打造“黄海足球经济圈”,通过中日韩俱乐部联赛提升商业价值,青岛U18梯队与J联赛俱乐部的技战术同步率达到75%。

在人才输送层面,新疆采取“定向培养+东部嫁接”模式,每年选派200名苗子至广东、上海等地接受系统训练;山东则建立“足球智库”,运用大数据分析将新疆球员的体能优势与本省技术流体系进行基因重组。2024年中超数据显示,新疆籍球员的场均冲刺距离比山东球员多出1.2公里,而山东球员的传球成功率领先7个百分点。

五、未来赛场的地理变量

当新疆雪豹与山东泰山在绿茵场相遇时,这场较量早已超越单纯的技术对抗。新疆球队擅长的“戈壁防线”——利用快速收缩展开反击,实质是对广阔地域防守思维的转化;山东的“泰山压顶”高空战术,则暗含对半岛气候气流规律的深度理解。值得关注的是,两地正共同探索“逆地理协作”:鲁能足校在吐鲁番设立高温特训基地,新疆体育局则引入山东的草坪养护技术改良南疆球场。

这场跨越三千公里的足球对话揭示了一个深层命题:在现代足球体系中,地理差异不再是发展壁垒,而是特色创新的催化剂。当东部的资本密度遇见西部的空间纵深,当沿海的技术流碰撞内陆的体能矿藏,中国足球的多元图谱正在书写新的可能。