在体育竞技与日常活动中,脚踝如同精密的机械枢纽,承载着人体运动系统的核心功能。这个由26块骨骼、33个关节及上百条韧带肌腱构成的复杂结构,不仅是行走跳跃的驱动力源,更是平衡稳定的核心防线。本文将深入解析这一关键关节的运作密码,并为运动爱好者提供科学防护方案。

一、解剖构造:精密工程的生物力学密码

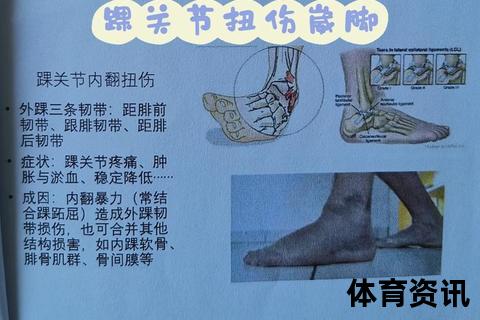

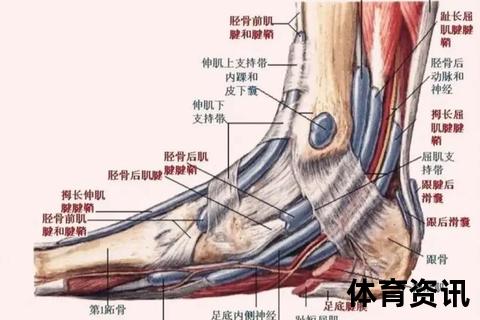

脚踝由胫骨、腓骨与距骨构成的滑车关节,形成独特的「踝穴」结构。外侧腓骨较内踝低1cm且偏后1cm的设计(图源:网页15),使得距骨在背屈时宽端嵌入踝穴,跖屈时窄端滑出,这解释了为何跖屈位扭伤风险增加73%(网页1)。外侧韧带体系中,距腓前韧带(ATFL)最为薄弱,其平均厚度仅2-3mm,成为90%踝扭伤的首发损伤部位(网页30)。

动态稳定系统则由腓骨长肌、短肌及第三腓骨肌构成肌肉锁链,配合跟腱——人体最强肌腱,可承受5倍体重的冲击力(网页9)。这种动静结合的稳定机制,使得正常步态中踝关节单位面积应力仅为髋膝关节的1/3(网页15),但在篮球起跳瞬间,关节面压力飙升至体重的5倍(网页39)。

二、损伤机制:运动损伤的隐形推手

流行病学研究显示,70%人群一生至少经历1次踝扭伤(网页30),其中40%会发展为慢性踝关节不稳(CAI)(网页1)。损伤呈现显著群体特征:

损伤生物力学呈现典型链式反应:内翻跖屈瞬间,ATFL承受最大张力,当外力超过韧带极限强度(约200N),即发生Ⅰ-Ⅲ度损伤(网页30)。未及时处理的Ⅱ度损伤患者,6个月内CAI转化风险达58%(网页1)。值得注意的是,穿着气垫鞋运动使崴脚风险提升4.3倍,因其减弱了本体感觉反馈(网页34)。

三、防护体系:三级防御的科学方案

1. 预防性训练

2. 急性期处理

遵循POLICE原则:

3. 康复进阶

慢性不稳患者需进行为期8周的专项训练:

四、装备选择:科技赋能的安全防线

最新生物力学研究显示,高帮运动鞋可减少踝关节内翻角度达7.2°,配合踝关节护具可使扭伤风险降低68%(网页42)。推荐选择具备以下特征的防护装备:

在运动医学快速发展的今天,智能护踝设备已能实时监测关节应力变化,通过肌电信号反馈调整运动模式。未来,基因检测或将揭示COL5A1基因多态性与韧带强度的关联,实现个性化防护(网页34)。理解并尊重这个精妙的生物力学结构,正是延长运动生涯的核心要义。