在体育竞技与训练中,体重的精准管理往往是决定运动员竞技状态的关键因素之一。例如,举重、拳击、摔跤等按体重分级的项目中,运动员常需在赛前严格控制体重以符合参赛级别要求。快速掌握公斤与市斤的换算技巧,不仅有助于教练团队制定科学减重方案,更能帮助普通健身爱好者直观理解体重数据背后的意义。

一、公斤与斤的快速换算原理

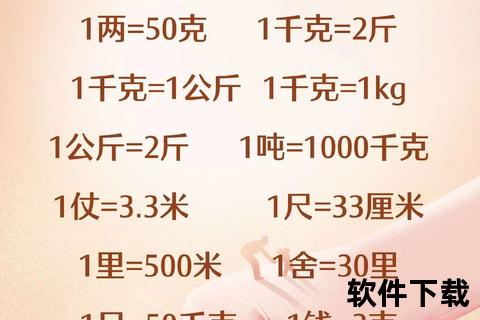

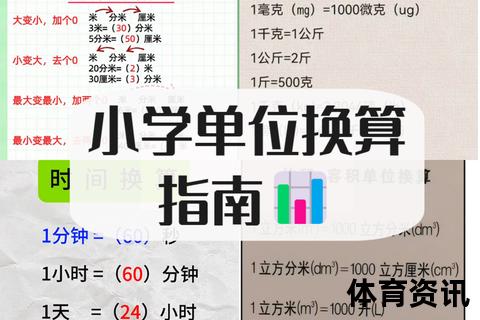

在体育领域,公斤(kg)作为国际通用单位,常用于赛事规则、营养管理及训练负荷计算;而市斤作为中国传统单位,则在日常生活中更为常见。1公斤=2市斤的换算关系是基础。61公斤转换为市斤的计算公式为:

61 kg × 2 = 122市斤

此换算方法适用于所有涉及体重的场景。例如,一名举重运动员的报名体重若为61公斤,对应的级别划分需换算为122市斤,以便教练团队与赛事方快速沟通。

二、单位差异的历史根源与体育应用

1. 公斤的国际化背景

公斤作为国际单位制(SI)的核心质量单位,其定义与铂铱合金原器的物理性质直接相关,确保了全球范围内测量的一致性。在体育赛事中,例如国际举重联合会(IWF)的体重分级标准以公斤为单位,便于跨国运动员的统一管理。

2. 市斤的地域性特征

市斤源于中国古代的“司马斤”,最初以十六两为一斤,后经标准化调整为十两制,并定义为500克。这种单位在群众体育活动中仍有广泛应用,如马拉松赛事中补给品按市斤分配、民间健身课程中体重目标的设定等。

3. 跨文化单位转换的挑战

国际运动员在适应中国赛事时,需注意不同地区市斤的微小差异。例如,台湾地区1台斤=600克,港澳地区1港斤≈604.8克。跨国体育合作中需明确单位标准,避免数据误读。

三、体育场景中的单位转换技巧

1. 赛事级别与体重管理

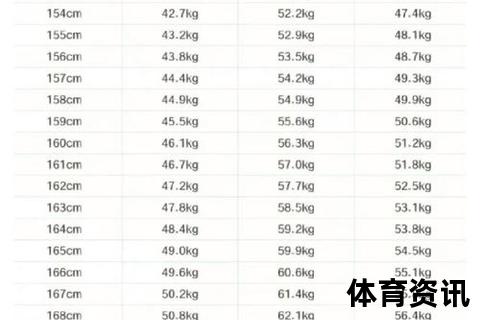

以拳击为例,国际业余拳击联合会(AIBA)的男子轻量级上限为61公斤(即122市斤),运动员需通过饮食调控与脱水技术精准控制体重。教练团队常采用“公斤-市斤双轨记录法”,确保运动员在赛前称重时符合标准。

2. 运动营养与体重监控

运动员的蛋白质摄入量常按体重比例计算。假设一名61公斤的运动员每日需摄入1.5克/公斤体重的蛋白质,其总需求为91.5克,换算为市斤体系则需以122市斤为基准,便于采购食材时快速估算。

3. 装备负荷与力量训练

在力量训练中,杠铃片的重量标注多为公斤制。例如,深蹲训练中使用61公斤杠铃(含20kg+20kg+15kg+5kg+1kg片),普通健身者若习惯市斤制,可换算为122市斤以直观理解负荷强度。

四、常见误区与科学建议

1. 混淆“公斤”与“千克”

公斤与千克为同一单位的不同表述,但在体育科研文献中需统一使用“kg”符号以避免歧义。例如,运动生理学论文中若将“61公斤”误写为“61千克”,虽无实质错误,但可能影响文献格式的规范性。

2. 忽略体脂率与肌肉量的影响

单纯依赖体重数据可能误导训练计划。例如,两名同为61公斤的运动员,若体脂率分别为15%与25%,其力量表现与减重策略截然不同。建议结合体成分分析仪(如InBody)进行综合评估。

3. 快速换算的辅助工具

五、国际视野下的单位统一趋势

随着体育全球化进程加速,国际体育组织正推动单位体系的标准化。例如,世界反兴奋剂机构(WADA)要求所有检测报告以公斤为单位。在群众体育与商业赛事中,市斤仍因其文化认同度而保有生命力。未来,双轨并行的单位体系或将成为平衡国际规范与本土实践的最佳方案。

通过科学掌握单位转换技巧,体育从业者不仅能提升数据处理的效率,更能深入理解不同文化背景下的体育生态,为跨国合作与赛事运营奠定坚实基础。