排球颠球的稳定性与精准度,是衡量运动员基本功的重要标尺。这项看似简单的技术,融合了人体力学、空间感知与神经协调的复杂机制,其精妙之处往往藏在细节之中。

一、颠球技术的生物力学基础

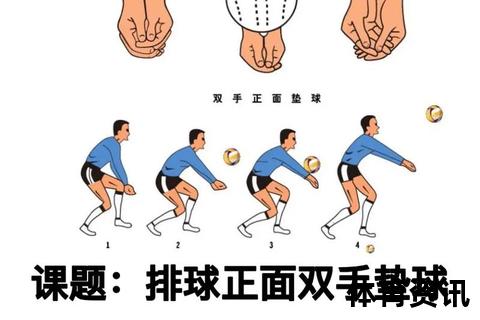

排球颠球本质上是动量传递的过程,通过肢体各关节的联动将球体动能转化为可控的弹性势能。研究显示,最佳击球角度应控制在80-85度之间,此时球体垂直反弹效率最高。手腕与前臂构成的“动力链”是核心发力区域,肘关节需保持140-150度屈曲,既保证力量输出,又留有缓冲空间。

二、标准姿势的解剖学分解

1. 根基构建:下肢力学模型

2. 触球界面的精密控制

3. 视觉-神经协同机制

三、常见技术误区与纠正方案

| 错误类型 | 生物力学偏差 | 纠正训练 |

||-|-|

| 屈肘过度 | 肘角<120度导致力量分散 | 弹力带抗阻屈伸练习(3组×15次) |

| 触球点偏移 | 前臂接触面偏离桡骨中线 | 墙面标记定位击球训练 |

| 重心滞后 | 臀部后坐>5cm影响移动效率 | 平衡垫单腿颠球练习 |

| 腕部僵直 | 手腕背屈角度<5度削弱缓冲 | 橡皮球抓握弹性训练(每日100次) |

四、进阶训练体系设计

1. 神经适应性训练

2. 动力链强化方案

蹬地(下肢60%力量)→ 送髋(核心传导20%)→ 弹腕(末端释放20%)

3. 实战情景模拟

五、运动损伤预防体系

1. 结构性防护

2. 负荷监控指标

| 训练阶段 | 日均颠球量 | 间歇时间 |

|-||-|

| 初学 | 300-500次 | 1:3 |

| 进阶 | 800-1200次 | 1:2 |

| 精英 | 2000+次 | 1:1 |

六、技术迁移与赛场应用

将基础颠球能力转化为比赛效能,需注重三个转化维度:

1. 空间感知转化:通过模拟网前2米区域颠球,培养拦网预判能力。

2. 力量调控转化:在不同距离墙面(1m/3m/5m)进行变距颠球,对应比赛中的近整球处理。

3. 战术意识转化:结合声光提示器训练,听到特定频率声响立即改变颠球线路,模拟比赛战术信号响应。

从生物力学原理到神经适应机制,排球颠球的精进之路充满科学与艺术的交融。正如日本排球协会技术报告指出:“顶级运动员的颠球误差可控制在直径15cm范围内,这种精度是2000小时刻意练习的结晶。” 掌握这些核心要领,配合系统性训练,任何爱好者都能在球网两侧编织出属于自己的技术篇章。