在国际体育竞技中,体重数据的精准换算直接影响着运动员的参赛资格与竞技表现。当一位拳击运动员的体重显示为99kg时,这个数字背后不仅关乎个人竞技状态的管理,更涉及全球度量衡系统的科学转换。本文从体育行业的专业视角,深入解析公斤与市斤的换算逻辑,结合竞技场景中的实际需求,构建多维度的单位转换知识体系。

一、竞技场上的单位转换原理

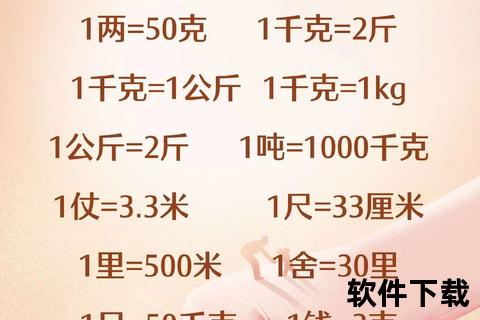

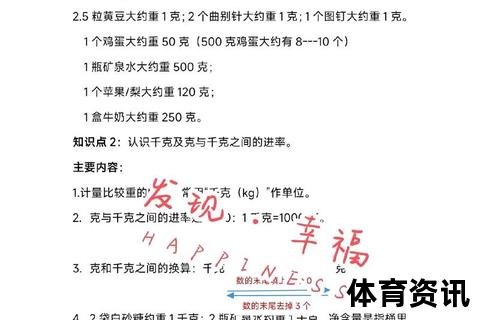

公斤(kg)与市斤的换算基于严格的数学定义:1kg=1000克,1市斤=500克,二者形成1:2的倍数关系。以99kg为例,其换算公式为:

99kg×2=198市斤

这种转换看似简单,但在实际应用中常因场景差异产生认知偏差。例如,国际拳击联合会(IBF)规定次重量级标准为90.7kg(200磅),若运动员在称重时误将设备单位调至市斤模式,可能因198市斤(即99kg)与200市斤(100kg)的混淆而错失参赛资格。

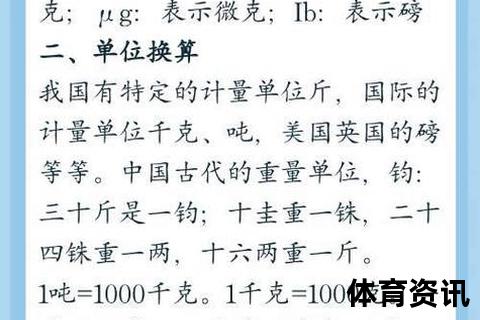

从历史维度看,公斤的标准化始于18世纪末法国大革命时期,而中国市斤的起源可追溯至商周时期的青铜砝码。1959年国务院确立“1市斤=500克”的现代标准,实现了传统计量与国际体系的接轨。这种双轨制在体育领域尤为显著:国际赛事采用公斤制,而基层训练中市斤仍被广泛使用。

二、体育场景中的换算陷阱与应对策略

1. 单位体系的地域性差异

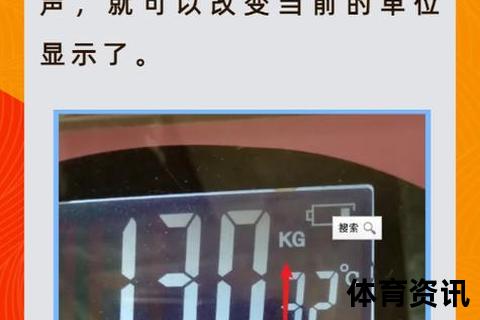

港澳地区使用的“司马斤”(约604.8克)与台湾地区“台斤”(600克)可能引发数据偏差。例如,台北国际马拉松赛事中,补给物资标注的“5台斤”香蕉实际重3kg(而非2.5kg),若按大陆市斤计算会产生500克误差。运动员跨国参赛时需特别注意设备单位的预设模式,可通过电子秤的“UNIT”键进行公斤/市斤切换。

2. 古代计量与现代标准的断层

文物修复类体育项目(如传统射箭器材复原)常涉及历史单位考证。战国时期“1斤≈250克”的标准与现行体系存在显著差异,博物馆复刻的汉代铁质哑铃若按古籍记载的“百斤”制作,实际重量仅25kg,这对现代力量训练参考价值有限。

3. 仪器精度与有效数字

举重比赛中,0.01kg的细微差别可能改变奖牌归属。2024年亚洲举重锦标赛中,哈萨克斯坦选手因电子秤显示99.0kg(198.0市斤)与伊朗选手98.95kg(197.9市斤)的差距获得金牌。这要求教练团队掌握分段计算法:将98.95kg分解为90kg×2 +8kg×2 +0.95kg×2=180+16+1.9=197.9市斤,实现快速验算。

三、单位转换的竞技实践价值

1. 体重分级管理

综合格斗(MMA)的羽量级标准为66kg(145磅/132市斤),运动员通过市斤制设备监测体重时,需建立双向换算思维:66kg=132市斤,65.5kg=131市斤。使用反向验证法,若赛前称重显示130.8市斤,可立即推算出65.4kg,确保符合参赛要求。

2. 训练器材配重

铅球训练中,男子标准重量7.26kg需转换为14.52市斤进行民间器材采购。采用倍数速记法:5kg=10市斤形成基准点,7kg=14市斤,0.26kg=0.52市斤,叠加得14.52市斤。这种方法在缺少电子秤的基层训练场具有重要实用价值。

3. 运动营养调控

篮球运动员每日蛋白质摄入量常按体重计算,99kg体重者需摄入138.6-158.4克蛋白质。换算为市斤制时,198市斤对应的138.6克即0.7克/市斤,便于厨师快速计算食材用量:鸡胸肉蛋白质含量约22%,需准备630克(1.26市斤)。

四、智能化时代的单位管理革新

随着体育物联网技术的发展,智能穿戴设备已实现单位自动转换。2024年杭州亚运会采用的AI称重系统,可实时显示公斤、市斤、磅三种单位,并通过区块链技术确保数据不可篡改。运动员使用华为运动手表监测体重时,设备自动同步99kg(198市斤)至训练数据库,并结合体脂率生成多维健康报告。

在全球化竞技舞台上,掌握公斤与市斤的转换不仅是基础技能,更是体现专业素养的重要维度。从青铜时代的衡器到量子时代的智能传感器,度量衡的演进始终与人类体育文明同频共振。当运动员站上称重台的那一刻,99kg与198市斤的精准对应,既是现代科学对古老智慧的致敬,也是竞技体育追求卓越的微观写照。