CBA联赛如同一场精密运转的篮球生态实验,在46轮常规赛的齿轮咬合中,各支球队在战术博弈、体能分配与心理博弈的多维战场上展开角逐。2024-2025赛季的赛程结构与竞争格局,既延续了联赛传统,又因规则调整与球队实力变迁呈现出新的张力。

一、赛程结构:效率与平衡的双重逻辑

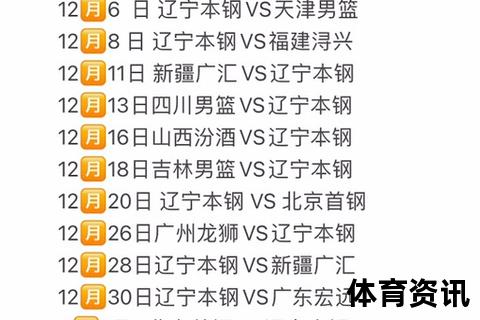

新赛季常规赛缩减至46轮,较上赛季减少6轮,这一调整旨在缓解球员疲劳并优化赛事观赏性。根据蛇形分组原则,20支球队被分为四个小组,组内进行四循环交手(主客场各两次),跨组则为两循环(主客场各一次)。例如广东宏远首阶段10场比赛中包含6个主场,而辽宁本钢则需在揭幕战后连续客场作战,这种设计既考验球队的适应性,也通过主客场均衡分配保障公平性。

赛程时间轴呈现出“波浪式”节奏:10月12日揭幕战由辽宁对阵浙江点燃战火,3月31日收官战十场同开。中间穿插2025年1月的“浙江德比”等焦点战,以及3月下旬的卡位关键期。青岛男篮在3月25日击败新疆后,最后两轮仍需与上海、福建展开“小分争夺”,凸显赛程设计的悬念保留机制。

二、球队备战:伤病管理与阵容迭代的攻防战

各队备战策略呈现显著差异:

1. 传统豪强的深度运营:辽宁队凭借弗格、韩德君等老将核心,通过轮换制保持战力,例如弗格在对阵北控时单节24分的爆发,既展现个人能力,也体现体能分配的精准。广东宏远则倚重新老融合,周琦转会北京首钢后的首场“旧主对决”成为战术演练重点。

2. 新兴势力的科技赋能:青岛男篮引入大数据分析,针对杨瀚森的内线优势设计“单外援+本土中锋”战术体系,其场均20分的表现印证了数据驱动的训练成效。

3. 外援策略的博弈:新疆队引入哈雷尔与华子的双外援组合,试图弥补赵睿伤停的短板;而山西队作为“黑马”,则依靠性价比外援与本土球员化学反应维持竞争力。

伤病成为最大变量:广厦队虽领跑积分榜,但胡金秋的伤病隐患使其季后赛前景蒙上阴影;上海队王哲林、李添荣的伤停直接导致第三阶段战绩滑坡。

三、竞争格局:从积分缠斗到战术革命的立体战场

截至3月25日,前八名球队胜场差仅7分,形成三个竞争梯队:

战术层面呈现三大趋势:

1. 空间型五号位普及:杨瀚森、余嘉豪等中锋开发三分射程(杨瀚森赛季三分命中率34.7%),推动“五外阵容”使用频率上升。

2. 挡拆防守迭代:浙江稠州采用“弱侧收缩+强侧刷卡”策略,将对手挡拆效率压制至每回合0.89分。

3. 转换进攻提速:辽宁队凭借张镇麟的推进能力,快攻得分占比从18%提升至23%。

四、数据观察与文化渗透:数字时代的联赛进化

CBA正经历数字化重塑:新媒体版权收入占比突破45%,腾讯15亿美元买断NBA版权的溢出效应推动CBA转播技术升级,如阿里云的“多视角智能剪辑”已应用于20%场次。社交媒体成为球星价值放大器,张镇麟抖音粉丝突破600万,其球鞋赞助合同估值达千万级。

青训体系的文化输出同样显著:清华附中与广东宏远共建的“雏鹰计划”,已输送8名球员进入CBA,杨瀚森参加NBA选秀将进一步刺激青少年篮球参与度。

五、季后赛展望:规则调整下的生存游戏

12进8淘汰赛采用三场两胜制,这要求球队在短时间内完成状态调整。广厦若保持健康,其“7人轮换+双塔”阵容在系列赛中更具稳定性;而新疆队的“外援车轮战”可能在长赛制中显露体能短板。值得关注的是,联盟计划在2025-2026赛季引入“教练挑战次数增加至2次”等规则,本赛季末段已有球队提前试验视频分析团队扩容。

在这个赛程压缩但竞争烈度空前的赛季,CBA正站在职业化与商业化的十字路口。46轮常规赛不仅是胜负的较量,更是中国篮球生态进化的显微镜——从数据赋能的战术革命到青训文化的深层渗透,每个篮板争抢与战术板笔画都在书写新的行业范式。