在篮球赛场上,每一次运球、转身和跳跃的背后,都暗藏着一套精密而富有争议的规则体系。其中,“走步”这一违例行为因其复杂的判罚逻辑和瞬息万变的临场尺度,成为球员与观众共同关注的焦点。本文将拆解其技术内核,结合国际篮联(FIBA)与NBA规则演变,通过典型案例揭示裁判判罚的底层逻辑。

一、规则定义:中枢脚的动态博弈

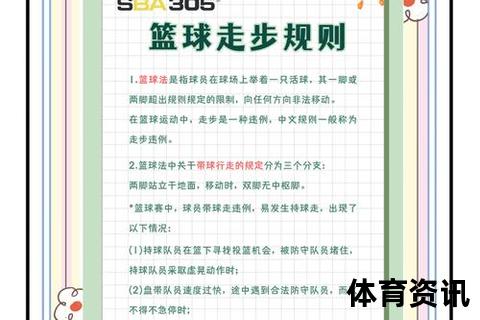

篮球规则中,走步的本质是持球者通过非法移动获得优势。根据FIBA官方定义,当球员持活球时,任何超出中枢脚限制的移动均属违例。这里的核心在于“中枢脚”(Pivot Foot)——持球瞬间与地面接触的第一只脚。其确立过程分为三种场景:

1. 静止接球:双脚触地时,先抬起的脚为非中枢脚,另一脚自动成为中枢脚;

2. 移动接球:若单脚触地,该脚直接成为中枢脚;

3. 空中接球:双脚同时落地后,先抬起的脚为非中枢脚。

值得注意的是,2017年FIBA规则修订后引入“第0步”概念,允许持球瞬间的触地动作不计入步数,这一调整使欧洲步、后撤步等动作的合法性边界发生重大变化。

二、判罚标准:三步原则与动作解构

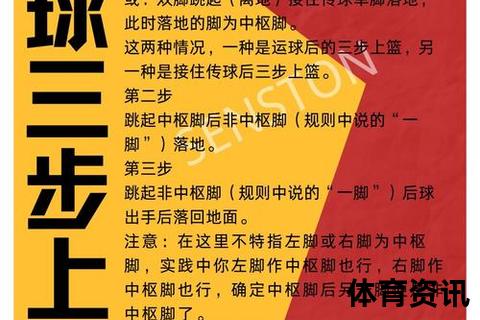

裁判的判罚遵循“三步原则”:持球后中枢脚确立→非中枢脚移动→中枢脚离地前必须出手。具体场景中的技术要点包括:

以争议较多的“欧洲步”为例:新规下,球员在右手运球后,若左脚触地时收球(第0步),随后右脚迈步(第1步)、左脚跟进起跳(第2步)完成上篮,整个过程合法。而旧规则中,收球时左脚触地即被判定为中枢脚,后续动作可能因中枢脚二次触地违例。

三、实战案例:规则与人性的碰撞

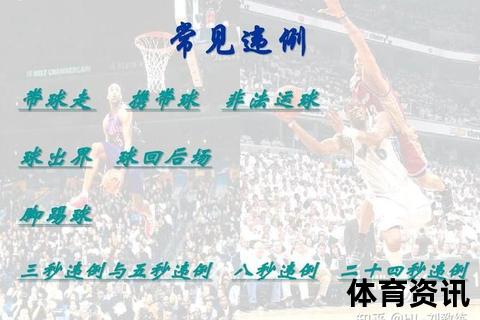

裁判的临场尺度往往在毫秒间决定比赛走向。2016年NBA总决赛中,勒布朗·詹姆斯一次关键突破被判走步,慢镜头显示其收球后中枢脚(右脚)在第三步落地前未完成出手。此类案例暴露了规则执行的两大矛盾:

1. 技术判定:高速摄影机可捕捉到0.06秒内的动作细节,但FIBA明确禁止通过录像回放判定走步;

2. 主观裁量:北体大教学视频中,教师示范的上篮动作在逐帧分析下显示中枢脚离地0.1秒,但因动作连贯未被判罚,印证了“不吹毛求疵”的执法精神。

更具启示意义的是2019年篮球世界杯的争议判罚:某球员接球转身时,轴心脚发生30厘米滑动,裁判因视线受阻未予吹罚。这揭示出现代篮球的深层逻辑——规则严谨性与观赏性的平衡,往往优先保障比赛流畅度。

四、规则演进:从限制到解放

篮球运动的全球化推动着规则体系的迭代。FIBA 2017年规则向NBA靠拢的核心变化包括:

1. 持球时机的宽容:旧规则中“单脚触地即确立中枢脚”改为“下一次触地才计为第一步”,使球员获得半步调整空间;

2. 动作创新的合法化:背后换手上篮、跳步旋转等传统高危动作,因中枢脚认定延后获得施展空间;

3. 违例类型的重构:禁止持球单脚连续触地,但允许空中持球后同一脚落地。

这种变革直接反映在数据层面:NBA近五年走步违例率下降17%,而欧洲联赛的场均突破次数增加23%,印证了规则解放对进攻效率的提振。

走步规则的本质,是篮球运动在“秩序”与“自由”之间的永恒博弈。从裁判的瞬时判断到规则的跨洋融合,每一个细节都折射出这项运动对精确性与创造力的双重追求。当球员的脚尖在毫米间游走规则边界时,他们不仅是在挑战物理极限,更是在书写篮球哲学的进化史。