2003年,一则魔性广告席卷中国荧屏:巴西足球巨星罗纳尔多身穿印有“金嗓子喉片”的球衣,颠球、射门、咧嘴大笑,配合着洗脑的广告词——“保护嗓子,请用金嗓子!”这则广告让金嗓子品牌家喻户晓,却也埋下了一场跨越国界与法律的商业争议。这场看似双赢的代言合作,实则是精心设计的商业骗局,不仅让罗纳尔多沦为“广告界大冤种”,更折射出企业营销的灰色地带与跨国维权的复杂性。

一、金嗓子的崛起:从国营糖厂到营销神话

20世纪90年代,广西柳州市糖果二厂濒临倒闭,厂长江佩珍凭借一款润喉糖配方,将工厂转型为金嗓子制药厂。通过“润喉糖+药效”的差异化定位,金嗓子迅速打开市场。1996年,其年营收破亿,成为全国百强制药企业。但真正让金嗓子走上巅峰的,并非产品创新,而是江佩珍的营销天赋。

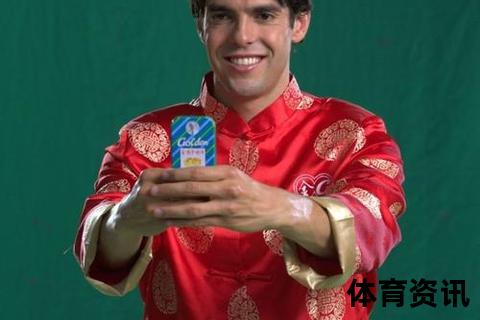

2003年,江佩珍斥资500万元在央视投放广告,但普通代言已无法满足其野心。恰逢罗纳尔多随皇马访华,江佩珍以“30万美元私人宴请”为诱饵,邀请罗纳尔多参加饭局。席间,她安排罗纳尔多穿上印有品牌标志的球衣表演球技并拍摄视频。由于语言障碍与合同漏洞,罗纳尔多未意识到这些素材将被制成广告。

二、骗局始末:一场价值30万美元的“误会”

罗纳尔多对这场合作的认知仅限于“一小时赚30万美元的轻松交易”。他未签署任何代言合同,甚至未被告知拍摄内容用途。广告播出后,金嗓子以“罗纳尔多代言”为噱头,在央视黄金时段高频播放长达四年,品牌知名度飙升。2004年,金嗓子喉片年销量突破1.29亿盒,市值一度高达60亿港元。

这场合作的真相直到2007年才浮出水面。罗纳尔多从朋友处得知自己“被代言”,愤怒之下扬言起诉。但跨国维权面临多重障碍:

1. 法律漏洞:中国与巴西的肖像权法规差异显著,且金嗓子未与罗纳尔多签署书面协议,取证困难;

2. 舆论博弈:诉讼可能反向提升金嗓子曝光度,罗纳尔多最终选择放弃;

3. 品牌应对:金嗓子坚称“获得口头授权”,并迅速更换代言人以淡化争议。

三、双输结局:品牌失信与巨星形象受损

这场骗局对双方均造成深远影响:

对金嗓子:

对罗纳尔多:

四、行业反思:代言与跨国合作规范

罗纳尔多事件暴露了体育商业化的多重隐患:

1. 企业缺失:金嗓子利用信息不对称与法律盲区,将短期流量置于长期信誉之上;

2. 明星风险意识不足:罗纳尔多未聘请专业团队审核合作细节,轻信口头承诺;

3. 跨国法律协作滞后:国际体育代言缺乏统一的合同标准与纠纷解决机制,维权成本高昂。

五、启示录:商业与体育的边界

罗纳尔多与金嗓子的故事,既是商业套路的典型案例,也是体育营销的警示教材:

这场跨越22年的争议,至今仍被视作“体育营销史上最荒诞的剧本”。它提醒我们:在商业与体育的交锋中,唯有尊重规则与人性,才能避免双输的结局。