台球的精准进阶不仅需要扎实的基本功,更依赖于科学系统的训练方法与对球体运动规律的深度理解。本文将从技术原理、阶段化训练体系、高阶技巧应用及心理调适四大维度,构建一套可量化的台球能力提升模型,帮助爱好者突破技术瓶颈。

一、技术原理的力学解构

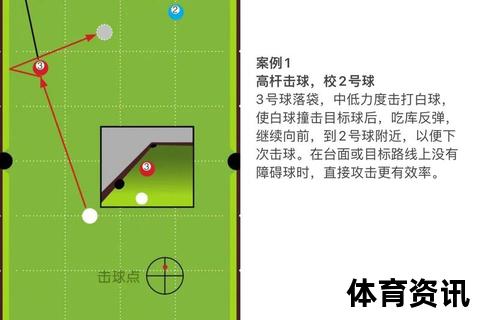

台球运动的本质是动能传递与旋转力学的精确控制。主球撞击目标球时,两者接触点的矢量方向决定了目标球的运动轨迹,而击球点的位置(如高杆、低杆、左塞、右塞)通过改变主球旋转轴直接影响分离角度。研究表明,当杆头击打主球中心点上方1/2半径处时,产生的正旋转可使主球滚动距离提升40%以上;而低杆击球点下移1/3半径时,逆旋转力可使主球回缩距离达球台长度的1/4。这些力学特性要求练习者必须建立三维空间感知能力,通过反复验证不同击球点的分离角度形成肌肉记忆。

二、阶段化能力培养体系

1. 基础能力筑基(连续进3-5球阶段)

姿势校准:采用奥沙利文式平行站位法,双脚间距与肩同宽,重心分布前脚60%、后脚40%,确保大臂与地面形成75°夹角以保持出杆稳定性。每日进行20分钟空杆运杆练习,要求杆头摆动偏差不超过2mm。

准度特训:设置五分点直线球练习,以10球为组,连续5组进球率需达80%方可进阶。配合镜像瞄准法,在目标球与袋口连线延长线1.5倍距离设置参考点,提升30°-45°角度球命中率。

基础杆法:中杆练习要求主球撞击目标球后静止偏差<5cm;低杆练习需实现1/2台面距离回缩;高杆跟进应确保主球移动路径与理论分离角偏差≤3°。

2. 中级控球突破(连续进5-8球阶段)

蛇彩训练:沿纵向中心线摆放15颗球,要求非顺序击打时母球走位形成"Z"型路径,每杆击打后母球需停留在下一目标球击打点的30cm安全区内。

力学分离掌控:利用库边反弹练习,在球台长边三等分点设置障碍球,通过调整击球点使主球经两次库边碰撞后精确接触目标球,误差需控制在1球直径内。

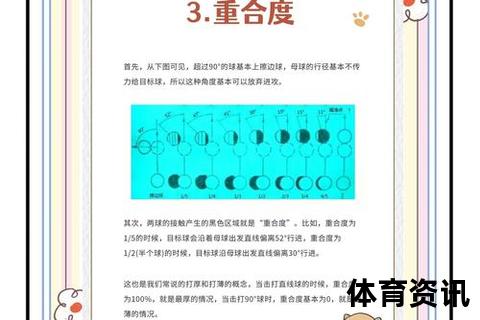

旋转补偿训练:使用侧旋杆法时,需掌握"击球点偏移量=目标球移动距离×tanθ"的公式(θ为入射角),通过设定10°、30°、45°三个标准角进行定量练习。

3. 高阶清台能力(具备清台潜力阶段)

开球系统化:采用"三线定位法",球杆与主球中心线形成15°夹角,击打速度需达7m/s以上,确保至少2颗球碰库且1颗球入袋的概率超过65%。

线路预判思维:实施"三步分析法":首步全局扫描确定关键障碍球,次步逆向规划从黑八反推击球次序,三步动态调整预留2-3个备选走位方案。

极限杆法应用:跳杆练习时,杆尾抬升角度需精确控制在45°-55°区间,利用手腕瞬时发力使主球跃起高度达到1.5倍球径;扎杆练习要求母球产生>200rpm转速,形成明显弧线轨迹。

三、竞技能力维度拓展

心理韧性培养:采用"压力递增训练法",从无干扰环境逐步增加观众噪音、计时器压迫等干扰因素,要求练习者在心率120次/分钟状态下仍保持85%击球精度。战术数据库构建:建立常见球型处理方案库,如贴库球采用"二次撞击原理"(入射角=反射角±10°修正值),袋口球使用"切线占位法"防止母球摔袋。

四、装备与数据反馈系统

选择杆重18-21盎司、前节硬度72-75HRC的球杆,皮头弧度半径需与常用杆法匹配:低杆选手建议10.5mm弧度,高杆选手适用9.8mm弧度。配合高速摄像设备进行动作捕捉,量化分析出杆速度(理想值0.25-0.35秒/杆)、后手稳定性(振幅<0.3mm)等16项技术参数。

台球运动的精进之路本质上是力学规律掌握程度与神经肌肉控制精度的双重提升。通过建立"基础动作标准化—中级路径规划—高级动态调整"的三阶训练体系,配合生物力学反馈机制,练习者可在6-12个月周期内实现技术层级跨越。值得注意的是,每日需保证30%基础训练、50%专项突破、20%实战应用的黄金比例,方能避免技术变形与进步停滞。