篮球场上,决定胜负的往往是一记精准的投篮——而这一瞬间的完美弧线背后,是力学规律与人体运动学的精密配合。研究表明,职业球员的投篮弧度误差控制在±2度以内时,命中率可提升30%以上。从雷阿伦教科书般的45度抛射到库里革命性的46度入筐角,投篮弧度的优化始终是篮球技术进化的核心命题。

一、投篮弧度的科学密码

1. 黄金角度定律

实验室数据显示,当篮球以48度角入射篮筐时,可形成直径达45厘米的有效入筐区域,较平射轨迹增加近2倍容错空间。但考虑到实战中体能消耗,43-47度的"黄金区间"成为职业球员的普遍选择。库里在2015年创纪录赛季中,三分入射角稳定在46度,恰好平衡了命中率与能量消耗。

2. 力学参数分解

• 垂直初速度:需达到7.2-8.5m/s,确保球飞行至3.05米标准筐高时仍有足够动能

• 水平初速度:控制在4.5-5.3m/s,避免因惯性导致的长篮板失控

• 旋转速率:理想后旋为3-5转/秒,可通过食指末梢0.1秒的压腕动作实现

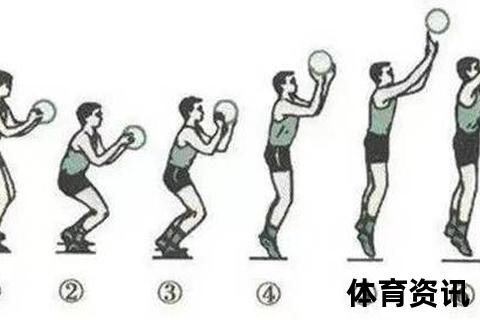

3. 身体协同机制

现代运动捕捉技术揭示,优秀射手完成投篮时,下肢力量传导效率达78%,远超普通球员的52%。以库里为例,其0.3秒的快速出手建立在下肢蹬伸、核心肌群稳定、上肢三关节(肩、肘、腕)0.08秒的精准时序配合。

二、弧度提升五大核心技巧

1. 力学支点重构

• 肘部定位:采用"库里式"肘内收技术,使大臂-小臂夹角从传统90度调整为75-80度,缩短力臂提升稳定性

• 腕部记忆:每天进行500次负重腕屈练习(0.5-1kg哑铃),强化末梢控制

2. 空间轨迹校准

• 镜面反馈法:在篮筐后方1.5米处设置45度角镜,实时观测球体顶点是否达到4.2-4.5米理想高度

• 激光引导:使用可调角度激光装置,在训练场地上投射43/45/47度参考弧线

3. 动力链强化

• 滑轮组训练:在腰间系3-5kg配重进行投篮,强化下肢蹬伸力量

• 药球抛射:采用2-4kg医疗球进行对角线传递,提升核心肌群旋转爆发力

4. 神经协调开发

• 双任务训练:边背后运球边接网球,提升手眼协调性(库里专项训练)

• 节奏干扰:在投篮上升期由助手轻推肘部,培养抗干扰能力

5. 数据化精进

• 使用ShotTracker等智能设备,实时监测出手角度、旋转速度、抛物线顶点等12项参数

• 建立个人数据库,对比分析不同疲劳度、防守强度下的弧度变化规律

三、实战场景应用策略

1. 对抗环境适应

• 防守压迫:当防守者臂展超过自身20cm时,建议将弧度提升2-3度

• 体能临界:比赛末段采用"单动发力"模式,牺牲部分水平速度换取弧度稳定性

2. 空间维度拓展

• 底角战术:将入射角微调至47度,利用篮板三角区增加擦板概率

• 超远投射:每增加1米射程,出手角度需降低0.8度以维持抛物线完整性

3. 气候因素补偿

• 逆风条件下每级风力增加1度出手角

• 潮湿环境采用"指尖停顿"技术,延长0.05秒拨球时间保证旋转

四、训练计划与误区规避

1. 周期化方案

• 基础期(6周):每日300次机械臂固定角度投篮,建立肌肉记忆

• 强化期(8周):结合防守干扰的变角度训练,单日完成20组"45±3度"随机投射

• 保持期:每周3次高强度"死亡循环":90秒内完成15次不同角度跳投

2. 常见技术陷阱

• 过度压腕:导致入射角虚高,实际抛物线顶点未达标准(需同步监测垂直速度)

• 虚假弧度:仅依靠抬肘制造的高弧线,缺乏下肢力量支撑(表现为长距离投篮命中率骤降)

• 时序错乱:手腕前屈早于肘部伸展0.1秒,造成17%的能量损耗

当德文·布克将入射角从42度调整至45度后,其三分命中率从34.7%跃升至41.2%;而东契奇通过降低2度出手角,将超远三分效率提升22%。这些案例印证:科学训练的实质是建立个人化的"弧度-环境-体能"三维模型。在篮球运动进入毫米级精度的时代,对抛物线的掌控早已超越经验主义,演变为一场力学与生理学的精确革命。