在体育竞技中,数据是决策的基石。无论是运动员的体重管理、装备配置,还是赛事策略的制定,单位换算的准确性直接影响着专业判断的可靠性。以「145斤等于72.5公斤」这一基础换算为例,其背后不仅涉及数学逻辑,更与运动员的健康监测、竞技状态分析及国际赛事标准密切相关。本文将从科学换算、应用场景与文化差异三方面,深入探讨这一主题的多元价值。

一、科学换算:从斤到公斤的底层逻辑

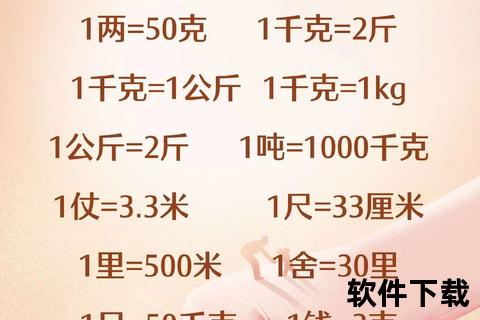

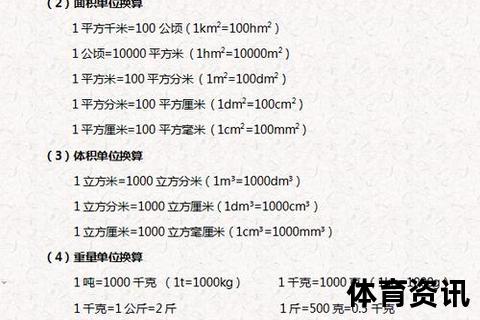

中国传统的「市斤」与国际通用的「公斤」之间的转换,遵循固定的数学规则:1公斤=2市斤。145斤的换算公式为:

[ 145 ,

ext{斤} div 2 = 72.5 ,

ext{公斤} ]

这一关系在多个权威来源中均有明确记载。值得注意的是,不同地区的「斤」可能存在差异(如台湾地区的「台斤」为600克),但在中国大陆,1市斤始终等于500克。若涉及国际赛事或跨国合作,需严格区分单位体系,避免混淆。

案例支持:

二、应用场景:体重数据在体育领域的核心作用

1. 运动员健康管理

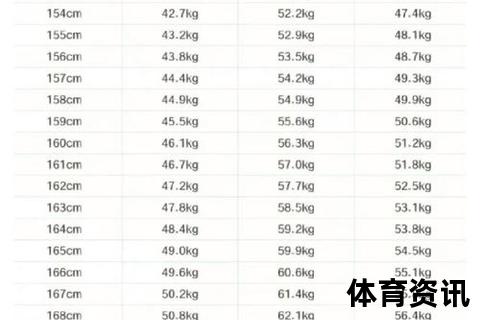

体重是评估运动员身体状态的核心指标之一。以身高1.75米、体重145斤(72.5公斤)的男性为例,其BMI指数为:

[

ext{BMI} = frac{72.5}{1.75^2} approx 23.6 ]

根据国际标准,BMI值18.5-24.9为正常范围,表明该运动员体重处于健康区间。但若涉及格斗、举重等按体重分级的项目,精确到0.5公斤的差异可能直接影响参赛资格。

2. 装备与训练负荷优化

在自行车、赛艇等项目中,装备重量常以公斤为单位设计。若某划船器最大承重标注为75公斤,运动员需将自身体重(如72.5公斤)与器械重量叠加计算,确保安全阈值。

3. 国际赛事的数据统一性

亚洲足球运动员的体能报告中,体重数据需转换为公斤以符合国际足联(FIFA)标准。例如,中国球员若以145斤(72.5公斤)的体重参与转会,需确保数据在全球俱乐部间的无缝对接。

三、文化差异与标准化挑战

1. 单位使用的地域性特征

亚洲国家(如中国、日本)常以「斤」作为日常生活单位,而欧洲则普遍采用公斤制。这种差异可能导致跨国训练中的沟通障碍。例如,一名欧洲教练要求中国运动员「增肌至80公斤」,需明确转换为160斤以提升执行效率。

2. 历史演变的印记

中国传统的「十六两制」与现行「十两制」并存于民间,但体育领域已全面采用国际标准。例如,武术比赛中的器械重量标注需避免使用「两」等非标准单位。

3. 技术工具的辅助需求

尽管手动换算简单,但在高强度赛事筹备中,自动换算工具(如智能穿戴设备、数据分析软件)可大幅减少人为误差。例如,某体育科技公司开发的训练App内置实时单位转换功能,支持斤、公斤、磅等多单位同步显示。

四、深度案例:从体重管理到竞技策略的实战解析

案例1:格斗运动员的降重策略

某综合格斗选手赛前体重为75公斤(150斤),需通过脱水等方式降至70公斤(140斤)以参加轻量级比赛。教练团队需精确计算每日减重上限(通常不超过体重的3%),并监控其电解质平衡,避免健康风险。

案例2:足球运动员的体能分配

一名体重72.5公斤的前锋球员,在比赛中的冲刺距离与体重负荷呈正相关。数据分析显示,其每公里冲刺能耗比70公斤球员高约5%,需针对性调整营养补给与恢复方案。

从「145斤=72.5公斤」这一简单等式出发,体育竞技中的单位换算既是科学严谨性的体现,也是全球化协作的纽带。无论是运动员的个人管理、团队策略制定,还是国际赛事的标准化推进,精准的数据转换始终是竞争力的基石。未来,随着智能技术的普及,单位换算将更深度融入体育科技生态,为竞技水平的突破提供更坚实的支撑。