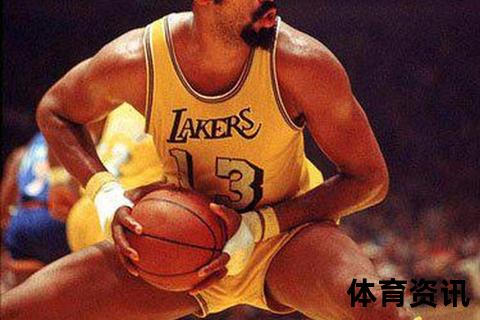

在篮球运动的历史长卷中,有一个名字永远与“不可超越”紧密相连。当现代球迷为单场60分的表演欢呼时,这位巨人曾在1962年的寒夜里独取100分;当球员因轮休政策减少出场时间时,他创下过连续47.2分钟的全勤赛季。威尔特·张伯伦用超越时代的身躯与天赋,在NBA原始而狂野的拓荒年代,刻下了一连串令数字失去意义的神迹。

篮球规则的破壁者

身高2米16、臂展2米34的怪物级体型,在1959年首次震撼职业篮坛时,直接改变了联盟的物理规则。时任NBA总裁的莫里斯·波多洛夫看着张伯伦新秀赛季场均37.6分27篮板的残暴数据,紧急推出三项针对性政策:扩大三秒区宽度(从12英尺增至16英尺)、禁止进攻干扰球以及重新设计篮板形状。这如同给霸王龙套上枷锁的举措,反而激发了更凶猛的进化——张伯伦在规则实施次年将场均得分提升至骇人听闻的50.4分,其中32场得分超过50分,7场突破70分大关。

1962年3月2日赫西体育馆的传奇之夜,更像是张伯伦对篮球逻辑的终极解构。当费城勇士169-147屠杀纽约尼克斯的终场哨响时,技术统计表上的100分并非最震撼的细节——这位巨人全场63次出手仅有4次来自三秒区外,用71.7%的命中率将传统中锋的射程概念彻底粉碎。时任勇士主帅的弗兰克·麦奎尔在回忆录中写道:“我们暂停时根本不用布置战术,所有人只需把球吊向篮筐上方的某个坐标,威尔特会从任何角度将球塞进篮框。”

数据维度的统治者

翻开张伯伦的生涯履历表,每个数字都在挑战现代篮球的认知边界。1960-61赛季,他成为史上唯一包揽得分王、篮板王、助攻王的球员;1967-68赛季以67.9%的真实命中率领跑联盟时,这个数据直到四十年后才被史蒂夫·纳什超越。更令人震撼的是他重新定义了体能极限——1961-62赛季打满79场常规赛,场均出场时间达到48.5分钟(含加时),至今仍是联盟唯一单季总出场时间突破3800分钟的球员。

这些数据绝非简单的时代红利。当比尔·拉塞尔用11枚戒指奠定团队篮球的丰碑时,张伯伦正在挑战个人能力的绝对阈值。1960年11月24日对阵凯尔特人的双加时大战,他抓下55个篮板,这个纪录等于现役球员德拉蒙德+戈贝尔+约基奇三人的单场最高篮板总和。1968年对阵活塞的比赛中,他成为史上唯一达成20+20+20(22分25篮板21助攻)的球员,这项成就直到55年后才被约基奇触及。

时代局限与超越性

对张伯伦的质疑往往集中在冠军数量上——生涯仅获2冠的成绩,似乎与他的统治力不相匹配。但深入分析1967年费城76人的冠军征程,便能发现这位巨星的进化轨迹。当主教练汉纳姆要求他减少出手专注策应时,张伯伦将场均助攻从5.2次提升至7.8次,季后赛更送出9.0次助攻,用历史顶级的传球视野破解了凯尔特人的包夹战术。这个转型直接推动了现代中锋的角色革命,约基奇与萨博尼斯的策应体系中,仍能看到当年张伯伦在肘区发牌的身影。

身体素质的跨时代性,使张伯伦的传说在数字化时代愈发耀眼。运动科学家根据影像资料推算,他的垂直起跳高度达到48英寸(约122厘米),这个数据超过巅峰霍华德15厘米。1999年《体育画报》的力学分析显示,张伯伦的卧推成绩达到465磅(约211公斤),相当于奥尼尔与马龙的重量总和。这些天赋优势在当代训练体系下或许会被进一步放大,正如“大鲨鱼”奥尼尔在纪录片中所说:“如果威尔特生在现在,我们讨论的可能是单场150分俱乐部。”

永恒的数据图腾

当现代中锋在三分线外寻找生存空间时,张伯伦留下的数据图腾依然矗立在历史的坐标轴上。他保持的23924个篮板纪录,需要现役篮板王德拉蒙德以场均15篮板的速度再打7个完整赛季;单场100分的成就,即便在三分时代也需要球员以50%命中率投进33个三分球——这相当于库里5场季后赛的三分命中总数。

在篮球运动日益强调效率与空间的时代,张伯伦神话的启示意义愈发清晰:他证明了人类运动能力的终极可能性,展现了身体天赋与技术结合的恐怖上限。正如科比·布莱恩特在自传中的评价:“威尔特是篮球世界的珠穆朗玛峰,我们都在云雾中仰望他的高度,却永远无法亲自测量那真实的伟岸。”当新一代球迷为约基奇的三双惊叹时,那个穿着13号球衣的巨人,依然在数据苍穹的最高处投下巨大的阴影。