全运会,这场承载着中国体育荣光与全民健康梦想的盛会,正以竞技与民生的双重奏鸣曲,书写着新时代体育强国的华章。自1959年首届全运会至今,其内涵已从单一的竞技舞台,演变为竞技精英与普通群众共享的体育盛宴。这种变革不仅折射出中国体育发展理念的升级,更在每一个比赛项目中展现着专业性与普及性的深度交融。

一、竞技项目:巅峰对决与奥运战略的试验场

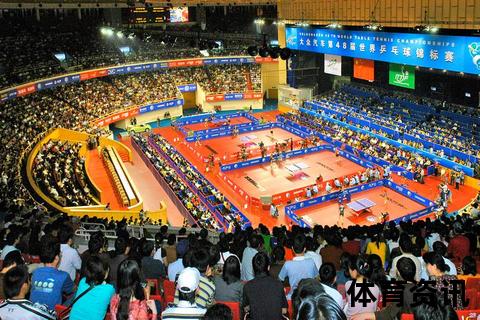

全运会的竞技赛场历来是检验中国奥运储备力量的试金石。从田径场上的百米飞人大战到泳池中的蝶泳竞速,专业运动员在此刷新纪录、突破极限。例如第十四届全运会上,云南选手张德顺包揽女子马拉松与万米双金,竞走小将张俊更以团体金牌展现梯队传承力量。这些成绩背后,是国家队选拔机制与地方培养体系共同发力的成果。

随着奥运项目调整,全运会竞技版图也在持续更新。第十五届赛事增设霹雳舞、滑板、攀岩等新兴项目,既呼应洛杉矶奥运会趋势,又为青少年运动员提供成长通道。广东省男篮联赛等地方赛事更成为全运会人才储备池,形成“地方选拔-全运练兵-奥运冲刺”的闭环。专业场馆如西安奥体中心的建设,既满足赛事需求,也成为赛后全民健身地标,实现资源利用最大化。

二、群众赛事:全民健身的国家级展示窗

自2017年第十三届全运会首创群众赛事单元,普通人登上顶级体育舞台的梦想照进现实。球、健身气功、太极拳等项目设置,打破专业赛事壁垒。以球为例,仅第十五届预赛便吸引25省市300余选手参赛,铁路职工、医护人员等业余选手通过“我要上全运”选拔体系逐级晋级,形成“社区赛-省赛-全运决赛”的参与路径。

创新参赛模式更显包容性。广场舞、广播体操等展演类项目采用“线下评审+线上投票”机制,仅黄石市球赛事就带动10万人次网络互动。香港特别行政区代表直接晋级决赛的特殊政策,既体现区域协同,又激发港澳居民参与热情。奖励机制同样独具匠心:比赛类前八名获定制奖牌,展演类按等次颁奖,电子参赛证书的普及让每位参与者都收获仪式感。

三、双轨并行:体育生态的协同进化

竞技与群众项目的交织,催生出独特的体育生态链。专业运动员技术下沉惠及大众,如羽毛球冠军进社区指导;群众赛事中涌现的民间高手,亦为专业队提供选拔线索。这种互动在龙舟、龙狮等传统项目中尤为显著,民俗体育通过全运会实现规范化转型。

赛事经济效应形成双赢格局。黄石市借球预赛契机,同步举办体育用品展与文旅活动,三天带动消费超千万元;粤港澳三地联办十五运的规划,更将场馆建设与跨区域交通网升级相结合,预计创造数十亿元衍生价值。从西安奥体中心到社区健身步道,全运遗产持续转化为全民健身基础设施,使“赛时激情”转化为“日常活力”。

四、未来图景:深化改革中的全运新维度

面对2028奥运周期,全运会持续优化竞赛结构。体能测试成为资格赛前置门槛,难美类项目增设最低难度标准,这些改革既接轨国际,又倒逼训练体系革新。数字化应用开辟新可能,5G直播、AI裁判辅助系统在十五运测试赛中已初见成效,未来或实现群众赛事“云端参赛、实时判分”。

群众项目国际化成为潜在方向。参照香港保龄球协会公开招募模式,更多项目可探索跨境组队参赛。而随着“体育+文旅”深度融合,全运会正从单一赛事进化为涵盖健康管理、休闲消费的综合性平台,正如宁夏代表队赛后游览黄石天空之城景区的实践所示,这种“赛旅融合”模式将创造更大社会价值。

全运会的64年演进史,恰是中国体育从“争金夺银”向“健康中国”转型的缩影。当苏炳添在百米赛道创造亚洲纪录时,社区球赛场的欢呼同样震耳欲聋;当专业运动员刷新世界纪录时,广场舞大妈正通过云端展演收获点赞——这种精英与大众的共鸣,正是全运会最动人的时代注脚。随着粤港澳三地联办的十五运临近,这场体育盛宴必将以更开放的姿态,续写竞技精神与民生福祉交织的新篇章。