在职业篮球的璀璨星河中,NBA的赛制设计犹如精密运转的齿轮系统,既承载着商业体育的竞技逻辑,又诠释着竞技体育的公平精神。本文将透过时间轴与规则体系的双重视角,拆解从常规赛烽火到季后赛王座的全链条运作机制。

一、常规赛:82场马拉松的生存法则

作为长达六个月的漫长征程,每支球队需完成82场常规赛,其赛程编排遵循严格的地理分区原则:与同赛区4支球队各战4场(16场),同联盟不同赛区的6支球队各战4场(24场),剩余6支同联盟球队各战3场(18场),跨联盟15支球队各战2场(30场)。这种设计既强化地域对抗的戏剧性,又通过跨区对决维持联盟整体关注度。

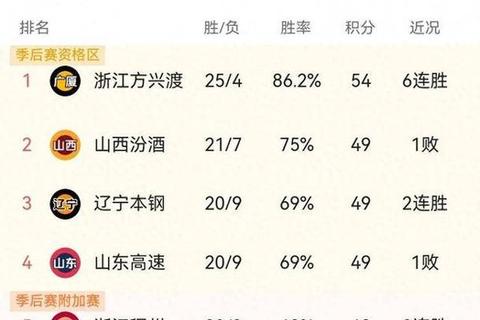

战绩排名采用胜率优先原则,当胜场相同时启动七层递进式判定:从相互战绩、分区冠军身份到跨联盟战绩,最终以得失分差甚至抽签决出次序。这套精密算法确保每年4月诞生的东、西部前八名,都是经过多维指标验证的强者。

二、附加赛:生死竞速的进化革命

自2020年园区复赛引入的附加赛制度,彻底改变了传统晋级格局。各分区7-10名球队展开"四抢二"的残酷角逐:第七名与第八名的胜者直接锁定七号种子,败者将与第九、第十名胜者争夺最后一个席位。这意味着常规赛第七名可能因两连败出局,而第十名仍存逆袭希望。

该制度带来的战略涟漪深远:季后赛边缘球队在常规赛末段仍需保持战力,避免"摆烂"文化蔓延。2022年鹈鹕队便以西部第十身份连克马刺、快船,上演"黑十奇迹"晋级季后赛,印证了制度设计的激励效应。

三、季后赛:金字塔尖的淬炼之路

进入季后赛的16支球队开启七战四胜制的淘汰征程,其对阵树状图遵循严格种子序列:1v8、2v7、3v6、4v5的分组原则,既保护高位种子的主场优势,又为下克上保留可能。自1985年起实施的主场分配规则(2-2-1-1-1)要求战绩更优者获得多一个主场,而2014年总决赛赛制从2-3-2回归2-2-1-1-1,进一步削弱了低顺位球队的翻盘概率。

值得关注的是,联盟近年通过劳资协议设置"第二土豪线",限制球队薪资超额投入。如凯尔特人2025年预计薪资达2.27亿美元,若连续三年超线将触发选秀权剥夺等惩罚,这种经济杠杆正在重塑季后赛球队的建队策略。

四、数据分野:两个世界的平行叙事

联盟将常规赛与季后赛数据严格区隔,源于两者本质差异:季后赛防守强度提升约23%,三分命中率下降5.2个百分点,角色球员数据普遍缩水20%以上。勒布朗·詹姆斯职业生涯常规赛场均27.2分,季后赛升至28.7分;而哈登的PER值从24.1降至22.3,印证了超级巨星认证体系的残酷性。

这种区隔催生了独特的荣誉体系:常规赛MVP侧重持久输出(如约基奇2021-22赛季全勤表现),总决赛MVP则考验关键战役统治力。字母哥2021年总决赛场均35.2分13.2篮板,投篮命中率61.8%的狂暴数据,正是季后赛评判标准的极致展现。

五、时空坐标:赛季齿轮的精密咬合

NBA赛季时间轴呈现高度规律化:10月初季前赛启幕,10月下旬常规赛揭幕,次年4月中旬常规赛收官,6月中旬总决赛落幕。2025年全明星赛定于2月16日在勇士主场大通中心举行,这种中期嘉年华既为商业造势,也为球员提供体能调整窗口。

值得关注的是联盟正在推进"NBA 2.0"数字化转型,2025年全明星赛计划引入虚拟现实观赛系统,这种科技赋能可能改变未来季后赛的呈现方式。而附加赛期间日均观赛人数较常规赛提升42%,印证了赛制创新带来的流量红利。

从82场耐力考验到16胜终极试炼,NBA的赛制体系既是商业计算的结晶,也是竞技精神的具象化表达。当东契奇这样的新生代巨星在2025年冲击7000万美元年薪时,联盟正通过规则迭代保持竞争平衡——这或许就是职业体育永续发展的密码:在秩序与变革的碰撞中,书写新的传奇。