当双脚交替敲击地面、汗水顺着脸颊滑落时,急促的喘息声成了跑者最熟悉的“背景音”。这种生理反应看似简单,背后却暗藏着人体运动科学的复杂逻辑——从呼吸肌的协同到心肺系统的极限挑战,从能量代谢的精密计算到神经系统的动态调控。 为何同样的配速下,有人气定神闲,有人却仿佛经历了一场“肺部灾难”?本文将穿透现象看本质,系统解析跑步喘气的三大核心诱因,并揭示科学应对的底层逻辑。

一、呼吸系统:被忽视的“效率黑洞”

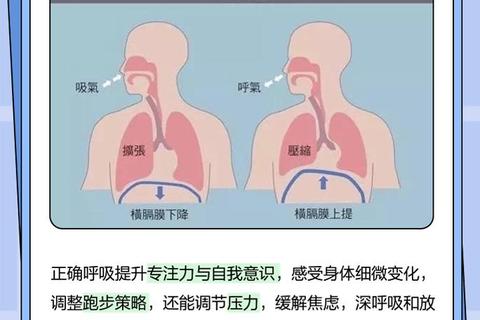

跑步时的呼吸紊乱往往成为能量浪费的“隐形杀手”。多数跑者未意识到,胸式呼吸模式下仅30%的肺泡参与气体交换,而横膈膜主导的腹式呼吸可使有效通气量提升2-3倍。这种差异在马拉松后半程尤为显著——当肋间肌因过度使用产生疲劳,浅快的呼吸节奏直接导致氧气摄入效率断崖式下跌。

呼吸节奏与步频的错位匹配更是常见误区。研究显示,采用3:2(三步吸气两步呼气)的韵律呼吸法,能使呼气阶段交替落在左右脚,有效分散横膈膜压力,降低岔气发生率72%。而在间歇训练中,2:1:1:1的进阶模式(两步吸气-一步呼气-一步吸气-一步呼气)可精准匹配高强度的代谢需求。值得注意的是,鼻腔产生的微量一氧化氮能扩张肺血管,提升15%的氧气利用率,这解释了为何顶尖跑者在有氧区间坚持鼻呼吸策略。

呼吸训练的创新方法正在颠覆传统认知:“吹气球抗阻练习”通过增加呼气阻力,可强化腹横肌力量;而“水下呼吸训练”利用水压制造渐进式负荷,显著提升呼吸肌耐力。对于常被忽视的呼气环节,瑞士洛桑运动实验室的监测数据显示,深度呼气时肺内残气量减少40%,为新鲜氧气腾出更多空间。

二、运动强度:藏在配速里的“代谢陷阱”

跑步强度与有氧能力的错配,构成了喘气的根本性矛盾。人体在75%最大摄氧量强度下,每提升5%的配速,通气量需求将激增40%,这正是新手“一快就喘”的力学解释。MAF180训练法的价值在此凸显——通过“年龄修正心率”划定有氧边界,帮助跑者建立精准的强度感知。

动作经济性对代谢消耗的影响常被低估。生物力学研究证实,跨步幅度超过身高的1.2倍时,刹车效应导致的能量损耗相当于额外增加15%的摄氧需求。而躯干前倾超过5度的错误姿态,会使呼吸辅助肌群负荷增加,通气效率下降23%。挪威体育科学院的实验表明,优化跑姿后受试者在同等配速下血乳酸浓度降低34%,这直接延缓了呼吸代偿机制启动的临界点。

环境变量对强度感知的干扰不容忽视。海拔每升高300米,同等强度下的通气量需求增加8%;而35℃高温环境中的体液流失,会使呼吸频率被动提升25%以加速散热。智慧跑者通过“体感强度系数”动态调整训练计划——当主观疲惫指数(RPE)超过7级时主动降速,避免陷入过度换气的恶性循环。

三、心肺功能:决定喘气阈值的“生理天花板”

心肺系统的适应性改造是突破喘气瓶颈的终极方案。12周规律有氧训练可使心室壁厚度增加18%,每搏输出量提升22%,这意味着同等强度下心脏搏动次数减少,为呼吸系统赢得缓冲空间。而最大摄氧量(VO₂max)每提升1ml/kg/min,无氧阈值的出现点将延后约30秒,这是精英跑者“轻松感”的生理基础。

呼吸肌专项训练正在引发革命性改变。德国科隆体育大学的双盲实验显示,8周膈肌抗阻训练使受试者的耐力运动表现提升19%,其机制在于呼吸肌疲劳阈值的显著提高。而借鉴自由潜水员的“低氧耐受训练”,通过阶段性屏息练习增强二氧化碳耐受性,可有效降低35%的喘气主观感受。

病理因素构成的“隐形”需要警惕。运动诱发型哮喘患者在最大通气量时气道收缩程度可达健康人群的3倍,而隐匿性心肌缺血可能在高强度跑步时引发代偿性过度通气。持续异常的喘气现象需通过肺功能测试、心脏彩超等医学手段排除器质性病变。

四、三维干预模型:构建喘气管理的系统工程

建立“强度-呼吸-心肺”的联动调节机制至关重要。采用“动态强度分区法”,将训练划分为有氧基础区(鼻呼吸轻松对话)、混氧效能区(口鼻呼吸短句应答)、无氧爆发区(无法完整说话),可实现精准强度控制。配合“呼吸节奏迁移训练”,从静息状态的腹式呼吸逐步过渡到跑步中的韵律呼吸,形成神经肌肉记忆。

科技创新为喘气管理注入新动能。穿戴式呼吸监测设备可实时追踪潮气量、呼吸熵等18项参数,结合算法生成个性化呼吸节奏建议。而血氧饱和度动态监测能捕捉到传统心率带无法反映的早期代偿信号,为强度调整提供前瞻性依据。

从横膈膜的微妙起伏到心肌细胞的线粒体增殖,从神经递质的精准释放到能量代谢的级联反应,跑步喘气的本质是人体各系统协同运作的动态平衡艺术。 当跑者突破“喘气即痛苦”的认知局限,转而将其视作身体对话的精密语言时,每一次呼吸的调整都将成为突破生理边界的密码。在这个意义上,喘气不再是奔跑的阻碍,而是进化赋予人类的生物智慧——提醒我们以更科学的方式探索运动的终极自由。