在激烈的羽毛球竞技中,器材的选择往往直接影响着运动表现。无论是业余爱好者还是专业选手,精准挑选适合自身需求的羽毛球,都需要对材质、结构、性能参数等核心要素有系统认知。本文将结合运动科学原理与市场实践,剖析羽毛球选购的关键维度,助您解锁科学选球之道。

一、羽毛材质:耐打与飞行的博弈

羽毛球的灵魂在于羽毛材质,其直接决定了球的耐打性和飞行稳定性。目前主流的羽毛类型可分为鹅毛、鸭毛及人造材料三大类,而天然羽毛的微观结构差异更带来性能的显著区别。

1. 鹅毛球凭借毛骨粗壮、毛叶厚实的特性,在耐打性和飞行轨迹上占据优势。其中鹅刀翎(全圆毛片)作为鹅翅中段5-11号羽毛,截面呈方形,飞行轨迹最接近理想抛物线,国际赛事用球多采用此类材质。而鹅单边毛虽耐打性突出,但因毛片弯曲度大,更适合高强度训练场景。

2. 鸭毛球因成本优势占据市场主流,不同品种性能差异显著:

毛片形状的工艺处理同样关键。全圆毛片飞行稳定性最优但耐打性较弱,大方毛片兼顾性能平衡,小方毛片则以耐打见长。特别值得注意的是,左侧翅膀羽毛制成的球因毛片宽边在外,飞行稳定性比右侧毛片提升约15%。

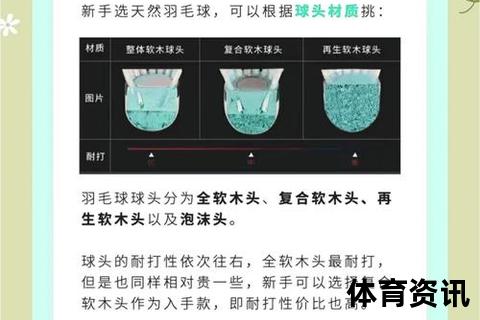

二、球头结构:击球手感的物理密码

作为羽毛球的动力传导中枢,球头材质直接影响着击球反馈与使用寿命。目前主流的四类结构呈现明显性能梯度:

| 类型 | 材质构成 | 弹性指数 | 耐打指数 | 适用场景 |

|--|--|-|-||

| 天然软木 | 整块软木 | ★★★★★ | ★★★★★ | 专业比赛 |

| 三拼球头 | 软木+台纤+软木 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 高级训练 |

| 双拼球头 | 仿软木+台纤 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 日常娱乐 |

| 泡沫球头 | 发泡材料 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 儿童初学者 |

专业测试显示,优质球头的配重比通常在38%-42%之间,这种「刚柔平衡」设计能有效降低27%的震手感。需警惕部分低价球采用「配重块」虚增重量,可通过观察球头横截面结构进行鉴别。

三、环境适配:温湿度与球速的动态关系

球速选择本质上是空气动力学与环境参数的匹配过程。根据流体力学的伯努利原理,空气密度变化会显著影响羽毛球的飞行阻力:

具体应用场景建议:

值得注意的是,部分品牌如VICTOR推出的「云雀3号」采用弯毛拉直工艺,在潮湿环境下仍能保持92%的飞行稳定性。

四、品牌矩阵:性能与成本的精准匹配

根据2024年第三方检测机构数据,主流品牌的核心技术指标对比如下:

| 品牌 | 耐打指数 | 飞行稳定性 | 价格区间(元/筒) | 核心技术 |

||-||-|-|

| 尤尼克斯 | 9.2 | 9.8 | 120-300 | 纳米树脂胶水 |

| VICTOR | 8.9 | 9.5 | 80-200 | 四段式蒸压工艺 |

| 李宁 | 8.7 | 9.3 | 70-180 | 三维立体植毛 |

| 亚狮龙 | 8.5 | 8.8 | 60-150 | 低温慢速干燥技术 |

对于日常训练,推荐选择VICTOR大师7号(鹅弯毛)或李宁G100(鹚鸪鸭毛),其耐打次数可达25-30局,性价比突出。而专业赛事则可考虑尤尼克斯AS-50,其采用特级鹅刀翎,飞行偏差率小于0.5%。

五、实战检验:从参数到体验的转化

在完成理论筛选后,建议通过三步法进行实物验证:

1. 外观检测:观察羽毛是否呈自然弧度,毛杆与毛叶连接处无胶水堆积

2. 旋转测试:将球置于指尖旋转,优质球应保持轴向稳定

3. 击打体验:重点感受网前小球处理的细腻度,以及杀球时的力量反馈

需特别注意,新球开封后建议静置24小时,让羽毛自然舒展以达到最佳状态。对于出现的个别飞行偏差球,可通过蒸汽熏蒸5秒进行微调。

在羽毛球这项「毫厘之争」的运动中,科学选球既是技术更是艺术。理解材质特性与环境变量的相互作用,掌握品牌产品的技术边界,方能在控制成本的同时获得最佳运动体验。当您手握经过精密计算的战器踏上球场时,每一次挥拍都将成为技术与智慧的完美演绎。