当足球世界的镁光灯聚焦于绿茵场上的技术与荣誉时,另一场无声的较量始终在球迷心中占据一席之地——关于美的极致之争。两位跨越时代与地域的球员,用截然不同的气质演绎了足坛颜值的天花板:英格兰的“万人迷”大卫·贝克汉姆与巴拉圭的“南美忧郁杀手”罗克·圣克鲁斯。他们的面容不仅成为足球史上的经典符号,更折射出欧洲与南美两种文化对“完美男性形象”的差异化诠释。

一、颜值与气质的双面镜像

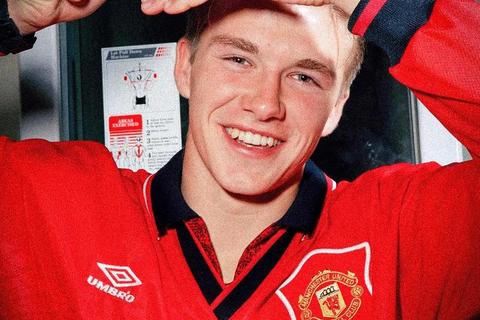

贝克汉姆:现代工业美学的极致

贝克汉姆的英俊是一种精密的“造星工程”成果。他拥有如雕塑般棱角分明的下颌线、深邃的蓝灰色瞳孔,以及标志性的金发莫西干发型。这种外貌特征高度契合欧洲主流审美中的“贵族气质”,尤其是他2003年加盟皇马后,以西装革履的形象频繁登上时尚杂志封面,将足球运动员的公众形象提升至跨界偶像的高度。英国《GQ》杂志曾评价:“贝克汉姆重新定义了运动员的商业价值,他的脸部轮廓堪比希腊神话中的阿波罗。”

圣克鲁斯:原始野性美的诗意表达

身高191厘米的圣克鲁斯,以深邃的五官和略带忧郁的眼神构建了南美特有的浪漫主义美学。他的面容糅合了印第安血统的粗犷与西班牙殖民者的精致,被德国《踢球者》杂志评为“世界杯最性感球员”。与贝克汉姆的“人造感”不同,圣克鲁斯的魅力更贴近自然——蓬松卷发、未经修饰的胡茬,以及进球后仰天闭目的神情,宛如潘帕斯草原上的孤狼。这种原始野性美在2002年世界杯期间达到巅峰,日本女性球迷甚至为其成立“圣克鲁斯颜值保护协会”。

二、职业生涯与公众影响力的分野

贝克汉姆:商业帝国的颜值杠杆

小贝的职业生涯堪称“美貌变现”的教科书。在曼联时期,他凭借“圆月”的任意球绝技与俊朗外形,成为弗格森口中“足球史上第一个真正的全球巨星”。2003年转会皇马时,俱乐部主席弗洛伦蒂诺直言:“我们买的不仅是球员,更是一个文化符号。”据统计,贝克汉姆效力银河战舰期间,球队球衣销量增长240%,其中女性购买者占比首次突破35%。他的商业版图从香水、内衣延伸到电竞俱乐部,2023年福布斯估算其个人品牌价值仍达4.2亿美元。

圣克鲁斯:实力派偶像的另类坚守

相较于贝克汉姆的“商业觉醒”,圣克鲁斯始终保持着传统南美球员的纯粹性。尽管18岁便登陆拜仁慕尼黑并随队夺得欧冠,但伤病与豪门竞争限制了他的发展。耐人寻味的是,这种“残缺美”反而强化了他的公众形象——在布莱克本流浪者队效力期间,他单赛季英超19球的成绩与忧郁气质形成强烈反差,被英国媒体称为“破碎的维纳斯雕像”。即便42岁高龄仍活跃于巴拉圭甲级联赛,其社交媒体粉丝中仍有72%关注其日常穿搭而非赛场表现。

三、交锋记录与媒体评价的镜像对照

2006年德国世界杯小组赛的英巴之战,被视为两人颜值较量的实体化呈现。赛前《图片报》发起“谁更迷人”投票,圣克鲁斯以53%的支持率险胜。然而比赛中,贝克汉姆用一记导致加马拉乌龙的任意球奠定胜局,而圣克鲁斯全场仅触球21次,德国解说戏称:“巴拉圭9号在镜头中出现的时间还不如场边医疗包”。这场对决恰似两人职业生涯的隐喻:贝克汉姆将颜值转化为实际影响力,而圣克鲁斯则被困在“美丽囚徒”的标签中。

媒体话语权的差异进一步加剧对比。欧洲主流媒体更倾向将贝克汉姆塑造为“成功学典范”,《泰晤士报》曾以《从足球员到帝国建造者》为题剖析其商业运作;南美媒体则赋予圣克鲁斯悲彩,《奥莱报》写道:“他的眼睛藏着整个大陆的孤独”。这种叙事差异本质上是文化输出能力的体现——英超的全球化程度远超巴拉圭甲级联赛,使得贝克汉姆的形象传播获得先天优势。

四、文化象征:两种审美体系的对撞

贝克汉姆与英伦绅士文化

小贝的形象演变暗合英国社会阶层流动史。从曼彻斯特工人家庭出身的“足球金童”,到与维多利亚结合后的“新贵族”,其造型从刺青朋克风转向定制西装+油背头的精英范,恰好对应撒切尔改革后英国中产阶级的崛起。他的时尚选择(如穿苏格兰裙出席活动)本质上是对传统绅士文化的解构与再包装。

圣克鲁斯与拉美混血美学

圣克鲁斯的面容则是拉丁美洲殖民史的活化石。西班牙血统赋予他欧洲式的立体轮廓,瓜拉尼印第安基因带来浓密毛发与蜜色肌肤,这种混血特征在巴拉圭(95%人口为混血)具有强烈文化认同。他的形象常出现在亚松森的街头壁画中,与殖民时期教堂、热带雨林共同构成国民身份认同的三要素。

五、超越皮囊的足球美学启示

这场跨越二十年的颜值较量,实质是足球运动多维价值的具象化呈现。贝克汉姆证明外貌可以成为打破体育边界的战略武器,其商业帝国的构建颠覆了“运动员=工具人”的传统认知;圣克鲁斯则昭示着纯粹足球信仰的永恒魅力,即便在43岁高龄,他仍能用鱼跃冲顶破门诠释“美与力量的共生”。当球迷争论谁更英俊时,不妨将其视为足球世界的两种美学范式——前者代表工业化时代的精致完美,后者则是原始生命力的诗意留存。或许正如《卫报》所言:“他们共同丰富了足球的视觉辞典,让这项运动不仅是22人的竞争,更成为人类审美经验的展演场。”