在职业体育的光环与争议交织的舞台上,勒布朗·詹姆斯的职业生涯如同一部充满戏剧张力的史诗。他的每一次选择、每一句宣言,都被置于放大镜下审视,成为公众讨论的焦点。从“决定”引发的抱团争议,到自称“GOAT”引发的舆论风暴,再到总冠军之路的坎坷与英雄叙事的裂痕,这些话题共同构成了詹姆斯“被黑”的复杂图景。本文将深入剖析其背后的逻辑链条与社会心理,还原一个超越标签的真实故事。

一、抱团争议:商业逻辑与竞技精神的碰撞

2010年,詹姆斯通过电视直播宣布加盟迈阿密热火,与韦德、波什组成“三巨头”,这一行为彻底颠覆了NBA的传统竞争模式。前NBA球员马里奥·埃利尖锐批评:“自称GOAT的人不该寻求捷径,我们那个时代的球员只想击败对手,而非加入他们。” 这一选择被贴上“抱团”标签,成为其职业生涯的“原罪”。

数据背后的矛盾性:

时代变迁的双刃剑:

抱团行为虽引发道德争议,却也折射出NBA商业化的必然。从热火三巨头到勇士“宇宙队”,联盟逐渐形成“巨星联盟”模式。詹姆斯的经纪人里奇·保罗曾直言:“现代篮球是资源整合的游戏。” 这种策略性选择,既是对冠军的极致追求,也是资本逻辑下的生存法则。

二、自诩GOAT:数据霸权与舆论反噬的拉锯战

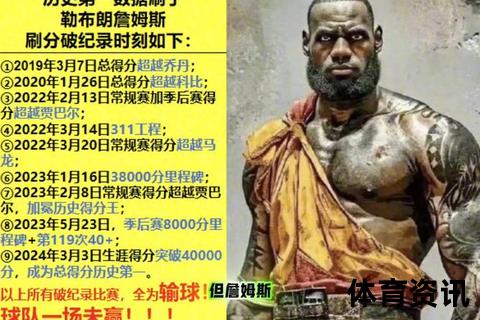

“我就是史上最佳球员”——詹姆斯多次公开宣称,这一言论将GOAT之争推向风口浪尖。支持者以数据为盾:4座总冠军、4次MVP、历史得分王;反对者以精神为矛:乔丹总决赛6战全胜、科比“曼巴精神”的纯粹性。

舆论场的分裂:

自我营销的悖论:

詹姆斯团队深谙社交媒体时代的传播法则。从转发“王座图”到牵山羊入场,这些符号化操作强化个人品牌,却因过度包装引发“缺乏谦逊”的批评。心理学视角下,反复强调“GOAT”反而被解读为缺乏安全感的表现,这与乔丹“我从不在意称号”的淡然形成鲜明对比。

三、英雄梦碎:叙事断裂与伤病阴影下的双重困境

职业生涯早期,詹姆斯背负“为克利夫兰带来冠军”的使命。2010年东部半决赛出局时,球场横幅赫然写着“没有戒指的皇帝”,这种集体期待成为沉重的道德枷锁。

救赎与幻灭的循环:

城市忠诚度的解构:

两次离开克利夫兰的不同境遇极具象征意义。2010年球衣焚烧与2018年万人送别形成反差,揭示公众评价标准的演变:从“背叛”到“理解”,从道德审判到功利计算。这种转变既因詹姆斯兑现冠军承诺,也因球迷逐渐接受NBA的球员流动常态。

四、争议本质:NBA价值体系转型的微观镜像

詹姆斯的“被黑”现象,本质是传统篮球价值观与现代商业体育冲突的缩影。

这种撕裂不仅存在于球迷之间,更渗透至联盟管理层、媒体乃至球员群体。正如ESPN评论员所述:“詹姆斯既是旧时代的终结者,也是新时代的奠基人。” 他的职业生涯,恰是NBA从“竞技联盟”向“商业帝国”转型的活标本。

超越黑与白的灰度叙事

勒布朗·詹姆斯的争议性,源于其身处时代变革的漩涡中心。他的抱团策略、自我宣言与冠军征程,既是个人野心的投射,也是职业体育发展规律的体现。或许,真正的GOAT之争从来无关数据堆砌,而在于如何定义伟大——是孤胆英雄的悲情,还是商业枭雄的睿智?这个问题没有标准答案,正如詹姆斯本人所言:“我要打到死为止。” 这种对篮球最本真的热爱,或许才是跨越争议的终极答案。