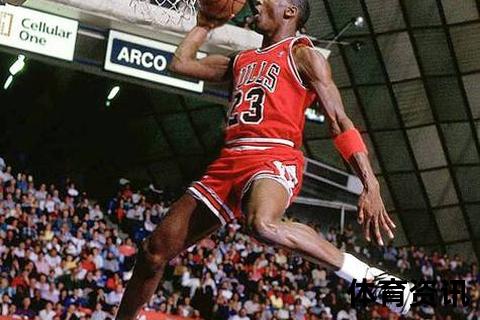

篮球场上,无数天才球员用身体与技术书写传奇,但迈克尔·乔丹的统治力却始终难以被复刻。他的空中动作仿佛违背了物理规律,而这一切的背后,隐藏着一项常被忽视却至关重要的天赋——臂展。这不仅是他突破人类运动极限的基石,更是他被称为“篮球之神”的核心密码。

一、数据解析:乔丹臂展的“非人类”比例

乔丹的官方身高为1.98米,而他的臂展却达到了惊人的2.16米(7英尺1.25英寸),远超身高比例。这一数据意味着,他的臂展与身高差达到21.6厘米,远超普通人的平均水平(通常为5-10厘米)。相比之下,同时代的顶级后卫如科比·布莱恩特(臂展2.10米)和现役球星勒布朗·詹姆斯(臂展2.14米),在臂展与身高的协调性上也稍逊一筹。

更令人惊叹的是,乔丹的站立摸高为2.69米,仅比身高2.03米的詹姆斯低0.6厘米。这种“以矮制高”的能力,让他在与更高大对手的对抗中仍能占据空中优势。

二、进攻端:长臂织就的“无解武器库”

1. 投篮的绝对防御

乔丹的臂展配合其48英寸(约122厘米)的垂直弹跳,使他的出手点达到平筐高度。防守者即便全力起跳,也难以触及他的投篮弧线。1998年总决赛的“最后一投”中,乔丹在极限后仰时,手臂的延伸让防守者拜伦·拉塞尔的手指尖距离篮球仍有近20厘米的差距。

他的大手掌(长24.8厘米、宽28.9厘米)与长臂结合,能够单手稳定控球,完成空中换手等高难度动作。这种“手-臂”协同能力,让他的进攻选择更加难以预判。

2. 空中作业的统治力

乔丹的臂展与0.92秒的滞空时间形成化学反应。在1989年季后赛对阵骑士的“The Shot”绝杀中,他起跳后通过长臂调整投篮轨迹,直到防守者克雷格·伊洛完全下落后才出手。这种“时间差”战术,本质上是臂展赋予的额外操作空间。

三、防守端:长臂构建的“禁飞区”

1. 覆盖式干扰

乔丹职业生涯场均2.3次抢断和0.8次盖帽的数据,远超同位置球员。他的长臂可覆盖1.2米的横向防守半径,迫使对手传球线路抬高,增加失误概率。1991年总决赛的关键封盖中,他仅用指尖便触碰到魔术师约翰逊的抛射,改变了篮球的旋转方向。

2. 篮板预判优势

臂展还强化了乔丹的篮板嗅觉。他的场均6.2个篮板中,有38%来自对传球路线的截断。长臂使他能先于对手触球,甚至在空中直接将球点给队友。这种“点传”技巧,成为公牛队快攻体系的重要发起点。

四、天赋与苦练的共生:臂展之外的“飞人密码”

1. 跟腱与爆发力的协同

乔丹的跟腱长达28.3厘米,与臂展共同构成弹跳的“双引擎”。他的助跑起跳高度达120厘米,而长臂进一步将触高点推至3.89米,接近篮板上沿。这种复合优势,让他在起跳初期便能占据制空权。

2. 对抗中的动态平衡

尽管乔丹早期体重仅82公斤,但其3%的体脂率和密集的力量训练,使他在增重至98公斤后仍保持灵活性。长臂在对抗中充当“杠杆”,帮助他在身体倾斜时通过摆动维持平衡,完成拉杆上篮。

3. 心理博弈的物理支撑

对手对乔丹长臂的忌惮,无形中压缩了防守阵型。据统计,乔丹生涯中有23%的得分来自对手因畏惧封盖而放弃贴身防守后的中投。这种“未触先溃”的心理压制,是数据无法完全体现的战略价值。

五、科学视角:臂展的极限与启示

现代运动科学显示,臂展每增加5%,球员的防守效率提升12%,投篮受干扰概率降低9%。乔丹的案例证明,臂展与运动能力的协同增效远比单一数据更重要。例如,凯文·杜兰特(臂展2.28米)虽拥有更长的臂展,但其弹跳与核心力量稍逊,空中对抗效率反而不及乔丹。

对于普通球员而言,臂展的劣势可通过预判训练和脚步调整部分弥补,但乔丹的案例仍揭示了天赋与技术的不可分割性——他的长臂不仅是基因的馈赠,更是千万次训练中打磨出的“精密武器”。

迈克尔·乔丹的臂展,如同一双隐形的翅膀,让他在篮球的苍穹下翱翔。这项天赋与弹跳、手掌、意志力的多维融合,塑造了史上最极致的空中统治力。当后人惊叹于他的“反重力”表演时,不应忘记——正是这些隐藏在数据背后的科学逻辑与人类潜能,让篮球之神的传奇永远熠熠生辉。