运动后肌肉的酸痛感,是每一位健身爱好者或职业运动员都无法回避的体验。这种疼痛有时如影随形,有时姗姗来迟,但其背后的生理机制却长期被误解。本文将深入解析运动中即时灼痛与延迟性酸痛的成因,揭开乳酸被误读的百年谜团,并提供科学应对策略。

一、两类肌肉酸痛的本质差异

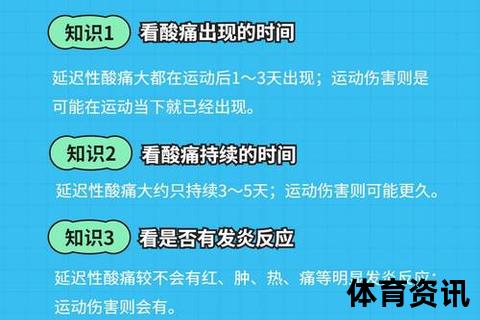

运动后的肌肉不适可分为两种类型:急性肌肉灼痛与延迟性肌肉酸痛(DOMS)。前者出现在运动过程中或结束后几分钟内,表现为肌肉的烧灼感;后者则通常在运动后12-24小时出现,24-72小时达到高峰,持续数日甚至一周。两者的成因截然不同,但长期被混为一谈。

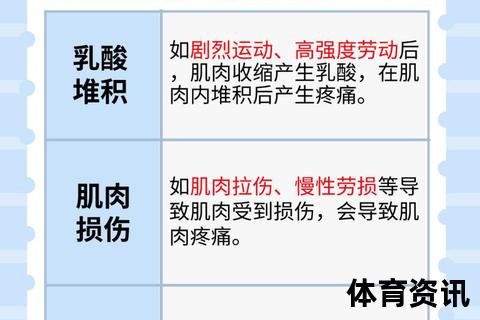

1. 急性灼痛:乳酸盐的“协同效应”

运动时,肌肉因高强度收缩进入无氧代谢状态,糖分解产生乳酸盐、ATP及氢离子。过去认为乳酸盐单独导致酸痛,但实验证实:单独注射乳酸盐至肌肉并不会引发疼痛,只有当三者(乳酸盐、ATP、氢离子)共同作用时,才会激活痛觉神经元,形成烧灼感。这种协同效应解释了短跑冲刺时的即时酸痛,但乳酸盐并非“罪魁祸首”,而是代谢过程的自然产物。

2. 延迟性酸痛(DOMS):肌肉的“微观战争”

DOMS的机制更为复杂。研究表明,其核心在于肌肉纤维与结缔组织的微损伤,尤其是离心收缩(如深蹲下放、哑铃缓慢下放)导致的肌原纤维撕裂。损伤触发炎症反应,释放组胺、前列腺素等介质,刺激神经末梢,形成24小时后的钝痛。肌质网中钙离子泄漏、线粒体功能紊乱也可能加剧这一过程。

二、乳酸“背锅”百年的科学纠偏

20世纪初,乳酸盐因与运动时pH值下降相关,被错误归因为肌肉酸痛的元凶。现代研究彻底推翻这一观点:

这一科学纠偏揭示:DOMS的“锅”应归因于肌肉结构损伤与炎症反应,而非乳酸盐堆积。

三、DOMS的触发因素与高危场景

1. 离心收缩的主导作用

肌肉在拉长状态下发力(如下坡跑、深蹲下放)时,单位肌纤维承受的机械应力更大,导致更多微损伤。研究显示,以离心收缩为主的训练后,DOMS发生率达90%以上。

2. 运动模式的突变

长期停训后恢复训练,或突然改变动作模式(如从深蹲转为箭步蹲),肌肉适应性不足,DOMS风险显著增加。

3. 免疫与代谢的连锁反应

最新研究发现,高强度运动导致的乳酸浓度升高可能间接抑制免疫信号通路(如cGAS乳酰化),延缓损伤修复。这提示DOMS不仅是局部损伤,更是全身应激反应的一部分。

四、缓解DOMS:科学证据与实用策略

尽管DOMS无法完全避免,但可通过以下方法加速恢复:

1. 主动恢复:低强度运动的“镇痛悖论”

轻度有氧运动(如慢跑、游泳)能促进血液循环,清除炎症介质,并通过内啡肽释放缓解疼痛。但需控制强度在最大心率的50%-60%,避免加重损伤。

2. 物理干预:冷热交替与压力疗法

3. 营养与补充剂:从抗炎到修复

4. 新兴技术:从富氢水到高压氧

临床试验表明,富氢水可通过抗氧化作用降低肌酸激酶水平,加速肌肉功能恢复。高压氧治疗则通过提升组织氧分压,促进线粒体再生与胶原合成,但对设备要求较高。

五、训练哲学:疼痛≠进步

健身界流行的“No pain, no gain”理念存在误区。DOMS的严重程度与增肌效果并无线性关系,过度追求酸痛反而可能导致横纹肌溶解。科学训练应遵循:

运动后肌肉酸痛的真相,是人体对机械刺激的适应性信号。理解乳酸盐的功能重估与DOMS的损伤本质,不仅有助于优化训练计划,更让我们重新审视身体与运动的共生关系——疼痛不是勋章,而是需要解读的生理语言。在科学指导下,每一次酸痛都能成为迈向更强版本的阶梯。