一粒粒短促有力的击球声曾是乒乓赛场的标志性节奏,如今却逐渐被弧圈与反拉的呼啸取代。曾经叱咤风云的正胶打法,为何在顶级赛事中几近绝迹?这背后不仅是胶皮材质的更迭,更是一场技术与规则的革命。

一、正胶的黄金时代:速度与控制的完美平衡

20世纪60至90年代,正胶凭借其独特性能成为快攻型选手的首选。短颗粒胶皮的设计(颗粒高度与直径相等)使其兼具速度与稳定性,尤其适合直拍近台快攻打法。

经典案例:刘国梁凭借正胶发球旋转与突击结合的打法,成为首位男子大满贯选手。其使用的TSP 20462胶皮因“蘑菇型”颗粒增强摩擦,一度引发国际乒联禁用。

二、器材革新:反胶崛起与正胶的生存危机

反胶技术的突破彻底改变了胶皮性能的竞争格局。

1. 胶水革命:20世纪80年代,欧洲选手使用有机胶水膨胀海绵,反胶的旋转强度提升40%以上,抵消了正胶的速度优势。

2. 材质升级:

3. 大球改革:2000年球体增至40mm,速度下降23%,旋转削弱15%,正胶赖以生存的“快”被大幅削弱。

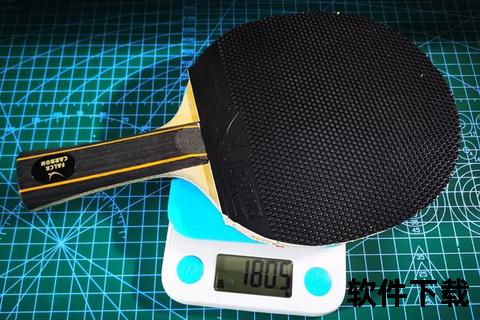

数据对比(40mm球时代):

| 指标 | 正胶 | 反胶 |

|--|-|-|

| 出球速度 | 18m/s | 16m/s |

| 旋转强度 | 60转/秒 | 120转/秒 |

| 相持稳定性 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |

三、打法演变:弧圈时代的技术碾压

现代乒乓球的“旋转+速度”体系让正胶难以招架。

技术断层案例:刘国梁退役后,中国直拍正胶选手再未获得单打世界冠军,横拍正胶选手法尔克(瑞典)却能在2019年世乒赛夺得亚军,印证横拍架构对颗粒胶的兼容性更强。

四、正胶的适应性困境:器材与打法的双重桎梏

1. 器材限制:

2. 训练成本:

3. 战术容错率:正胶打法要求“一击必杀”,而现代防守技术(如许昕的远台反拉)大幅提升回合生存率。

互动讨论

> 你认为正胶是否可能通过技术创新重返主流?

> 欢迎在评论区分享你的观点,我们将选取优质留言赠送《乒乓球颗粒胶皮战术指南》电子书。

五、未来展望:小众化生存与可能性探索

尽管职业赛场式微,正胶仍在特定领域保有生命力:

专家建议:业余选手若选用正胶,需重点训练:

1. 发球突袭(侧上旋与不转球结合)

2. 近台快带技术

3. 反手推挡变线

正胶的没落是乒乓球运动进化的缩影——当旋转与力量成为主导,单纯的速度美学不得不让位给更全面的技术体系。这颗短颗粒承载的竞技智慧,仍在提醒我们:乒乓球的魅力,恰恰在于永不停歇的变革与突破。