当肩膀的疼痛成为运动生涯的拦路虎,科学认知与精准干预是重返赛场的关键

肩袖损伤作为运动医学领域的常见难题,其病因复杂、症状隐匿,若处理不当可能引发慢性疼痛甚至永久性功能障碍。无论是职业运动员还是健身爱好者,理解肩袖损伤的深层机制、掌握症状识别技巧,并选择适配的治疗方案,都是保障运动表现与生活质量的核心。

一、肩袖损伤的病因解析:多维度视角下的风险因素

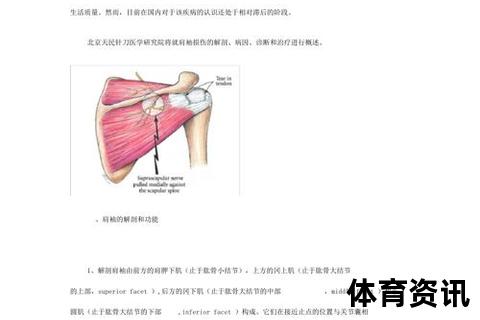

肩袖由冈上肌、冈下肌、肩胛下肌及小圆肌的肌腱构成,其损伤本质是生物力学失衡与组织退化的综合结果,可从以下四方面剖析:

1. 退行性变:年龄与血供的双重挑战

随着年龄增长,肩袖肌腱的血流量减少,尤其是冈上肌止点区域因血供不足易发生缺血性退变。研究显示,40岁以上人群中肩袖退变发生率显著上升,肌腱弹性下降使其在轻微外力下即可撕裂。

2. 急性外伤:瞬间冲击的破坏力

跌倒时手臂撑地、举重物时的突发负荷或运动中的猛烈撞击(如篮球对抗、摔跤)可直接导致肌腱撕裂。此类损伤多见于青壮年,常合并肩关节脱位或骨折。

3. 慢性劳损:重复动作的“水滴石穿”效应

长期从事过顶运动(如游泳、网球发球)或重体力劳动(如搬运)者,肩袖肌腱因反复摩擦肩峰下间隙而磨损。Neer提出,95%的肩袖损伤源于肩峰撞击综合征,即肱骨头与肩峰在运动中持续碰撞引发炎症。

4. 解剖结构异常:先天与后天的“隐形推手”

肩峰形态异常(如钩状肩峰)或骨赘增生会缩小肩峰下空间,增加肌腱受压风险。此类结构异常可通过X线或MRI识别,是手术干预的重要指征。

二、症状识别:从隐匿疼痛到功能崩溃的警示信号

肩袖损伤的临床表现具有渐进性,早期易被误认为普通肌肉拉伤,需通过以下特征精准识别:

1. 典型症状:疼痛的三重特征

2. 功能障碍:力量与活动度的双重丧失

3. 特殊体征:体格检查的“破案线索”

三、有效治疗:阶梯化干预与精准康复的融合

根据损伤程度(部分撕裂或全层撕裂)及患者需求,治疗方案需个性化设计:

1. 保守治疗:早期干预的黄金法则

2. 手术适应症:何时需要“刀尖上的艺术”

关节镜微创修复(适合中小型撕裂)。

反向肩关节置换(适用于巨大撕裂合并关节炎)。

3. 术后康复:分阶段重返运动的科学路径

四、预防策略:从运动习惯到生活细节的全面防护

1. 动作模式优化:避免过度过顶动作,游泳者采用高肘划水技术减少肩峰撞击。

2. 力量平衡训练:强化肩袖肌群(外旋肌)与肩胛稳定肌(前锯肌、斜方肌下束)。

3. 装备智能升级:使用肌效贴缓解训练负荷,选择低阻高弹力带进行预康复。

肩袖损伤的管理是一场生物力学与组织修复的精密博弈。从病因溯源到症状解构,从微创手术到功能重塑,科学的认知体系与个体化干预方案正在重新定义运动损伤的康复边界。对于运动爱好者而言,早识别、早干预、系统性康复是延续运动生涯的核心策略;对医疗从业者,整合多模态治疗手段与循证医学证据,方能实现从“疼痛缓解”到“功能重建”的跨越。