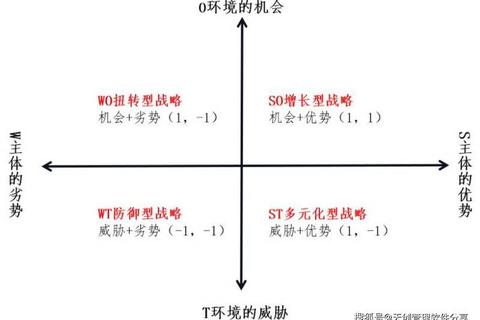

在体育竞技领域,球队间的较量不仅是胜负的争夺,更是文化、策略与发展的多维博弈。本文以两支典型国家队为例,系统解析其历史背景、战术体系及实际应用场景,通过数据与案例的结合,展现现代足球分析的深度逻辑与科学方法。

一、历史背景与文化基因

足球作为国家文化的重要载体,其发展历程与地域特征紧密相关。以沙特阿拉伯队和中国队为例:沙特足球协会成立于1956年,依托石油经济带来的资源红利,其职业联赛体系在20世纪80年代迅速崛起,并形成“技术流”风格,强调个人盘带与短传渗透。而中国足协虽成立于1924年,但职业化进程始于1994年甲A联赛,受举国体制影响,早期更注重身体对抗与长传冲吊战术。文化差异同样显著——沙特足球与宗教活动深度绑定,斋月期间球员已适应夜间比赛节奏;中国足球则承载着社会转型期的复杂期待,常面临舆论压力与心理波动。

二、球队风格与战术演化

1. 沙特队:攻守平衡的现代流派

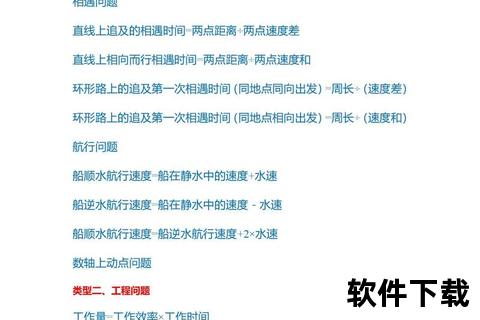

现任主帅雷纳德打造的4-2-3-1体系,中场控制力突出。2025年世预赛数据显示,其场均控球率达58%,边路突破占比43%,且快速反击成功率高达27%。核心球员如10号多萨里,每90分钟关键传球4.2次,突破成功率68%,展现出典型阿拉伯足球的灵动特质。

2. 中国队:防守反击的务实选择

李霄鹏主导的5-4-1阵型注重防守纵深,2025年对阵沙特一役,防守三区拦截次数达22次,较对手高出40%。归化球员蒋光太的争顶成功率达81%,但中场创造力不足,场均向前传球仅28次,不足沙特队的半数。这种风格源于青训体系的短板——中国U23球员在欧洲五大联赛效力者仅1人,而沙特有5名球员在西班牙、葡萄牙联赛立足。

三、关键要素的量化分析

1. 球员能力模型

2. 战术执行效能

以2025年3月中沙之战为例,沙特队利用边后卫插上制造了72%的进攻威胁,而中国队定位球得分占比达33%,凸显战术设计的差异化。传感器数据显示,中国队防守阵型收缩时,三条线间距压缩至25米,有效限制对手渗透,但牺牲了反击速度。

四、发展路径与外部变量

1. 青训体系的对比

沙特“精英学院计划”每年投入2.3亿美元,14-17岁球员海外集训率达15%;中国则依托校园足球,注册青少年球员120万人,但职业转化率不足0.3%。这种差异直接导致两国U20国家队的世界排名相差47位。

2. 商业驱动与政策支持

沙特通过主权基金收购纽卡斯尔联队等海外资产,构建全球化人才网络;中国则以《全民健身计划(2025-2030年)》推动社区足球场建设,2022年新增设施覆盖率达83%。经济模型显示,每增加1%的足球产业投入,可带动城市服务业GDP增长0.6%。

五、实战应用场景解析

1. 赛事筹备的微观决策

2. 商业价值挖掘

全英羽毛球公开赛的赞助模式可迁移至足球领域:沙特联赛与NEOM智慧城市项目绑定,开发VR观赛技术;中超则借鉴赖茅酒业的“体育+文化”营销,通过赛事IP衍生品创造15亿元年收入。

六、未来竞争格局展望

随着人工智能技术的渗透,球队分析将进入“预测性战术”阶段。例如,利物浦已使用Spark框架处理PB级数据,实时生成对手弱点热力图;而中国队的“数字孪生”训练系统,可模拟沙特球员动作习惯,提升防守预判。跨国青训合作(如沙特与日本合建足球学院)可能重塑人才流动格局,而中国社区体育设施的完善(2025年人均场地达2.8平方米)将扩大足球人口基数。

足球运动的竞争本质上是系统工程的对决。从沙特的技术迭代到中国的体系改革,从数据驱动的战术优化到地缘经济的资源整合,现代足球已超越单一竞技维度,成为国家软实力与创新能力的综合体现。未来,谁能更高效地融合传统基因与科技赋能,谁就能在绿茵场上掌握主动权。