跨越种族与时代的东方传奇:解析刘翔“亚洲飞人”称号的背后史诗

在田径赛场上,110米栏曾是西方运动员的绝对领域,直到2004年雅典奥运会的一声枪响,一个身披红色战袍的中国青年以12秒91的成绩横空出世。他不仅打破了欧美选手的百年垄断,更以“亚洲飞人”的称号重构了世界对黄种人运动能力的认知——刘翔,这个名字从此成为速度、突破与民族精神的代名词。

一、从赛道到历史:刘翔的崛起与“亚洲飞人”的诞生

1. 雅典神话:改写田径史的东方速度

2004年8月28日,刘翔以12秒91的成绩追平世界纪录,夺得中国男子田径首枚奥运金牌。这一跑不仅终结了欧美选手对短跨项目的长期统治(自1896年现代奥运会以来,该项目金牌首次由非黑人选手获得),更以“黄种人也能飞”的宣言击碎了运动领域的种族偏见。他的胜利被媒体称为“东方速度的觉醒”,而“亚洲飞人”的称号正是源于这种突破性意义——他是首位在直道竞速项目中登顶的亚洲运动员。

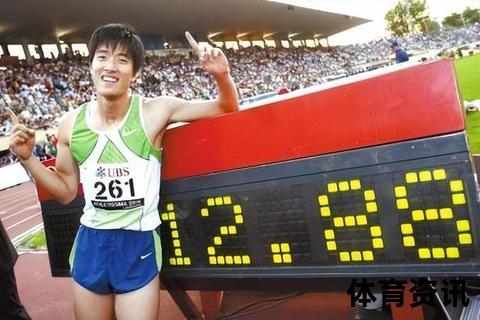

2. 数据铸就的传奇地位

刘翔职业生涯共参加48次世界大赛,斩获36金6银3铜,胜率高达75%。他不仅是奥运会、世锦赛、世界纪录的“大满贯”得主,更以12秒88(2006年洛桑站)和12秒87(2012年尤金站超风速)两次刷新人类极限,成为唯一同时打破青年、亚洲、奥运及世界纪录的跨栏选手。这种统治力在亚洲田径史上空前绝后,正如国际田联评价:“刘翔之后再无刘翔。”

二、称号背后的三重革命:种族、经济与体育观

1. 打破“人种论”的科学与精神双突破

长期以来,肌肉类型、跟腱长度等生理差异被视为黄种人在短跑项目的“先天劣势”。刘翔的成功却证明:科学的训练体系(如孙海平独创的“七步上栏”技术)与心理素质(比赛心率稳定在180次/分钟以下)能够弥补基因差异。他的胜利直接推动亚洲国家重新审视训练理念,日本、韩国等相继建立跨栏专项青训计划。

2. 从赛场到经济:0.1%的GDP增长奇迹

2004年后,中国体育产业因刘翔效应迎来爆发式增长。据统计,其代言品牌的市场价值累计增加超200亿元,相关产业链(运动装备、赛事转播、体育培训)的扩张甚至被估算为GDP额外贡献0.1个百分点。耐克、可口可乐等国际品牌的合作更开启了中国运动员商业价值开发的先河。

3. 重构全民体育认知:从“金牌机器”到“人性化竞技”

刘翔的职业生涯伴随着公众对体育精神的认知转型。2008年北京奥运会退赛事件引发的舆论风暴,暴露出“唯金牌论”的集体焦虑;而他在2015年退役时发表的《我的跑道我的栏》,则以“病痛无法战胜”的坦诚,推动社会重新思考竞技体育的人文内核。这种从“神化”到“人性化”的转变,让体育回归了超越胜负的精神本质。

三、符号与争议:称号承载的时代烙印

1. 民族情绪的“双刃剑”

刘翔被官方媒体称为“民族加速的象征”,他的每一次胜利都被解读为国家崛起的隐喻。但这种符号化也带来沉重压力:2008-2012年两次奥运退赛导致舆论从“民族英雄”到“刘跑跑”的极端反转,折射出社会对个体运动员的过度期待。

2. 跨文化传播的全球意义

在国际舞台,刘翔成为东西方体育交流的桥梁。他受邀担任劳伦斯体育奖评委,并获国际奥委会提名委员(2008年得票数位列第八)。西方媒体称其为“黄皮肤的博尔特”,而《时代》周刊更将他的跨栏动作选为“影响世界的100个瞬间”之一。

四、遗产与启示:后刘翔时代的亚洲田径

1. 难以复制的竞技高度

近五届奥运会110米栏冠军成绩显示:罗伯斯(12秒93)、梅里特(12秒92)等后来者均未超越刘翔的奥运纪录(12秒91)。中国跨栏项目在刘翔退役后陷入低谷,近三届奥运无人晋级决赛,印证其不可替代性。

2. 精神遗产的持续发酵

尽管赛场辉煌已成往事,刘翔的影响力仍在延续。他的自律(每日训练后加练1小时核心力量)、抗压心态(大赛前通过听CD《英雄》调节情绪)被写入多国训练教材。教练孙海平坦言:“刘翔的专注度,至今无人企及。”

超越速度的永恒飞翔

刘翔的“亚洲飞人”称号,不仅是竞技层面的加冕,更是文明对话的里程碑。他证明:在科学的训练体系与坚韧的精神意志面前,种族与地域的界限可以被打破。如今,当新一代运动员徐卓一、秦伟搏踏上巴黎奥运赛道时,孙海平仍以刘翔为标杆:“他们缺的不是技术,而是那种‘栏架即战场’的杀气。” 这或许正是传奇的意义——它不仅是历史的定格,更是未来的火种。