横拍与直拍对比解析:握法差异_技术特点及适用场景详解

19429202025-04-02赛后回忆19 浏览

乒乓球运动作为一项极富技巧性的竞技项目,其核心装备——球拍的握持方式直接影响选手的技术风格与战术布局。直拍与横拍作为两大主流握法,不仅在握持姿势上存在显著差异,更衍生出截然不同的技术体系与适用场景。本文将从握法差异、技术特点、适用人群及发展趋势四个维度展开深度解析,为读者呈现一场横直之间的微观博弈。

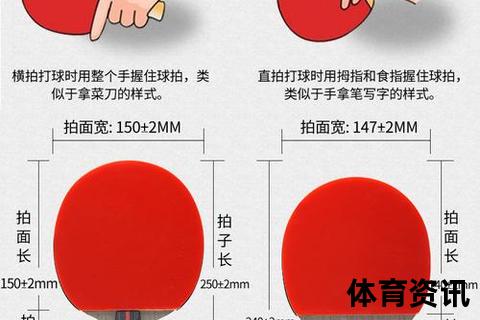

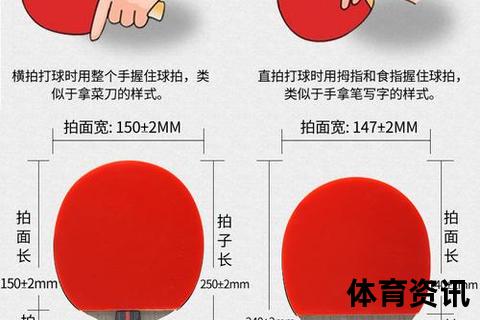

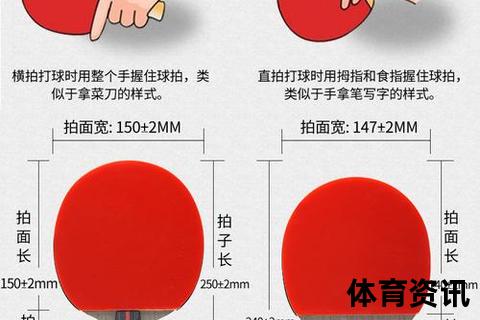

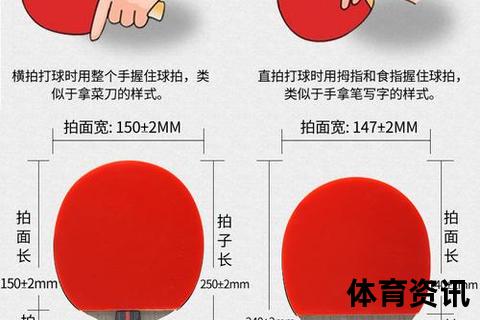

一、握法差异:从“握笔”到“握手”的力学密码

直拍的握持方式类似执笔,拇指与食指夹住拍柄前端,其余三指自然弯曲贴于拍背,使球拍与手臂呈直线,拍面朝前。这种握法充分利用手腕的灵活性,尤其适合快速调节拍面角度,例如处理台内小球时可通过手指的微调实现搓、挑、撇等细腻动作。

横拍则采用“握手式”握法,手掌包裹拍柄,拇指与食指形成“V”字形,其余三指紧握拍柄末端,使球拍与手臂垂直,拍面朝上。这种握法强调力量的稳定传递,尤其在反手位击球时,可通过前臂的旋转与手腕的固定实现强力弧圈或防守反击。

力学核心对比:

直拍:以手指为主导,手腕自由度高达60%-70%,适合快速变线与小动作发力;

横拍:以前臂为核心,手腕活动范围受限至30%-40%,但力量传递路径更直接,适合中远台对抗。

二、技术特点:速度与力量的辩证之争

1. 直拍:灵动刺客的“短兵哲学”

正手优势:近台快攻时击球速度可达15-20米/秒,爆发力集中,典型案例如马琳的“侧身暴冲”。

台内控制:搓球旋转变化幅度可达2000-2500转/分,摆短落点误差小于5厘米,是直拍选手建立前三板优势的关键。

反手局限:传统推挡技术难以制造超过800转/分的上旋,需依赖侧身正手补位,体能消耗较横拍高30%。

2. 横拍:均衡战士的“攻防艺术”

两面均衡:反手弧圈球旋转强度可达2500-3000转/分,与正手差异小于15%,张继科的“霸王拧”即为此类技术的巅峰体现。

中远台相持:退至2米外击球时,力量衰减率比直拍低40%,波尔的中台反拉成功率可达65%。

台内短板:处理短球时需多依赖步法调整,横拍选手的台内挑打失误率比直拍高10%-15%。

技术数据对比:

| 指标 | 直拍优势区 | 横拍优势区 |

|--|-|-|

| 击球速度 | 近台快攻(+20%) | 中远台发力(+25%)|

| 旋转变化 | 台内小球(+30%) | 弧圈对抗(+35%) |

| 体能消耗 | 侧身频率(+40%) | 步法覆盖(+15%) |

三、适用场景:从身体条件到战术定位的适配逻辑

1. 直拍适配人群

生理特征:手腕灵活度高于平均水平(如腕关节活动角度≥120°),反应速度在0.2秒内。

战术定位:适合“前三板决胜”策略,例如发球抢攻占比超过60%的选手,或擅长“快、变、诡”打法的运动员。

经典案例:王皓通过直拍横打技术弥补反手短板,将传统直拍的反手使用率从10%提升至40%。

2. 横拍适配人群

生理特征:前臂力量指数(握力/体重)≥0.6,身高175cm以上者更易发挥中远台优势。

战术定位:适合“相持转攻”体系,例如相持阶段得分占比超过50%的选手,或注重“稳、转、冲”打法的运动员。

训练要点:需强化反手拧拉与正反手衔接技术,马龙的“全台无死角”打法即建立在横拍技术的全面性上。

四、发展趋势:技术迭代下的生存法则

当前国际乒坛呈现“横拍主流化”与“直拍特化”并存的格局:

横拍占比:世界排名前100的选手中,横拍选手占比达78%,但直拍选手在大赛关键分处理上成功率仍高出5%-8%。

直拍进化:直拍横打技术使反手击球旋转强度提升至横拍的85%,许昕的“背后击球”等创新动作拓展了技术边界。

器材革新:碳纤维底板的普及让直拍的退台力量衰减降低20%,而横拍胶皮的粘性涂层则强化了台内控制能力。

直拍与横拍的较量本质上是“灵动”与“力量”、“速决”与“持久”的战术哲学之争。对于业余爱好者,选择需综合考虑手腕灵活性、力量基础及战术偏好;对于专业选手,则需在技术特化与全面性间寻找平衡。正如刘国梁所言:“没有最好的握法,只有最适配的选择。” 在乒乓球运动的进化长河中,横直之争将继续演绎着攻防艺术的永恒魅力。