在竞技体育追求“更快、更高、更强”的进程中,科技力量正以前所未有的方式重塑人类对极限的认知。当一枚火箭以每秒数千米的速度刺破苍穹时,其背后蕴含的科学原理与工程智慧,与运动员在赛场上突破人类生理极限的壮举,形成了跨越维度的奇妙共振。

一、基础科学:宇宙法则的竞技场

火箭腾空的本质是动量守恒定律的极致演绎。根据牛顿第三定律,推进剂燃烧产生的高温气体以超音速从喷管喷射(速度可达2000-4500米/秒),为火箭本体提供持续反作用力。这与短跑运动员蹬地发力的生物力学原理异曲同工——通过地面反作用力获得加速度,只是将作用对象从地面换作了浩瀚宇宙。

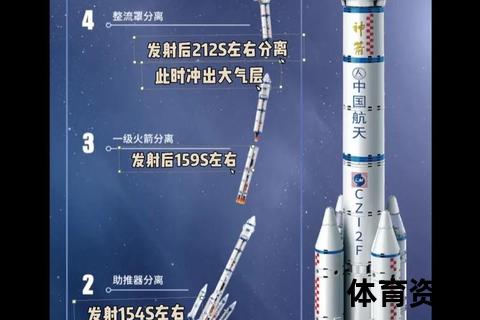

现代运载火箭的比冲(衡量燃料效率的核心参数)已突破450秒大关,相当于每公斤燃料可产生450秒的推力。这种能量转化效率的突破,犹如马拉松运动员通过能量胶实现碳水化合物代谢优化,将更多化学能转化为机械能。而多级火箭的接力设计,完美演绎了“减负加速”的竞技智慧,通过逐级抛弃耗尽燃料的箭体,实现质量比最优解。

二、结构解析:精密协作的系统工程

1. 推进系统:液体火箭发动机采用分级燃烧循环技术,燃烧室压力可达250个大气压,涡轮泵转速超过40000转/分钟,其精密程度堪比F1赛车的动力单元。固体火箭发动机则像短跑选手般追求瞬间爆发,可在0.6秒内达到最大推力。

2. 箭体架构:采用碳纤维复合材料的整流罩,厚度仅3毫米却能承受6吨载荷,与冬奥滑雪头盔采用的航天薄壁结构技术同源。长征五号火箭的箭体减重1145公斤,直接提升运载能力10%,这种轻量化理念同样塑造着运动员的装备革新。

3. 控制系统:惯性导航系统以0.001°的姿态控制精度,堪比射击运动员的稳定控制能力。北斗卫星导航系统的引入,将入轨精度提升至米级,如同田径赛场上的电子计时系统革新。

三、技术演进:六十年的突破轨迹

从东方红一号的173公斤到空间站核心舱的22吨,中国火箭运载能力提升127倍的背后,是发动机比冲从247秒到453秒的技术跃迁。这相当于将短跑运动员的百米成绩从12秒提升至9.58秒。可重复使用火箭技术的突破,如同运动员对动作经济性的极致追求——2023年长征十号验证的垂直返回技术,使火箭复用成本降低70%。

模块化设计理念的普及,让火箭像乐高积木般灵活组合。长征七号通过6种模块搭配实现覆盖4-14吨的运载谱系,这种“可定制化”思路正被应用于个性化运动装备开发。低温推进剂的超临界存储技术,解决了液氢(-253℃)与液氧(-183℃)的保存难题,其绝热原理启发了冬奥保暖装备的相变材料研发。

四、跨界融合:航天科技的降维应用

在竞技体育领域,航天科技正开启新的可能性。采用火箭外壳技术的滑雪头盔,将抗冲击性能提升20%的同时减重30%,这种碳纤维层压工艺源自火箭整流罩制造。风洞实验技术的迁移更具革命性——国家游泳队通过1:1人体模型的风洞测试,将游泳姿态阻力系数优化15%,直接助力东京奥运会2枚金牌的突破。

材料科技的跨界尤为显著:T800碳纤维从火箭箭体走向雪车头盔,其比强度是钢材的15倍;气凝胶隔热材料化身越野跑鞋的中底缓冲层,将能量反馈率提升至85%。就连火箭燃料输送系统的脉动抑制技术,也被转化为运动员肌肉震颤的主动抑制装置。

五、未来图景:科技与人文的交响

当SpaceX实现33台发动机并联控制时,其冗余设计理念正在重塑团体项目的战术体系。人工智能辅助的轨道计算系统,已衍生出篮球运动员动作轨迹优化算法,将投篮命中率预测精度提升至92%。火箭遥测系统的实时数据处理技术,更催生出运动员生物特征监控系统,可捕捉心率变异率0.1%的细微变化。

这场科技革命正在重塑竞技体育的底层逻辑:从装备制造到训练方法,从战术设计到赛事管理,航天技术的降维应用不断突破人类认知边界。当运动员穿着航天材料战靴踏上跑道,当教练组通过卫星数据优化训练计划,人类正在书写一部科技与体育共舞的星际史诗。这不仅是力的较量,更是智的博弈,在宇宙法则的见证下,演绎着文明进化的壮丽诗篇。