在中华文明的长河中,每一个汉字都是凝固的历史密码,承载着先民对世界的认知与文化的沉淀。“秦”字作为贯穿三千年华夏文明的核心符号,其构形之妙与内涵之丰,堪称汉字文化研究的典范。

一、从甲骨文到小篆:解码“秦”字的构形密码

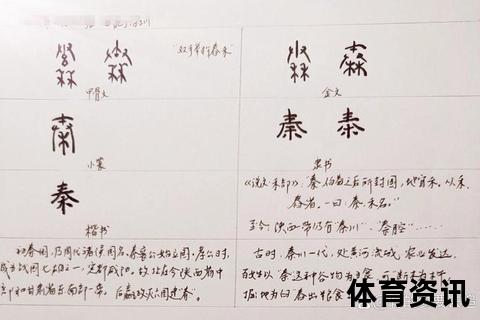

商代甲骨文中的“秦”字(图1),呈现出双手持杵舂谷的动态场景:上半部以“廾”(双手)环抱“午”(杵)为核心,下半部并列两株垂穗的“禾”,构成一幅丰收劳作的图景。这种构形揭示了先民对农业文明的深刻理解——杵臼脱粒是粮食加工的关键环节,双“禾”则象征关中平原沃土连年的丰饶。西周金文中,“秦”字简化为单手执杵与单株禾的组合,线条趋向规整,反映出周代礼制对文字形态的规范。

至秦篆阶段,“秦”字经历结构性变革:上部演化为“”(春字头),下部保留“禾”部,形成上下结构的稳定形态。这一演变并非偶然,而是秦文化崛起在文字上的投射——春秋战国时期,秦国将“重农”定为国策,文字简化既适应竹简书写需求,又暗合法家“去繁就简”的治国理念。李斯主持的小篆改革,更将“秦”字笔划标准化,横平竖直间尽显帝国威仪。

二、农耕文明与国家象征的双重文化基因

“秦”字初义虽指向特定禾类,但其文化内涵早已超越植物范畴。考古发现印证,《说文解字》所述“秦地宜禾”具有现实根基:关中平原的黄土层厚度达50-100米,持水保肥特性极适粟作农业,这为秦人“积粟如山”的军事实力奠定基础。文字学家朱英贵指出,“秦”字构形中的“杵臼”元素,实则隐喻着国家机器对资源的整合能力——正如杵臼将散粒归整为米,秦国通过户籍、度量衡等制度将人力物力高度组织化。

这种农业基因催生出独特的文化意象。在《诗经·秦风》中,“驷驖孔阜”的场景与“蒹葭苍苍”的农耕图景交织,恰好对应“秦”字中力量(杵)与柔美(禾)的二元结构。汉代瓦当上的“秦”字常与云纹组合,既保留禾穗垂实的形态,又通过曲线变化展现天人之际的哲学思考。

三、文字统一工程中的枢纽地位

公元前221年的“书同文”政策,使“秦”字成为文字改革的特殊标本。云梦睡虎地秦简显示,官方文书中的“秦”字结构误差不超过0.3厘米,这种精确度源自全新的文字管理制度:太史令胡毋敬确立的“三监校验法”,要求简牍文字需经书写者、校勘官、御史三重核验。值得关注的是,秦简中的“秦”字隶变痕迹明显,横画起笔的“蚕头”特征初现,预示着小篆向隶书的过渡。

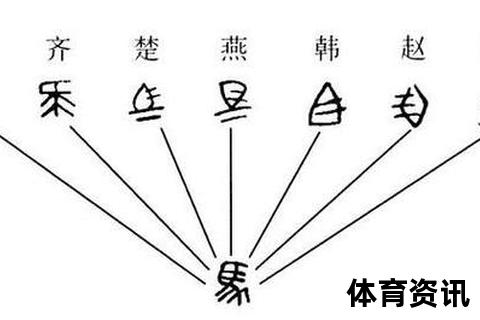

文字考古发现,秦国在征服六国过程中实施渐进式文字改革:湖北云梦出土的《语书》简,秦楚文字混用率高达17%,说明当局采取“存异渐改”策略;而四川青川木牍上的“秦”字已纯用篆体,显示对核心区域的文化重塑更为彻底。这种差异化管理智慧,使“秦”字成为帝国文化整合的微观镜像。

四、从甲骨文到现代标识的文化嬗变

“秦”字的现代演绎中,文化基因依然鲜活。西安城市标识将“秦”字篆体与古城墙造型融合,九宫格布局暗合《周礼·考工记》的都城规划理念;宝鸡青铜器博物院LOGO以“秦”字金文为基底,通过青铜纹饰强化地域文化认同。在数字时代,故宫博物院开发的“秦”字AR互动程序,用户可通过手势“舂谷”解锁不同历史层的文字形态,使古老文字焕发新生。

文字学研究表明,“秦”字构形中蕴含的“力”(杵)与“和”(禾)的辩证关系,为当代文化创新提供启示。清华大学汉字研究团队据此提出“新秦体”设计理念:横画取隶书之沉稳,竖画采金文之遒劲,折角存简牍之方峻,在112个基础字符中实现传统神韵与现代审美的平衡。

当指尖划过“秦”字的十画结构,触摸到的是华夏文明最坚韧的文化DNA。从渭水之滨的舂谷声,到数字屏上的流光溢彩,这个承载着农耕记忆与帝国雄心的文字符号,始终在解构与重构中延续文明血脉。其构形演变史,恰似一部微缩的中国文化发展史,提醒着我们:每个汉字都是活着的文明化石,等待被重新解码与激活。