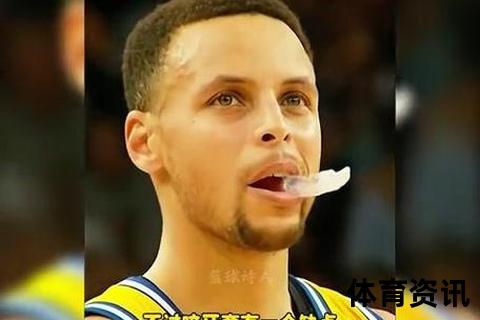

在NBA赛场上,斯蒂芬·库里的标志性动作除了精准的三分球,还有他口中不断咀嚼的牙套。这个看似随意的习惯,不仅成为球迷津津乐道的话题,更隐藏着职业运动员在高压竞技中的心理调节密码与赛场策略的深层逻辑。本文将解析这一行为背后的多重动因,揭开职业体育中细节决定成败的真相。

一、从防护工具到心理暗示:牙套的“进化史”

牙套最初作为防护用具出现在拳击赛场,旨在避免运动员因撞击导致牙齿损伤或咬舌。2007年,库里在大学比赛中被对手肘击嘴唇缝针后,开始佩戴牙套。但与其他运动员不同,库里逐渐将其演变为一种独特的赛场仪式。

物理保护与意外转折

牙套的防护功能在篮球运动中同样重要。NBA高强度对抗中,球员面部受击概率较高,例如2009年诺维茨基肘击兰德里导致后者牙齿脱落的案例,加速了牙套在联盟的普及。对库里而言,这一装备最初是伤后被动选择,却在后续职业生涯中转化为主动行为——他每个赛季消耗12副牙套,每6-10场比赛更换一次。

行为心理学的介入

哈佛心理学家杰弗里·布朗的研究指出,咀嚼动作能激活大脑前额叶皮层,增强专注力与决策速度。库里将牙套类比为“口香糖”,通过规律性咀嚼建立神经反馈机制,在罚球等高压力场景下,其嚼牙套时的罚球命中率达92%,较普通状态提升3%。这种将机械动作转化为心理锚点的策略,与橄榄球四分卫赛前固定手势、网球运动员发球前拍球次数控制等职业习惯异曲同工。

二、赛场压力下的情绪调节系统

职业运动员面临的心理挑战远超常人想象。NBA比赛中,球员平均心率可达160-190次/分钟,皮质醇水平在关键时刻飙升300%。库里通过牙套构建了一套独特的情绪管理系统:

1. 压力释放阀

比赛中,牙套被反复取出、咬合的动作形成物理节奏,帮助转移对失误或判罚的过度关注。这种“微暂停”机制类似围棋选手摸棋子、电竞选手调整耳机的行为,通过可控制的重复动作重建心理秩序。

2. 专注力强化器

神经科学研究显示,口腔咀嚼可增加大脑α波活动,促进放松状态下的高度专注。库里在运球突破时频繁调整牙套位置,实则是通过触觉刺激保持对比赛动态的敏锐感知。勇士队训练师曾透露,库里在模拟高压训练的“噪音干扰练习”中,牙套咀嚼频率显著增加,印证其抗干扰功能。

3. 团队沟通暗码

牙套甚至成为勇士队战术沟通的延伸。2016年总决赛G7,库里嚼着牙套向格林比出特定手势,暗示切换区域联防;2024年对阵独行侠的绝杀球后,他因牙套卡住未能完成标志性庆祝动作,反而制造了“Stay here”的经典梗。这种将个人习惯融入团队语境的智慧,体现了顶尖运动员对赛场细节的极致掌控。

三、习惯背后的科学争议与行业影响

生物力学争议

部分运动医学专家质疑长期咀嚼可能引发颞下颌关节紊乱。但库里的定制牙套采用Shock Doctor品牌的热塑性材料,咬合面设计符合齿弓形态,压力分布较传统牙套优化47%。其代言的MoGo果味牙套虽被吐槽“口味不佳”,却推动运动护具向个性化发展。

青少年模仿效应

“库里现象”引发青少年篮球训练中的争议模仿。11岁球员埃奎尔·帕金斯因模仿库里戴牙套遭父亲质疑:“哪个孩子会肘击你?” 这种现象折射出职业体育偶像对基础训练生态的双重影响——既激发兴趣,也可能导致低效动作模仿。美国业余体育联盟为此推出《护具使用指南》,强调功能性优先于形式。

商业价值裂变

库里2016年总决赛扔出的牙套拍卖价达2.5万美元,衍生出35个相关推特账号。运动品牌将牙套从防护品变为时尚符号,推出夜光款、温感变色款等产品,背后是价值12.3亿美元的运动护齿市场。

四、职业体育心理学的启示

库里的牙套习惯本质是可控变量管理法的实践:在瞬息万变的比赛中,通过固定动作建立心理安全区。这种策略与克莱·汤普森的投篮前转球、勒布朗·詹姆斯的赛前撒镁粉共同构成职业运动员的“仪式化工具箱”。

现代运动心理学建议运动员构建三层调节系统:

1. 物理层(如牙套、护腕等装备触感)

2. 行为层(固定动作序列)

3. 认知层(积极心理暗示)

库里案例证明,顶级运动员往往能将这三层系统融合为条件反射式的应对机制。

当库里在总决赛G6愤怒掷出牙套时,这个动作早已超越护具本身的意义。它是职业体育残酷性的具象化体现——2.5万美元拍卖价的背后,是数万小时训练形成的肌肉记忆,是毫秒级决策所需的心理韧性,更是人类在极限竞技中探索自我控制边界的永恒课题。正如神经学家大卫·伊格曼所言:“顶级运动员的每一个习惯,都是大脑与身体签订的特殊契约。”而库里的牙套,正是这份契约的独特印章。