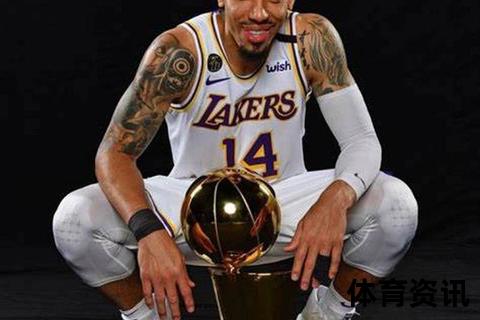

在NBA这个星光熠熠的联盟中,球员绰号往往承载着球迷的幽默智慧与文化共鸣。丹尼·格林(Danny Green)的“皇阿玛”之名,既是中国球迷对这位射手职业生涯起伏的戏谑调侃,也是跨文化语境下语言创造力与篮球叙事结合的经典案例。这一绰号的背后,交织着赛场表现、语言谐音、影视文化符号以及球迷群体的集体记忆,构成了一幅独特的体育文化图景。

一、绰号的直接来源:从“铁林”到“皇阿玛”的语义跃迁

丹尼·格林的绰号体系以“张”姓为核心展开,这一现象源于中国球迷对其投篮表现与姓氏文化的双重解构。“铁林”是起点:2015-2016赛季,格林的三分命中率骤降至33.2%,频繁的“打铁”(投篮不中)表现与中文“铁”字形成直观关联,而“林”则取自其姓氏“Green”的音译“格林”。这一阶段,“铁林”更多是技术层面的精准概括。

随着调侃的升级,“张铁林”成为更具传播力的版本。“张手即投,打铁如林”的八字总结,既浓缩了其投篮选择与效率问题,又巧妙借用了中国演员张铁林的姓名谐音。而张铁林因在《还珠格格》中饰演乾隆皇帝“皇阿玛”广为人知,这一文化符号的嫁接最终让丹尼·格林获得了“皇阿玛”的称号。球迷甚至衍生出“朕的江山(打铁纪录)不要也罢”的经典调侃,将赛场表现与影视角色深度绑定。

二、文化符号的嫁接:跨语境传播的创造性转化

中国球迷为NBA球员起绰号的逻辑,往往遵循“语音优先、语义关联、文化共鸣”的三层递进。以格林为例:

1. 语音层:英文名“Green”音译为“格林”,取首字“格”的谐音“张”,形成虚构姓氏。

2. 语义层:投篮表现(打铁)与“铁林”形成直译,再通过“张铁林”衔接真实人名。

3. 文化层:借张铁林的“皇阿玛”角色,赋予球员以戏剧化身份,强化记忆点。

这种命名方式并非孤例。例如,德安德烈·乔丹因外貌酷似演员于和伟饰演的刘备而被称为“刘皇叔”,克莱·汤普森因面相平和得名“佛祖”。这些案例揭示了非英语文化圈球迷通过本土化重构,将NBA叙事融入自身文化语境的独特现象。

三、职业生涯的镜像:绰号背后的竞技叙事

“皇阿玛”的流行与格林的职业生涯轨迹紧密相关。作为典型的3D球员(三分+防守),他的价值始终伴随着高光与低谷的剧烈震荡:

这种波动性使其绰号具有持续生命力——球迷既赞叹其防守韧性与大心脏三分(如“张三疯”),又戏谑其阶段性迷失,形成爱恨交织的复杂情感。

四、球迷心理与集体记忆:绰号的社会学意义

“皇阿玛”的传播折射出球迷文化的两个核心机制:

1. 共时性互动:社交媒体时代,球迷通过即时玩梗(如比赛直播中刷屏“恭迎皇阿玛”)强化群体认同。例如,格林2020年投失关键三分后,球迷涌入其妻子社交账号发泄不满,反而推动绰号进一步出圈。

2. 历时性沉淀:绰号随着球员生涯演变被赋予新内涵。当格林2019年总决赛三分命中数超越乔丹时,球迷戏称“皇阿玛御驾亲征”;而2022年季后赛他评价恩比德“放弃身体拼胜利”的言论,又被类比为“忠臣谏言”。

这种互动不仅限于格林个人,还形成了一套以“张姓宇宙”为核心的亚文化体系,如“张继科”(继承科比打铁)、“张全蛋”(全场得分挂零)等衍生绰号,构成中国球迷特有的篮球话语体系。

五、绰号的商业与文化价值

“皇阿玛”的破圈效应带来多重影响:

丹尼·格林的“皇阿玛”之名,本质上是一场跨越太平洋的文化合谋——中国球迷以语言为刀,将赛场表现雕刻成充满本土情结的集体记忆,而球员则以起伏的职业生涯为这段记忆注入动态注解。这种互动不仅丰富了NBA的全球叙事维度,更揭示了体育作为文化载体的无限可能:当一记三分球既能决定总冠军归属,也能在异国语境中演变为“铁打江山”的戏说时,篮球早已超越了竞技本身,成为连接不同文明的生动注脚。