在足球世界的璀璨星河中,巴西始终是那颗最耀眼的明星。当人们谈论桑巴军团时,往往会聚焦于他们华丽的脚法与自由的足球风格,却鲜少注意到潜藏在这片热土背后的语言密码——它不仅塑造了巴西足球的独特性,更是解开其文化基因的关键钥匙。

一、语言基底:葡萄牙语的统治地位

作为南美洲唯一以葡萄牙语为官方语言的国家,巴西的足球体系从青训到职业联赛都建立在这一语言基础之上。自16世纪葡萄牙殖民者将足球前身的“踢石游戏”带入巴西后,葡萄牙语便成为足球交流的核心工具。国家队的战术讲解、更衣室沟通乃至球员采访,均以葡萄牙语为载体。即便是外籍教练,如曾执教巴西队的蒂特,也必须通过葡语翻译实现精准的战术传达。

葡萄牙语在巴西的独特性体现为与欧洲原版的显著差异。例如,巴西人将“足球”(futebol)一词的尾音“l”弱化为“u”音,形成独特的发音习惯;战术术语中的“压迫”(pressão)一词在实际使用中常被简化为俚语化的“aperto”。这种语言在地化演变,恰恰映射出巴西足球自由奔放的特质。

二、方言拼图:多元文化的足球表达

巴西的语言版图远非单一葡萄牙语能够概括。在亚马逊地区,土著语言图皮语(Tupi)的词汇仍被融入足球术语,如用“curumim”(意为孩童)指代青年球员;南部的高卓方言(Dialeto gaúcho)则因受西班牙语影响,创造出“guri”(男孩)这类特有称呼,成为当地足球文化的身份标识。

移民潮带来的语言碎片更构成独特景观:在圣保罗的意大利移民社区,“trequartista”(经典前腰)直接沿用意大利语;德裔聚居区则保留“torwart”(守门员)的德语词汇。这种语言混搭在俱乐部层面尤为明显,科林蒂安队的更衣室内常出现葡语、日语、阿拉伯语交织的奇特场景。

三、足球语境下的语言嬗变

巴西足球特有的“俚语体系”形成了一套加密的交流密码。当教练喊出“Bola na área!”(把球传进禁区),实际隐含着复杂的战术信号:可能是要求边锋下底传中,也可能是暗示中锋迂回策应。球员间流行的“Firula”(花式动作)、“Drible da vaca”(牛式过人)等词汇,既是技术术语,更是街头足球美学的语言结晶。

这种语言创新在青训体系中具象化为教学范式。闻名全球的弗拉门戈青训营开发出“动词+身体部位”的特殊教学法:如“escanteiar com a canela”(用胫骨踢角球)强调特定技术细节,将抽象战术转化为可感知的肢体指令。巴西足协2018年推出的《青训术语标准化手册》,更系统收录了217个经过语言学优化的足球专业词汇。

四、语言战略:全球化时代的沟通革命

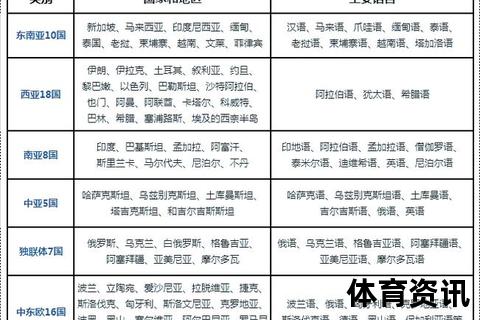

面对球员输出的全球化趋势,巴西足球界正在构建多语言支持体系。巴西足协要求U15以上梯队必修英语和西班牙语,帕尔梅拉斯俱乐部甚至引入人工智能翻译设备,实现葡语指令实时转化为意甲、英超常用术语。这种语言能力的拓展直接反映在国家队阵容中:当前巴西队26名球员中,18人具备双语能力,5人掌握三门以上语言。

语言战略的升级重塑着巴西足球的国际化路径。当维尼修斯用流利的西班牙语接受皇马电视台采访,当安东尼以德语与多特蒙德教练组讨论跑位路线时,他们事实上正在构建超越地理边界的新足球话语体系。巴西体育部2024年启动的“语言+足球”海外推广计划,更将葡萄牙语教学与足球夏令营结合,在35个国家建立文化输出据点。

在亚马逊雨林与马拉卡纳球场的交响中,巴西足球用语言编织出独特的文化经纬。从葡萄牙语的正统性到方言的多样性,从街头俚语的灵动到战术术语的精密,这种多层次的言语生态不仅承载着足球技艺的传承,更昭示着一个足球王国对自我身份的永恒追寻。当新一代巴西球员用混合着俚语、西班牙语和战术术语的“足球世界语”驰骋绿茵时,他们正在书写着属于这个时代的语言史诗。