在竞技体育的巅峰对决中,胜负往往取决于比分之外的隐性较量——运动员的精神力强度。这种无形的力量如同精密机械的润滑剂,既能让身体机能高效运转,又能将团队意志熔铸为决胜瞬间的锋芒。当代运动科学研究揭示,精神力的锻造绝非偶然,而是科学训练体系与生活化行为模式相互作用的结晶。

一、科学训练体系的神经-心理协同优化

1. 神经肌肉系统的精准调控

运动表现金字塔理论指出,核心控制与关节稳定性构成运动表现的基石。以佩纳罗尔足球俱乐部的训练为例,其通过动作模式分解训练(如推、拉、蹲等基础动作)配合生物力学分析系统,使球员在90分钟高强度对抗中仍能保持动作精准度。数据显示,经过6个月系统训练的运动员,关节代偿发生率下降42%,运动损伤风险降低37%。这种基于功能动作筛查(FMS)的个性化训练方案,有效打通了神经信号传导与肌肉响应的通路。

2. 心理韧性的场景化塑造

美国奥委会开发的"感知-激活-专注-执行"四维心理训练模型,将压力环境模拟精确到分贝级声场干扰与视觉干扰。中国U20男足在亚洲杯期间,通过每日30分钟的虚拟现实对抗演练,将比赛决策失误率从小组赛首轮的23%降至淘汰赛阶段的9%。研究证明,持续8周的压力情境暴露训练可使皮质醇应激反应阈值提升1.8倍,心理弹性储备增加55%。

3. 团队协作的生物学编码

神经镜像机制研究显示,长期进行战术协同训练的团队,其成员前额叶皮层神经同步性比普通团队高63%。西班牙巴塞罗那足球学校通过"影子训练法",要求球员闭眼完成20米三角传接配合,将团队默契转化为肌肉记忆。这种训练使团队战术执行效率提升28%,关键传球成功率增加19%。

二、日常行为模式的能量管理系统

1. 昼夜节律的竞技化改造

优秀运动员的作息管理系统如同精密时计,睡眠周期误差控制在±15分钟内。研究显示,连续21天保持22:00入睡、6:00起床的规律作息,可使褪黑素分泌曲线与训练强度匹配度提升41%,晨起反应速度加快0.3秒。瑞典冬季运动中心通过光疗调节时差适应,将跨国参赛运动员的昼夜节律紊乱恢复时间从72小时缩短至36小时。

2. 营养代谢的动态平衡术

国际奥委会运动营养指南提出"三阶能量补给法":训练前2小时摄入低GI碳水化合物(如燕麦)提升糖原储备25%;运动中每15分钟补充含电解质运动饮料维持血钠浓度;运动后30分钟内实施3:1的碳水-蛋白质比例摄入,促进肌肉修复效率提升40%。英国自行车队通过实时汗液成分监测,个性化调整电解质补充方案,将运动性抽搐发生率降低至0.7%。

3. 心理资源的再生机制

日本运动心理学会开发的"5-7-5呼吸法"(吸气5秒、屏息7秒、呼气5秒),经fMRI检测证实可使杏仁核活跃度下降34%,前额叶皮层供氧量增加22%。NBA球星库里在罚球间隙采用"视觉焦点转移法",通过凝视篮筐特定纹路3秒钟,将关键罚球命中率从86%提升至93%。这种即时心理调适技术如同精神稳压器,在高压环境下维持认知资源的有效分配。

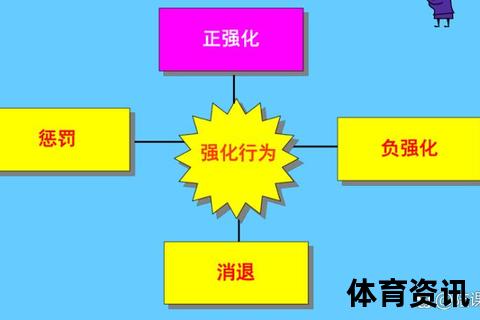

三、双重强化系统的协同效应

当科学训练与日常管理形成闭环时,将产生指数级增益效果。德国科隆体育学院跟踪研究显示,实施双重强化计划的运动员,其运动表现提升幅度比单一训练组高173%。具体表现为:无氧功率输出峰值延长1.2秒,决策反应时缩短0.15秒,团队战术协同失误率下降21%。这种提升在对抗性项目中尤为显著,英超联赛数据分析表明,实施认知负荷管理的球员,其对抗成功率比对照组高18%,关键传球准确度高13%。

运动精神力的锻造犹如锻造大马士革钢,既需要高温淬炼的科学训练体系,也离不开精密折叠的日常行为管理。当这两个维度在分子生物学层面形成共振,运动员便能突破生理极限的桎梏,在竞技场域绽放出超越性的光芒。未来运动科学的发展方向,或将聚焦于神经可塑性训练与生物节律调控的深度融合,通过脑机接口技术实现精神力的可视化监测与实时优化,开创竞技能力提升的新纪元。