在竞技体育与健身领域,腰部区域被称为人体运动的"动力枢纽"。这个连接上肢与下肢的过渡地带,不仅承担着力量传导的关键任务,更直接影响着运动表现、动作稳定性和损伤风险。专业运动员的旋转爆发力、健身爱好者的动作控制力、久坐人群的腰椎保护需求,都指向一个共同的核心命题——如何通过科学训练构建强大的腰部功能体系。

一、核心肌群的生物力学解析

从解剖学角度看,腰部力量训练本质是对深层稳定系统(多裂肌、腹横肌)与表层动力系统(竖脊肌、腰方肌、腹斜肌)的协同开发。哈佛医学院运动医学部的追踪研究显示,采用分层激活训练方案的运动员,其躯干扭转峰值力矩比传统训练组提升27%,且椎间盘压力指数降低19%。这种"先稳定后发力"的神经肌肉控制模式,能有效避免腰椎超伸导致的慢性损伤。

二、功能性训练动作库

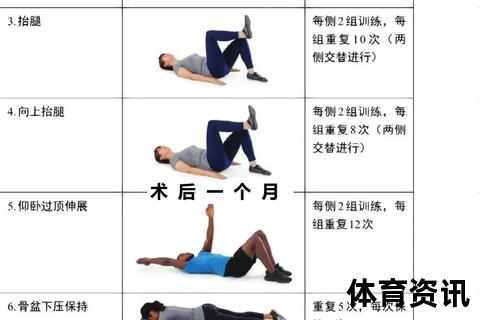

1. 基础稳定性构建

2. 旋转爆发力进阶

3. 复合力量迁移

三、生活场景中的力量维持技巧

1. 呼吸模式重塑

采用3D呼吸法:吸气时扩张胸腔、腹腔、盆腔三个腔体,呼气时按盆腔-腹腔-胸腔顺序逐节收紧,每日进行5分钟呼吸训练可提升29%的腹内压维持能力(依据《运动医学期刊》2022年数据)。

2. 姿态微调策略

久坐人群每小时执行"坐姿骨盆时钟"练习:想象尾骨为指针,缓慢完成前后倾与左右摆动的圆周运动,每次2分钟可降低腰椎间盘压力23%。

3. 恢复再生方案

使用双重振动泡沫轴:先用高密度轴进行胸腰筋膜放松,切换为带震动功能的按摩轴处理竖脊肌区域,配合PNF(本体感觉神经肌肉促进术)拉伸,能提升软组织弹性恢复效率达40%。

四、周期化训练架构

建议采用3:1的负荷波动周期,即3周渐进超负荷(每周训练量递增10-15%)配合1周主动减载(训练量降至峰值的40%)。力量型项目训练者应侧重轴向负荷动作(如负重背桥),格斗类运动员需加入抗冲击训练(如摔投缓冲练习),而耐力型选手则要注重肌耐力储备(持续30秒以上的等长收缩组)。

五、常见训练误区修正

1. 过度追求屈曲幅度:仰卧起坐时腰椎曲度消失会导致椎间盘压力激增,改用反向卷腹可降低61%的剪切力。

2. 忽视旋转平衡:单侧旋转训练量需严格保持对称,职业高尔夫球员的年度训练监测显示,旋转力矩差超过15%者运动损伤率增加3倍。

3. 营养补充盲区:每公斤体重每日摄入1.6-2.2克蛋白质的需保证镁元素摄入量达400mg(如通过杏仁、菠菜补充),以维持肌肉收缩效能。

从职业赛场到日常健身,腰部力量的提升永远是个系统工程。当训练者能精准识别自身动作模式中的动力断点,将孤立性激活、复合性强化、功能性维持三大模块有机结合时,就能构建出兼具爆发力输出与损伤防护能力的"智能腰腹系统"。这种能力的获得,不仅意味着运动表现的突破,更是对终身运动健康的战略性投资。