半程马拉松(21.0975公里)作为大众跑者迈向长距离赛事的“黄金门槛”,既考验耐力,也需科学规划。无论是初涉跑步的新手,还是追求突破的进阶者,理解达标时间、掌握训练方法、熟悉赛事规则,是安全完赛并实现目标的核心要素。本文结合专业视角与实战经验,解析半程马拉松的“合格”标准,并提供可落地的训练建议与参赛指南。

一、半马“合格”的多元定义

1. 官方关门时间

多数赛事设定3小时为完赛底线,对应配速约8分30秒/公里。此标准旨在确保赛道安全与秩序,例如宜都半马、上海半马等均采用3小时限时。部分赛事放宽至4小时(如复杂赛道或高海拔地区),需以官方信息为准。

2. 大众能力等级

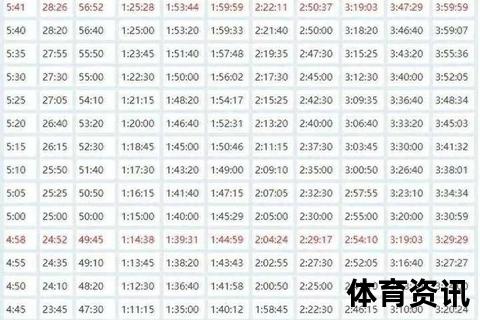

根据跑圈普遍共识,完赛时间可划分为10个等级:

对普通跑者而言,2小时至2小时30分是较现实的“合格”区间,对应配速5分40秒至7分/公里。

3. 运动员等级标准

根据2025年《运动员技术等级标准》,男子半马需跑进1:12:00、女子1:26:11可申报三级运动员,国际级健将则要求男子1:03:16、女子1:12:10。此标准面向职业选手,大众跑者可参考但不强求。

二、科学训练:从完赛到进阶的路径

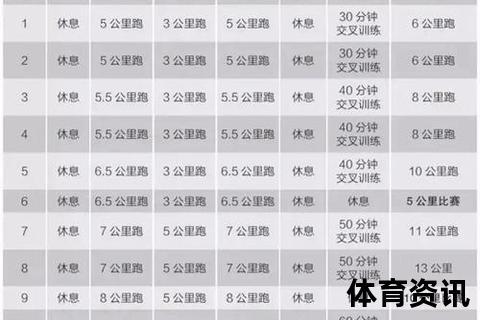

1. 基础能力构建(8-12周)

2. 专项强化周期(6-8周)

3. 赛前调整(2周)

三、赛事要求:规则、健康与策略

1. 参赛资格与健康审核

2. 装备与补给策略

3. 配速与心理调控

四、常见误区与风险规避

1. 过度追求跑量:月跑量超200公里可能引发疲劳性损伤,需平衡强度与恢复;

2. 忽视热身与冷身:动态拉伸与慢跑冷身可降低肌肉拉伤风险;

3. 盲目攀比配速:根据训练数据设定目标,避免跟随他人节奏导致后程崩溃。

半程马拉松的“合格”不仅是时间的数字,更是对科学训练、身体管理、心理韧性的综合考验。无论是初跑者的2小时30分,还是精英选手的1小时30分,每一份成绩都凝结着坚持与智慧。正如职业教练所言:“跑步只有累积,没有奇迹”——选择适合的赛事,制定科学的计划,方能在这场21公里的旅程中,收获超越终点的成就感。