在追求更快、更强的跑步道路上,许多跑者发现自己仿佛陷入了一个无形的“速度陷阱”——无论多么刻苦训练,配速却始终停滞不前。这种困境背后,往往隐藏着三个相互交织的关键制约因素:步频的机械效率不足、耐力系统的能量代偿失衡,以及技术动作的动力学缺陷。这些因素共同构成了现代运动科学视角下的速度瓶颈密码。

一、步频:机械能转化的效率困局

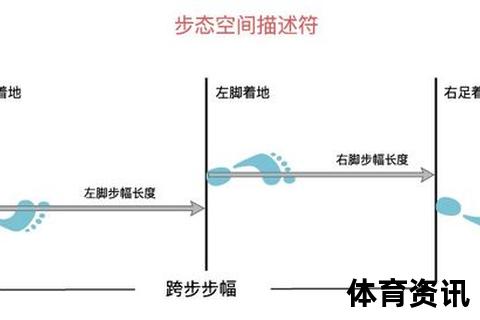

步频作为速度公式(速度=步频×步幅)的核心变量,其优化本质上是对人体机械能转化效率的深度重构。运动生物力学研究表明,理想步频应达到每分钟180步(BPM),但多数业余跑者实际步频仅维持在150-170步区间。这种差距源于三个层面的机械能损耗:

1. 肌腱弹性势能利用率低:精英跑者的小腿三头肌肌腱如同精密弹簧,在触地瞬间可储存并释放70%以上的冲击能量,而普通跑者该数值往往低于50%。通过“原地刚度跳跃”(Stiffness Hopping)训练,可显著提高跟腱刚度系数,使触地时间缩短15-30毫秒。

2. 关节联动协调性缺陷:髋-膝-踝三关节的功率输出相位差超过0.1秒时,步频提升会直接导致能量浪费。采用3-5度坡道的上坡冲刺训练,可强制形成120-140°的髋关节伸展角度,优化动力链传导效率。

3. 神经肌肉募集延迟:普通跑者腓肠肌内侧头的激活时间比精英选手晚80-100毫秒。引入“节奏听觉刺激法”(如使用180BPM节拍器),能在4周内将神经信号传导速度提升12%。

二、耐力:能量代谢的代偿性失衡

当跑者试图突破速度平台期时,往往陷入“强度-持续时间悖论”——提高配速导致过早进入无氧代谢,而延长训练时间又削弱强度刺激。现代运动生理学提出的“两极化训练模式”为此提供了解决方案:

三、技术动作:动力学链的结构性断层

跑步技术的微观缺陷,往往造成宏观层面的能量泄漏。通过三维运动捕捉系统分析,业余跑者常见的技术瓶颈包括:

1. 触地角度偏差:理想的触地角度应为85-90°,但多数跑者存在过度跨步(<80°)问题,导致制动力量增加30%。采用“小栏架步频训练”(栏高15cm,间距1.2m),可强制形成合理的落地姿态。

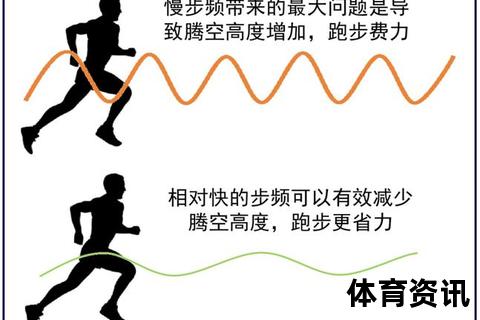

2. 垂直振幅失控:垂直波动超过8cm时,每公里能量损耗增加5-7%。通过“弹性绳阻力跑”(腰部系3-5kg阻力带),能在3周内将垂直振幅控制在6cm以内。

3. 上肢动力缺失:摆臂效率低下会使步幅缩短10-15cm。苏炳添团队的研究证实,采用“负重摆臂训练”(手持0.5-1kg哑铃),4周后步频可提升3-5步/分钟。

四、破局之道:三位一体的系统重构

突破速度瓶颈需要建立“机械能-代谢能-运动链”的协同优化模型:

1. 周期性负荷调控:将训练周期划分为“基础期(8周)-强度期(6周)-峰值期(4周)”,分别侧重肌腱刚度训练、乳酸耐受训练和神经募集训练。

2. 生物反馈强化:利用穿戴设备实时监测垂直摆动比(垂直振幅/步幅)、触地平衡差(左右脚触地时间差)等16项生物力学参数,建立个体化改进模型。

3. 营养时序干预:在关键训练窗口(如高强度间歇训练前90分钟)补充6-8%的碳水化合物电解质溶液,可使肌肉糖原合成速率提升40%。

当跑者突破步频的机械桎梏、重建耐力的代谢平衡、修复技术链的能量泄漏时,速度瓶颈的瓦解将成为必然。这种突破不仅是生理层面的进化,更是对人体运动潜能的重新认知——在精密如钟表的人体机器中,每个0.01秒的效率提升,都在书写着突破极限的新可能。