在瞬息万变的篮球赛场上,裁判的哨声往往能瞬间改写比赛走向,而走步违例作为最常见的判罚争议点,始终牵动着球员与观众的心弦。理解这项规则不仅是球员的基本功,更是观众深度欣赏比赛的技术密码。

一、规则定义:中枢脚法则的底层逻辑

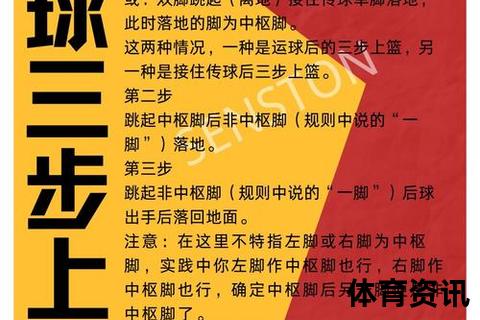

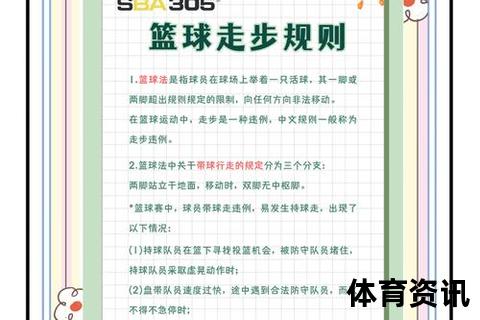

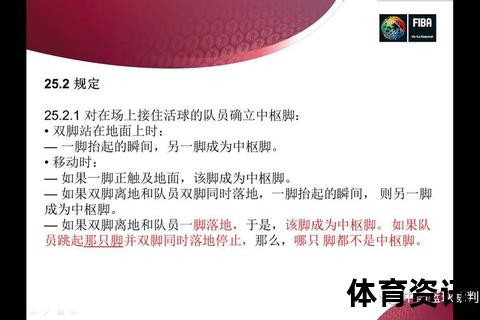

走步违例的本质是持球者突破篮球运动的位移限制,其核心判断标准围绕"中枢脚"展开。根据国际篮联(FIBA)2023版规则,中枢脚的确立需遵循三步原则:当球员双脚着地接球时,首次抬起的脚为非中枢脚;移动中接球则以首次触地的脚为"第0步",随后触地的脚确立为中枢脚。

新规相较于旧规的关键革新在于:移动中结束运球时,若单脚触地,旧规直接将其定为中枢脚,而新规则将下一次触地动作视为"第一步",使欧洲步、双撤步等复杂动作获得合规空间。这种改变体现了规则制定者"鼓励技术发展,包容创新动作"的理念。

二、判定标准:四维视角下的动态分析

1. 运球启动阶段

运球必须在球离手后才能抬起中枢脚,若球员在球未离地时先移动中枢脚,即构成"启动走步"。典型案例是球员持球三威胁时,未下球先挪动轴心脚。

2. 投篮动作分解

投篮时允许中枢脚离地,但需满足"零接触法则"——球离手前任意脚不得二次触地。科比标志性的后仰跳投与哈登的后撤步三分,正是精准把握抬脚时机与出手节奏的典范。

3. 转身技术边界

2022年NBA季后赛东契奇对太阳队的经典转身动作引发争议:持球转身时中枢脚(左脚)发生滑动位移约3厘米,虽未被吹罚但实际已构成"隐蔽性走步"。这类毫米级判断考验裁判的动态视角。

4. 特殊动作解析

三、实战案例:三幕经典争议解读

案例一:库里2022年走步风波

对阵独行侠的关键时刻,库里接球后右脚跟轻微拖动2厘米。慢镜头显示,此时球仍与左手掌接触,构成运球结束状态下的中枢脚移动,裁判精准捕捉到这个毫米级违例。此案例揭示职业联赛对"收球时机"判罚的严苛标准。

案例二:郭艾伦亚洲杯转身违例

2017年亚锦赛中,郭艾伦施展背后换手转身时,中枢脚(右脚)在球离手前发生位移。虽未被当场吹罚,但技术回放证实这属于典型的"转身走步",体现临场判罚尺度差异。

案例三:詹姆斯坦克突破争议

2023年湖人VS勇士的比赛中,詹姆斯突破时出现"悬浮运球"接续三步上篮。争议焦点在于收球时机的判断:若第0步判定在左脚触地瞬间,则后续动作合规;若判定在右脚触地时,则构成走步。这类案例显示0.2秒的时间差足以改变判罚结果。

四、规则演进:从限制到包容的技术革命

FIBA近十年三次修订走步条款,折射出篮球运动的哲学转变。2017年规则将中枢脚判定延后0.5步,使球员接球顺步突破的流畅性提升27%;2023年新增"持球滑行容忍度",允许收球后0.3秒内的惯性移动。这种改变使国际比赛场均得分增加9.2分,比赛观赏性显著提升。

但对基层裁判而言,新规带来双重挑战:需在0.8秒内完成"收球判定-中枢脚确认-步数计算"的决策链;同时要平衡"技术宽容度"与"规则严肃性"。2024年CBA技术报告显示,走步误判率仍高达18.7%,主要集中于转身动作与急停跳投的衔接判断。

五、训练建议:规避违例的三重防线

1. 意识培养:通过VR技术模拟200+种违例场景,强化中枢脚的空间感知

2. 动作固化:采用标记法训练,在球场特定位置设置触地提示点,规范收球步点

3. 影像分析:利用Kinexon运动传感器捕捉脚步数据,建立个人动作数据库

从规则条文到赛场实践,走步判罚始终是动态平衡的艺术。正如NBA裁判总监蒙蒂·麦克琴所言:"我们不是在执行物理定律,而是在守护篮球哲学——让天赋在规则框架内绽放。"理解这份平衡之道,方能真正领悟篮球运动的深层魅力。