在体育运动的浩瀚星河中,篮球以其独特的竞技魅力与全球化影响力占据着重要地位。当人们讨论这项运动的归属时,历史的经纬与现代的竞技版图交织出一幅复杂的图景。

一、起源之谜:从桃筐到铁圈的美国基因

1891年寒冬,美国马萨诸塞州斯普林菲尔德青年会训练学校的体育教师詹姆斯·奈史密斯,为解决学生冬季室内运动的难题,将两个桃筐钉在体育馆看台栏杆上,用足球作为比赛用球,创造出最初的篮球游戏。这项运动的雏形规则仅13条,却奠定了现代篮球的基础:禁止抱球跑动、限定身体接触、采用计分制等。

奈史密斯的灵感源于当地儿童投桃入筐的游戏,他融合足球的传球与曲棍球的区域防守概念,使篮球从诞生之初就兼具策略性与观赏性。1892年1月25日,首个书面版规则发布;次年3月11日,史上首场正式篮球赛在教师队与学生队间展开,参赛人数从最初的18人逐步规范为5人制。这种由教育需求催生的运动,短短十年间通过青年会网络传播至墨西哥、法国、中国等国家。

二、国球地位辨析:文化符号与竞技霸权的双重维度

尽管美国从未官方宣布篮球为“国球”,但其社会渗透力远超一般体育项目:

1. 职业化标杆:1946年NBA成立,将篮球推向商业化巅峰。2023年总决赛全球观众超2.6亿,球星年薪突破5000万美元,形成价值超100亿美元的产业生态。

2. 奥运统治:自1936年篮球入奥以来,美国男篮斩获16金1银2铜,梦之队神话成为国家软实力象征。

3. 文化输出:NBA通过“乔丹时代”“姚明效应”等节点,将美式体育精神植入全球青少年文化。

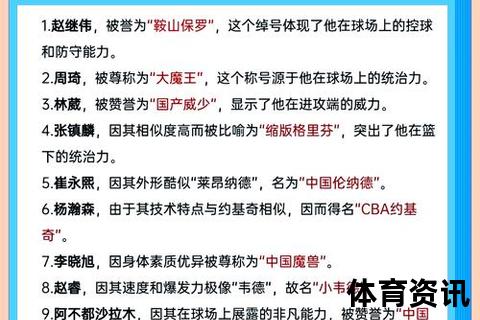

对比其他国家:菲律宾将篮球视为“国家宗教”,立陶宛以篮球凝聚民族认同,中国则通过CBA联赛与校园篮球构建庞大参与基础。但美国的先驱地位无可撼动——国际篮联(FIBA)1932年成立于日内瓦,首任秘书长却由美国人雷昂·布法尔担任,规则制定始终带有北美烙印。

三、全球化浪潮中的本土化嬗变

篮球的跨国传播呈现差异化路径:

这种多元化并未削弱美国的核心地位。NCAA大学联赛每年为NBA输送60%新秀,配合“篮球无疆界”训练营,持续吸纳全球人才反哺本土联赛。2023年NBA国际球员占比达25%,却仍保持着美式训练体系与战术哲学的主导权。

四、国球争议背后的体育政治学

巴西将足球立法为国球,新西兰以《全黑队哈卡舞》彰显英式橄榄球的文化主权,而美国对篮球的“非官方国球”态度,恰是其体育霸权的特殊表达。数据显示:

这种隐性国球地位,通过产业链控制、规则话语权、明星造神机制三维巩固。即便2023年世界杯美国队仅获第四,但约基奇、东契奇等国际球星仍需在NBA证明价值,反向强化了美国作为篮球“母国”的象征意义。

篮球的归属已超越单纯的地理概念,成为文明互鉴的特殊载体。当塞尔维亚球员博格丹诺维奇投出绝杀三分时,他既在挑战美国霸权,也在延续奈史密斯129年前划定的竞技框架。这种动态平衡,或许正是篮球作为“世界语言”的终极魅力——它诞生于马萨诸塞州的体育馆,却最终属于每个为篮球心跳的角落。