在职业体育的聚光灯下,运动员的每一次退场都像一道裂痕,撕开了竞技场表面光鲜的幕布。2025年厦门马拉松赛场上,一位选手因身体不适主动退赛的微博引发热议;同年WTT球星挑战赛金奈站,中国乒乓球队集体退赛的决策掀起舆论巨浪——这些事件背后,是个人与制度、理性与情感交织的复杂博弈。

一、客观环境:制度困境与生存压力

中超联赛2022赛季的集体弃赛潮,折射出职业体育在特殊社会环境下的脆弱性。当疫情导致球员无法凑齐时,多达32轮比赛中出现多支球队直接退赛,足协被迫以0-3判负规则维持赛程。这种制度性妥协暴露了职业联赛应急机制的缺失:防疫政策放开后,联赛未能及时建立弹性补赛制度,使得球队在遭遇突发状况时只能选择“战术性弃赛”保全运营根基。

更深层的矛盾在于经济生态失衡。中超俱乐部欠薪率曾高达80%,深圳队2022赛季末因资金链断裂连续弃赛的案例显示,当生存需求与竞技目标冲突时,球队往往选择牺牲短期成绩。这种现象在职业体育中并非孤例,波兰华沙莱吉亚俱乐部2014年欧冠违规使用禁赛球员事件,本质上也是经济压力下的铤而走险。

二、主观抉择:心理危机与价值重构

美国体操名将拜尔斯在2021年东京奥运会上的退赛宣言“我必须考虑我的心理健康”,标志着运动员心理议题从禁忌走向公共讨论。研究显示,41.4%的奥运级别运动员存在至少一种精神疾病诊断标准,抑郁、焦虑等情绪障碍成为隐形杀手。日本网球运动员大坂直美因媒体采访压力退赛的争议事件,揭示了职业体育对心理健康的系统性忽视:赛事组织者更关注商业利益,而忽视运动员的情绪承载极限。

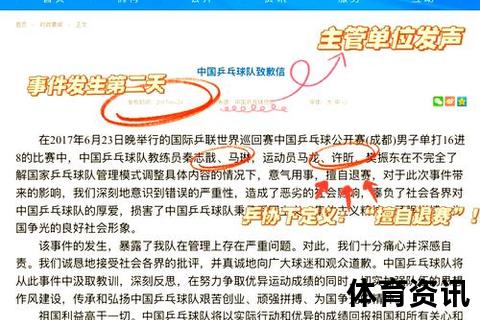

这种心理博弈存在双重维度:个体层面,运动员需在“坚持完赛”的职业精神与“及时止损”的自我保护间权衡;集体层面,团队管理者常在选手健康与商业合约间取舍。2025年国乒退出WTT赛事的选择,表面是备战全运会的战略调整,实则暗含对低级别赛事投入产出比的精密计算。

三、决策模型:博弈论视角下的退赛机制

运用冯·诺伊曼的博弈论框架分析,退赛决策本质上是多方利益相关者的策略互动。以中超弃赛为例,形成“球队-足协-赞助商”三方博弈矩阵:球队追求运营安全(占优策略),足协需维护联赛公信力(惩罚机制),赞助商要求曝光度(违约风险),最终演化出“选择性弃赛”的纳什均衡。

个体决策则呈现“智猪博弈”特征:明星运动员如梅西2024年香港表演赛缺席引发的舆论风暴,体现头部选手的退赛成本远高于普通运动员。当商业价值与身体状态形成冲突时,顶级运动员倾向于采取保守策略,这种现象在老龄化运动员群体中尤为显著。

四、治理路径:构建韧性赛事体系

解决弃赛困局需建立分级响应机制。巴西沙佩科恩斯队空难后,联赛采用“协议弃赛+积分豁免”模式,既维护竞技公平又体现人文关怀,为不可抗力事件处理提供范本。世界田联2024年推行的“心理健康暂停”规则,允许运动员在赛事期间申请48小时心理干预窗口,将心理健康纳入正式保障体系。

技术创新为决策提供数据支撑。中国乒乓球队采用的情绪监测系统,通过生物传感器实时采集运动员压力指数,为退赛决策提供客观依据。英超联盟引入的“赛事风险评估矩阵”,综合天气、赛程密度、伤病率等12项参数预测弃赛概率,实现风险前置管理。

当竞技体育从纯粹的体能较量演变为复杂的系统工程,每一次退赛抉择都是透视体育的棱镜。2025年厦门马拉松退赛选手在社交媒体写下“终点是安全回家”的感悟,恰揭示了现代体育精神的本质回归:在追求卓越与保全人性之间,人类始终在寻找动态平衡的支点。这种平衡的艺术,或许比奖杯更能定义体育文明的进步刻度。