举重训练费用解析-课程器材价格参考与预算规划指南

19429202025-04-14赛后回忆8 浏览

举重训练作为一项兼具力量、技术与美学的运动,正吸引着越来越多健身爱好者从传统健身房转向更具挑战性的领域。无论是追求竞技突破还是提升综合体能,了解举重训练的成本结构并制定科学的预算规划,成为开启这项运动的关键第一步。本文将深入解析举重训练的核心成本模块,结合器材市场动态与训练策略,为不同需求人群提供可落地的财务方案。

一、举重训练的成本构成体系

举重训练的成本投入可分为硬件设备、专业课程、场地使用、辅助消耗品四大维度。以奥运会标准举重动作为基准,系统训练的年均花费约在8000-30000元区间,具体差异取决于训练目标(如业余爱好或专业竞技)与资源获取方式。

1. 专业课程:技术精进的核心投资

私教指导:举重动作的技术门槛决定了专业指导的必要性。一线城市举重专项私教课时费约300-800元/小时,初期技术打磨阶段建议每周2-3课时,持续3个月以上形成动作定型。

团体课程:CrossFit馆或举重俱乐部的团体课(150-300元/节)适合预算有限者,但需注意教练资质与学员比例,确保个性化指导。

在线资源:YouTube频道(如Zack Telander)与专业平台(Catalyst Athletics)提供免费技术解析,适合作为补充学习工具。

2. 硬件设备:长期投入的关键领域

举重杠铃:专业级IWF认证杠铃(如Eleiko)价格约2-5万元,其轴承系统与弹性可承受高频次砸地;入门级训练杆(Rogue Ohio Bar)约3000-6000元,适合非竞技使用。

杠铃片:竞技包胶片(25kg)单价约800-1500元,需配置不同重量形成梯度;家用铸铁片成本可降低至200-500元/片,但缓冲性能较差。

举重鞋:足跟楔形设计对发力至关重要,Adidas Adipower(约1500元)与Nike Romaleos(约1800元)为热门选择,国产仿款(如安踏)可控制在500元内。

3. 场地使用:不可忽视的隐性成本

专业场馆:配备举重台与缓冲地垫的场馆月费约800-2000元,如选择CrossFit认证场馆(如Reebok CrossFit Box)则需额外支付品牌溢价。

家庭改造:6平方米训练区需铺设3cm厚橡胶地垫(约200元/㎡),搭配简易深蹲架(3000-8000元)可构建基础训练空间。

4. 辅助消耗品:持续支出的细节项

护具套装:竞赛级护腕(50-200元)、举重腰带(300-1000元)、镁粉(30元/月)构成基础防护组合,职业选手常使用医用级弹性绷带(100元/卷)强化关节。

营养补给:按体重1.2-1.5g/kg的蛋白质需求计算,70kg训练者日均需84-105g蛋白质,乳清蛋白粉(5kg约500元)可覆盖40%需求,其余通过膳食补充。

二、器材市场趋势与选购策略

2025年举重训练器行业报告显示,智能化与模块化设计成为主流趋势。消费者可参考以下选购逻辑:

1. 分阶段投入策略

入门期(0-6个月):优先配置举重鞋、护腕、15kg训练杆与在线课程,预算控制在3000元内,重点培养动作模式。

进阶期(6-24个月):增设竞技杠铃、缓冲地垫与25kg标准片,引入心率监测手环(如Garmin Forerunner 255)优化训练负荷,总投入约1.5-2万元。

专业期(24个月+):定制化配置竞赛级器材,搭配VBT(速度基础训练)设备(如GymAware)进行生物力学分析,年维护成本约5000-8000元。

2. 二手市场与替代方案

闲鱼等平台流通的退役竞技器材(如曾用于全运会的泰山牌杠铃)价格可降至新品40%,需重点检查杆体直线度与套筒轴承状态。

利用户外健身区的单杠与深蹲架进行技术分解训练,结合弹力带(50-100元)模拟负荷,降低场地依赖。

三、预算规划模型与风险控制

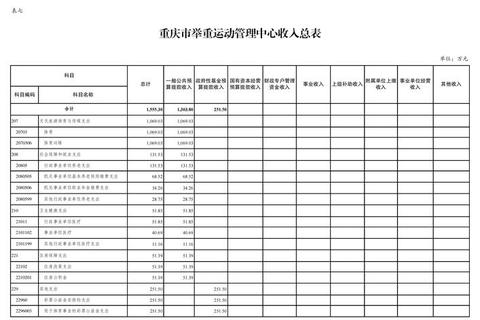

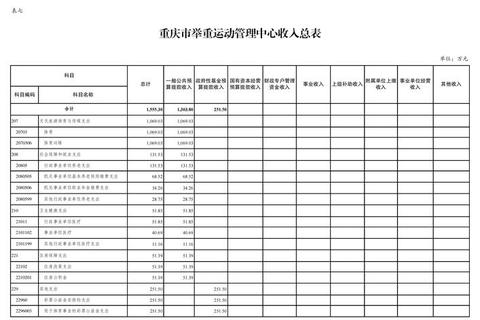

基于广西举重运动发展中心公布的训练经费结构,业余爱好者可参考以下分配比例:

1. 成本占比优化

技术投资(课程+录像分析):40%-50%

硬件设备(杠铃+护具):30%-35%

营养恢复(补剂+理疗):15%-20%

机动储备金:5%-10%

2. 风险控制要点

伤病预防:将10%预算用于动态捕捉评估(如使用Kinovea软件),避免错误动作导致的肩袖损伤与腰椎间盘突出。

财务弹性:采用“3个月滚动预算”制度,根据阶段性成果(如抓举PR提升)动态调整器材升级节奏。

替代方案:当杠铃采购超支时,可先用壶铃进行高翻变式训练(如双壶铃抓举),保持力量增长曲线。

四、特殊人群的定制化方案

1. 青少年运动员

选用直径25mm的女子训练杆(如Werksan Youth Bar)减轻关节压力,年度预算侧重技术课程(占比60%)与生长监测(骨龄检测约500元/次)。

2. 中老年爱好者

以功率输出(W/kg)替代绝对重量,搭配低杠位深蹲架(如Rogue SML-2)进行安全训练,优先采购缓冲性能达标的杠铃片。

举重训练的经济投入绝非简单的消费行为,而是对身体资本的战略性投资。通过精准识别自身需求阶段、把握器材技术迭代周期、建立动态预算模型,训练者可在控制财务风险的同时最大化运动收益。正如奥运冠军吕小军所言:“举重的艺术,在于用最经济的动作举起最大的重量”——这份经济性,既体现在技术层面,也贯穿于整个训练生涯的资源配置之中。