2025年3月22日,世界杯南美区预选赛第13轮的一场焦点战在乌拉圭的百年纪念球场打响。阿根廷凭借蒂亚戈·阿尔马达的一记惊天远射,客场1-0力克乌拉圭,以6分优势继续领跑积分榜。这场“拉普拉塔河德比”不仅延续了两队百年交锋的恩怨,更展现了南美足球的战术博弈与新生代球员的崛起。

历史背景:南美双雄的百年角力

自1901年首次交锋以来,阿根廷与乌拉圭的196次对决堪称南美足坛最悠久的德比之一。截至本场比赛前,阿根廷以92胜58负的战绩占据优势,但乌拉圭在主场曾多次制造冷门——例如2023年11月的世预赛中,乌拉圭便以2-0终结了阿根廷的14场不败纪录。两队的较量不仅是竞技对抗,更是文化认同的碰撞:阿根廷以“探戈足球”的华丽传控闻名,而乌拉圭则以“查鲁阿精神”的硬朗防守反击立足。

此役的特殊性在于阿根廷核心梅西与劳塔罗的缺阵,迫使主帅斯卡洛尼启用以阿尔瓦雷斯、阿尔马达为核心的年轻阵容。而乌拉圭则延续了贝尔萨的激进战术,试图通过高压逼抢遏制对手的传控体系。

战术博弈:传控与反击的极致较量

阿根廷的“无梅”体系

缺少梅西的阿根廷并未陷入混乱,反而通过阿尔瓦雷斯的全能跑动构建了新的进攻轴心。本场比赛中,阿尔瓦雷斯频繁回撤接应、拉边策应,甚至客串前腰角色,全场送出4次关键传球并助攻阿尔马达破门。他的活动范围覆盖全场,与恩佐·费尔南德斯形成“双核驱动”,既承担了串联中前场的任务,又通过无球跑动为边锋创造空间。

中场方面,麦卡利斯特与德保罗的双后腰组合通过精准的拦截和快速出球化解了乌拉圭的高位逼抢。尤其是麦卡利斯特,其86%的传球成功率成为攻防转换的枢纽。

乌拉圭的“查鲁阿式”压迫

贝尔萨的战术设计充满针对性:乌拉圭以4-2-3-1阵型展开高强度逼抢,利用巴尔韦德和本坦库尔的覆盖能力切割阿根廷的中场连线。上半场,乌拉圭控球率高达54%,并通过努涅斯的冲击力多次威胁阿根廷防线,但射正次数仅为2次,暴露出锋线效率不足的短板。

下半场,贝尔萨换上德拉克鲁斯加强边路突破,试图通过传中制造混乱,但阿根廷中卫组合罗梅罗与奥塔门迪的稳健发挥化解了危机。最终,乌拉圭全场12次射门仅1次射正,进攻终结能力的匮乏成为败因。

关键球员:阿尔马达的封神时刻

21岁的蒂亚戈·阿尔马达此役一战成名。第68分钟,他在左路弧顶接阿尔瓦雷斯回做,以一记贴地斩直挂死角,皮球时速达112公里/小时,门将罗切特鞭长莫及。这粒进球不仅展现了阿尔马达的远射功底,更体现了其冷静的决策能力——他本场传球成功率高达94.4%,并3次成功突破对手防线。

这位效力于美职联亚特兰大联的边锋,自2022年世界杯崭露头角后,逐渐成为阿根廷的“秘密武器”。斯卡洛尼评价他:“在高压环境下,阿尔马达展现了与年龄不符的成熟。”

胜负手:细节决定成败

1. 防守纪律性:阿根廷的防线经受住了考验。门将马丁内斯虽仅做出1次扑救,但其指挥防线造越位的成功率高达80%,尤其是第32分钟化解阿拉斯凯塔的远射至关重要。

2. 定位球攻防:乌拉圭获得5次角球,但全部未能转化为射门;阿根廷则通过一次快速反击锁定胜局,凸显了两队战术执行力的差距。

3. 红牌隐患:补时阶段冈萨雷斯的鲁莽犯规导致红牌,暴露出阿根廷在领先后心态的波动,也为后续对阵巴西的硬仗埋下隐患。

文化视角:南美足球的传承与变革

阿根廷与乌拉圭的对抗折射出南美足球的转型阵痛。近年来,欧洲战术体系对南美的渗透日益明显:阿根廷强调传控与整体协作,乌拉圭则试图在保留防守韧性的基础上融入快速传导。经济差距导致的人才流失(如乌拉圭的努涅斯、阿根廷的阿尔马达均效力海外联赛)仍制约着本土足球的发展。

值得一提的是,两队青训体系的差异也影响了比赛风格。阿根廷依托河床、博卡等俱乐部的青训营,培养技术型球员;乌拉圭则更注重身体对抗与战术纪律,以佩纳罗尔、民族队的“铁血”传统为根基。

未来展望:南美格局与世界杯前景

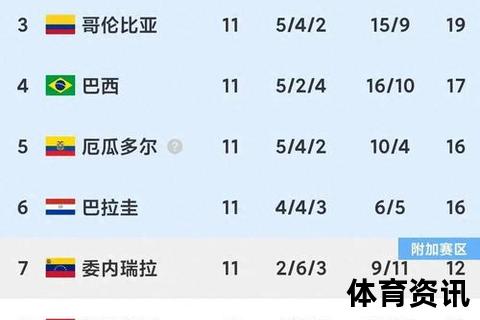

此役后,阿根廷以28分稳居榜首,若下一轮击败巴西即可提前锁定世界杯席位。而乌拉圭积20分暂列第四,需在后续比赛中提升进攻效率,尤其是努涅斯需找回俱乐部级别的终结能力。

对于阿根廷而言,年轻球员的成长令人欣喜。阿尔马达、恩佐等新生代球员已证明他们能在高压环境下承担重任,这为“后梅西时代”的阵容迭代奠定了基础。而乌拉圭则需在贝尔萨的战术框架下,挖掘更多进攻爆点,避免过度依赖个人能力。

这场1-0的胜利不仅是阿根廷战术革新的缩影,更是南美足球新旧力量交替的见证。当阿尔马达的世界波划破蒙得维的亚的夜空,潘帕斯雄鹰再次向世界证明:即使没有梅西,他们依然是不可忽视的冠军竞争者。而乌拉圭的“查鲁阿精神”能否在逆境中重生,或许将决定他们能否重返世界杯的荣耀舞台。