在数字化浪潮席卷体育行业的今天,网络言论的影响力与责任边界问题日益凸显——一条不当评论可能引发舆论风暴,一次失实报道或将损害运动员职业生涯。如何界定责任、构建科学的处罚机制,成为维护体育公平与行业形象的关键课题。

一、网络不当言论的界定与责任基础

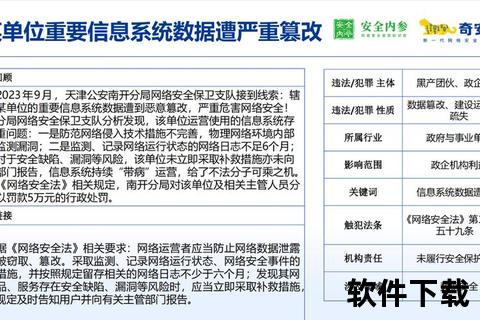

1. 法律框架与行业规则的双重约束

体育领域的网络言论管理以《中华人民共和国体育法》《治安管理处罚法》《民法典》为基础,同时受各体育协会章程及赛事管理细则约束。例如:

2. 责任主体的分类界定

| 主体类型 | 责任范围示例 |

||--|

| 运动员/教练员 | 社交媒体发表歧视性言论、泄露赛事机密 |

| 媒体从业人员 | 未经审核发布失实报道(如南方传媒集团记者奥运言论事件) |

| 观众及网民 | 网络暴力、编造运动员谣言(如贺某某编造奥运选手黄谣被刑拘案例) |

| 赛事组织方 | 纵容虚假宣传、未及时处置平台违规信息 |

3. 言论性质的认定标准

二、处罚机制的实施路径与典型案例

1. 内部处罚流程

体育组织通常采用“调查-听证-裁决”三级程序(见图1):

1. 线索受理:通过协会投诉平台或赛事监督委员会收集证据;

2. 独立调查:由纪律委员会或第三方机构核查言论内容及传播影响;

3. 听证申诉:涉事方可提交证据陈述,国际赛事需保障翻译服务;

4. 处罚公示:通过官网及合作媒体公布结果,重大案件报体育总局备案。

典型案例:某足球俱乐部工作人员在直播中质疑裁判受贿,经调查构成“不实指控”,最终被禁参与赛事组织工作3年。

2. 法律追责措施

3. 跨平台协作机制

体育组织与微博、抖音等平台建立关键词过滤清单,例如:

三、行业差异与特殊场景应对

1. 职业联赛VS业余赛事

| 对比维度 | 职业联赛(如CBA、中超) | 业余赛事(如马拉松) |

|-|--|--|

| 处罚力度 | 以经济处罚为主(俱乐部罚款可达百万) | 侧重资格取消(如禁赛3年) |

| 舆论敏感性 | 媒体关注度高,需48小时内回应 | 依赖属地网信部门协同处理 |

2. 国际赛事特殊规范

四、争议焦点与未来趋势

1. 言论自由与行业监管的平衡

2. 区块链技术在证据固化中的应用

部分电竞联盟已使用区块链存证系统,实现违规言论发布时间、修改记录的可追溯。

互动讨论

> 你认为运动员是否应完全禁止在赛后即时采访中评价裁判?欢迎在评论区分享观点,点赞最高者可获《体育赛事法律案例集》电子版。

(结尾)

从行业自律到法律惩戒,体育网络言论的治理需持续完善技术手段与制度设计。无论是运动员、媒体还是观众,唯有在尊重事实与规则的前提下理性发声,才能共同营造清朗的体育舆论生态。点击关注,获取最新体育合规指南与深度案例分析。