羽毛球运动作为一项兼具速度、技巧与策略的竞技项目,其赛制规则不仅是技术较量的框架,更是胜负悬念的核心载体。从发球权争夺到决胜局的心理博弈,每一分的得失都可能成为扭转战局的关键。本文将深入解析现代羽毛球比赛的局分规则体系,并结合实战案例与未来趋势,探讨其如何塑造比赛的战术逻辑与竞技魅力。

一、现行局分规则的核心框架

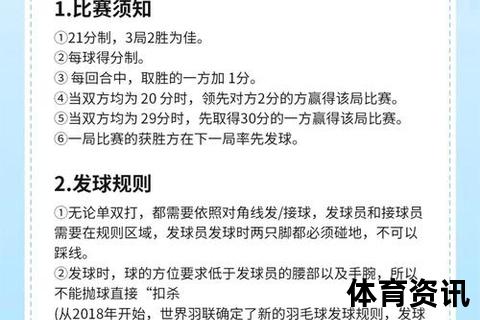

当前国际羽毛球联合会(BWF)采用三局两胜、每局21分制的计分规则,即选手需在单局中率先获得21分并至少领先2分方可胜出。若双方比分达到20平,则需继续比赛直至一方领先2分;若比分至29平,则先取得30分的一方获胜。这一规则自2006年取代旧有的15分制后,显著提升了比赛节奏与观赏性。

关键细节解析:

1. 发球权与得分权的绑定:比赛采用“每球得分制”,无论发球方或接发球方,只要赢得回合即可得分。发球权在得分时保留,失分后转移至对手。

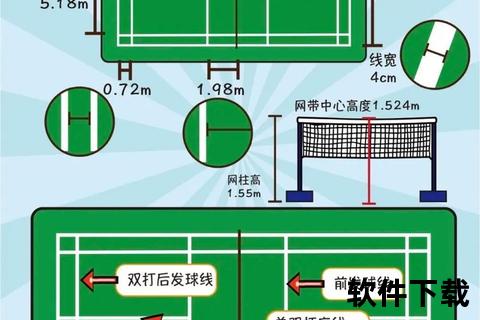

2. 发球区域轮换:发球方的站位根据当前得分奇偶性决定:偶数分在右半场发球,奇数分在左半场。这一规则旨在平衡场地条件对比赛的影响。

3. 技术暂停与换场:当一方达到11分时,比赛暂停60秒;每局结束后休息2分钟。决胜局中,当一方达到11分时需交换场地,以消除光线、风向等环境因素的干扰。

二、规则设计的竞技逻辑与战术影响

21分制的核心逻辑在于平衡攻防效率与比赛悬念。相较于旧制,其缩短单局时长的通过“必须领先2分”的机制放大关键分的战略价值。例如,2016年里约奥运会男单决赛谌龙对阵李宗伟的决胜局中,双方从20平激战至22-20,谌龙凭借连续高压杀球锁定胜局,展现了规则对选手心理韧性的极致考验。

战术适应性分析:

1. 开局阶段的试探与消耗:选手常在比赛初期通过多拍拉吊试探对手弱点,同时保存体能。例如,安赛龙常利用身高优势在网前制造压迫,迫使对手回球质量下降。

2. 中局阶段的节奏控制:比分接近11分时,技术暂停成为战术调整的窗口。教练可通过数据分析指导选手调整发球策略或防守重心,如戴资颖擅长在暂停后突然提速打破僵局。

3. 决胜阶段的冒险博弈:当比分进入20分后,选手往往采用“搏杀战术”——如桃田贤斗的网前假动作或马林的极限后场突击,以高风险技术争取制胜分。

三、特殊情境下的规则应对

羽毛球规则对极端比分与突发状况设有明确预案:

四、历史演变与未来趋势

羽毛球计分规则历经多次变革:

五、规则与文化价值的共生关系

羽毛球规则不仅是技术较量的标尺,更渗透着公平性与人文关怀:

羽毛球局分规则的本质,是在标准化框架内释放竞技的无限可能。从21分的拉锯到30分的绝杀,从发球战术的精密计算到决胜时刻的心理博弈,每一分都在书写着力量、智慧与意志的交响曲。随着15分制改革的推进,这项运动或将迎来新一轮战术革命,但永恒不变的,仍是选手在规则边界内追求极致的竞技精神。