在田径运动中,100米短跑常被视为速度的终极挑战。这项看似简单的运动背后,隐藏着复杂的生理机制与社会学差异——从普通人的日常锻炼到职业运动员的巅峰对决,百米成绩的毫秒级差异往往折射出个体体能、训练水平和环境条件的综合影响。

一、普通人群的百米成绩分布规律

普通成年男性的百米成绩普遍分布在 13-17秒区间,其中15-16秒为典型集中区域。这一数据来源于对非专业运动员的广泛统计,包含办公室职员、体力劳动者等不同职业群体。值得注意的是,30岁以上人群的平均成绩会随年龄增长每年下降0.1-0.3秒,主要源于肌肉流失与神经反应速度的衰退。

对于成年女性,百米速度通常比男性慢 1.5-3秒,普通女性成绩集中在 16-18秒,而经常进行力量训练的女性可提升至14-15秒。这种性别差异主要源于激素水平(如睾酮)对肌肉合成的影响,以及女性体脂率普遍高于男性的生理特征。

青少年的成绩则呈现显著的发展曲线:

二、专业运动员与普通人的速度鸿沟

职业短跑选手的百米成绩与普通人的差距,本质上反映的是 运动科学的系统化应用。以中国田径协会标准为例:

达到二级运动员水平(11.5秒左右)需要 至少3年的专项训练,包括每周4-6次的技术打磨、力量强化与爆发力训练。而突破10秒大关的职业选手,其训练强度可达普通人的 5-8倍,例如博尔特的训练计划中包含单日20组30米冲刺跑与负重深蹲超过200公斤的复合训练。

三、影响百米成绩的五大核心因素

1. 爆发力与能量代谢

起跑阶段(0-30米)的加速度依赖磷酸原供能系统,优秀运动员在0.8秒内即可达到峰值步频(约5步/秒)。普通人的起跑反应时普遍在0.2-0.3秒,而职业选手可压缩至0.15秒以内。

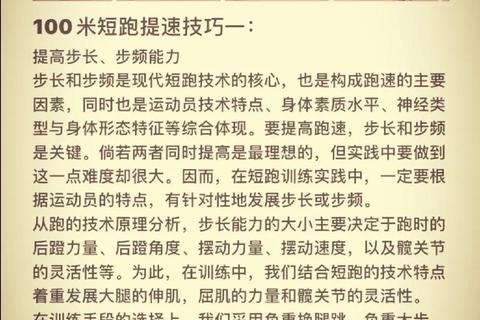

2. 技术效率

顶尖选手的步幅/身高比可达 1.2:1(如苏炳添身高172cm,步幅2.08米),而普通人的这一比例通常低于1:1。摆臂角度、躯干前倾度等技术细节的优化,可使全程耗时减少0.5-1秒。

3. 环境变量

4. 年龄与恢复能力

运动员的巅峰期多出现在 24-28岁,此后每年最大摄氧量下降1%-2%。30岁以上跑者需将恢复时间延长30%,以防止过度训练导致的肌肉微损伤。

5. 心理调控

比赛压力可使皮质醇水平升高30%,导致起跑失误率增加 15%。职业选手通过模拟赛训练,能将心理波动对成绩的影响控制在0.1秒以内。

四、科学化训练提升路径

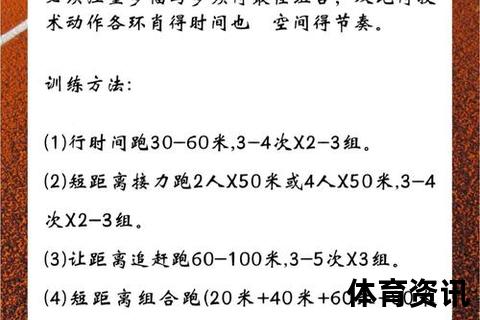

对于希望突破自身极限的业余跑者,建议采用 3阶段周期化方案:

1. 基础准备期(8-12周)

2. 专项强化期(6-8周)

3. 赛前调整期(2周)

五、短跑运动的未来发展趋势

基因研究显示,ACTN3基因(快肌纤维合成相关)在短跑选手中的携带率达 95%,而普通人仅70%。随着基因筛查技术的普及,青少年选材将更精准。智能穿戴设备可实时监测着地力量、关节角度等 20余项生物力学指标,使训练计划个性化程度提升300%。

在大众健身领域,结合HIIT(高强度间歇训练)的短跑模块,已被证实可使普通人的基础代谢率提高 9%-12%,成为都市人群突破体能瓶颈的新选择。

百米短跑的成绩提升,本质上是人类对自身生理极限的持续探索。从普通跑者的15秒到职业选手的9秒区,每一毫秒的突破都凝结着运动科学、营养学与心理学的智慧结晶。对于大多数爱好者而言,设定符合自身条件的阶段目标,比盲目追求数字更有意义——毕竟,超越自我的过程本身,就是竞技体育最动人的魅力所在。